九州大学病院小児科(エコチル調査福岡ユニット)などの研究グループは、エコチル調査の約10万組の親子データを用い、職業上の理由による両親の抗癌剤・放射線の取り扱いと、死産・流産および形態異常との関連を調べた結果、従来は死産・流産や形態異常のリスク因子とされていた職業上の抗癌剤・放射線を取り扱いが、現在ではリスクではなくなっている可能性を示唆した。

近年、放射線や抗癌剤の曝露防止技術の進歩が著しいが、これら物質に対する職業性の曝露と子供の死産・流産や形態異常の発生をの関連性を評価した研究はなかった。今回、研究グループは2010年代以降、両親が職業で取り扱った放射線・抗癌剤と、子供の死産・流産および形態異常の発生に関連があるかどうか調査した。

使用したデータは、約10万組の妊婦と出生した子供および約5万人の父親データ。解析対象は、性別・出生体重・親の放射線・抗癌剤の取り扱いに関するデータが揃っている9万6606の子供とした。

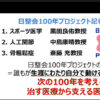

約9万6600人の妊婦のうち、妊娠期間中に放射線を2225人(2.3%)、抗癌剤を1327人(1.4%)が半日以上・最低月1回以上の頻度で取り扱っていた。生まれた子供9万6606人のうち、471人が死産・流産となり、4493人が一つ以上の何らかの形態異常を有していた。

抗癌剤もしくは放射線を取り扱った妊婦から生まれた子供の死産・流産および形態異常の発生率は、取り扱っていない妊婦から生まれた子供と比較して明らかな差は認めなかった。出生体重を考慮に入れた多変量解析でも、抗癌剤や放射線を取り扱った母親の子供は、そうでなかった子供と比較して、死産・流産や形態異常の発生リスクが増加しないことが示唆された。

父親は5万1897人で、放射線を1490人(9万6606人中1.5%)、抗癌剤を278人(9万6606人中0.3%)が、月1回以上取り扱っていたが、これら物質を取り扱った父親についても、職業上の放射線や抗癌剤の取り扱いによる死産・流産および形態異常の発生率の増加は示唆されなかった。

今回の結果は、これまで報告されていた妊婦の放射線・抗癌剤の取り扱いと子供の死産・流産や形態異常の発生との関連性が、現代においては見られなくなっている可能性を示唆するもの。ただ、この研究では、▽質問票から得られた情報を使用したため取り扱いの様式・時間・量の障害が分からない▽曝露防止対策の詳細な状況が分からない▽父親の情報は母親の約半数――などの制約があるという。

研究グループは、「今回の結果は、あくまでも可能性を示唆したものであり、結果が本当かどうかを確認するためには、他の研究でも検証を行う必要がある。また、職業性の放射線・抗癌剤の取り扱いによって、子供が生まれた後の成長や発達、病気の発症に与える影響については、この結果からステイすることができない。さらに長期的なフォローアップは行うことで、職業性の曝露が子供に与える長期的な影響についても調査が必要となる」と指摘している。