ニーズを捉えたテーマと講師を選定

太田氏

東京薬科大学(東京都八王子市)は、生涯にわたって知識・技能の研鑽に努める薬剤師を支援することを目的とし、1974年の9月に第1回の卒後教育講座をスタートさせた。42年の歴史と伝統に裏打ちされた講座は、毎回、「即座に定員に達してしまう」ほど盛況で、他大学出身の受講者も6割を超える。2007年から昨年度まで卒後教育講座の委員長を務めた太田伸副学長は、その要因について、「急速に進歩する医療、薬物治療に乗り遅れないよう、ニーズをうまく捉えたテーマと講師を選定しているためでは」と分析する。

同大学の卒後教育講座は、「その時々で感心を集めていたり、話題になっているテーマを取り入れる」ということを徹底し、プログラムを組んできた。そのため、「希望者がとても多く、定員320人程度のホールは常に満員状態」だという。

テーマは、各疾患の最新の治療に限らず、薬剤師に関係するものを幅広く取り上げており、昨年9月には、澤田康文氏(東京大学大学院薬学系研究科育薬学講座教授)による「薬局薬剤師による副作用などの医薬品市販後情報収集・解析・評価・提供」、昨年11月には松原和夫氏(京都大学医学部附属病院薬剤部長)による「外来患者におけるチーム医療の実践と検査値を印字した処方せん」などのプログラムを組んだ。

制度改正に関する話題も取り上げており、昨年11月には、「改正薬剤師法を考慮した高齢者へのハイリスク薬の対応」をテーマに松本有右氏(八王子薬剤センター次長)が講演した。

今月3日には、画期的なC型肝炎治療薬「ソバルディ」「ハーボニー」が登場したことを踏まえ、肝臓疾患領域の第一人者である武蔵野赤十字病院の泉並木副院長が「C型肝炎 変わる治療の最前線」をテーマに講演。「我が国の薬物乱用の現状と課題に対する薬剤師の役割」といったテーマも取り上げている。

講座がスタートした当初は、同大学の教員が講師を務めることが多かったが、最近では、医師や他大学の教授、看護師、行政の担当者、製薬企業関係者など、幅広い分野から講師を選定し、「時宜を得た話をしてもらっている」という。

会場も、以前は都内にある企業のセミナーハウスや東京都薬剤師会館などを用いていたが、ここ20年近くは、アクセスのいい東京医科大学新宿病院(東京・新宿区)の臨床講堂を使うようになった。

東京薬科大学の卒後教育講座は毎回、盛況だ

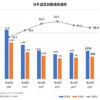

卒後教育講座の参加者の内訳を見ると、同大学出身者が37%なのに対し、同大学以外が63%を占める。職種は、薬局勤務が70%と最も多く、病院が20%、学生の参加も4%程度見られる。この数字からも分かるように、「卒業生に限らず、全ての薬剤師に門戸を開放している」ことも特徴といえよう。

他大学出身者にも人気が高い理由は、テーマ選定が秀逸だからにほかならない。その秘訣は、講座を終えた後に実施するアンケート調査にある。

アンケートでは、受講者に満足した点や、不十分だった点とその理由、今後、学んでみたいテーマ、希望する講師などを記載してもらう。

東京薬科大学で行う卒後教育講座を運営する東京薬科大学附属社会医療研究所では、アンケートの結果をもとに、毎年9月に委員会を開いてテーマを選定。テーマにマッチする講師を招き、募集をかけている。

実際、ニーズをうまく捉えたテーマ選定によって、今年の9月に開催する講座の募集も即座に定員に達してしまい、「一部、お断りしなければならない」状況になったという。

太田氏は、「医療分野で、いま最もホットな話題は何かということを常に考えながらテーマを決めている。これが希望が多い要因の一つになっているのでは」と分析する。

医療をはじめ薬物治療は日々進歩しており、それに乗り遅れないようにするための卒後教育は欠かせない。

太田氏は、「薬剤師に必要とされるスキルを常に補完していけるような卒後教育になればと考えている。あまり大それたことではなく、継続は力なりなので、淡々と引き続きやっていくことが大事」と語る。

また、学生や大学院生にも積極的に卒後教育講座に参加させることも考えている。早いうちに薬剤師の世界を知ってもらうだけでなく、薬剤師の免許を取得してからの勉強がいかに大事かということを認識してもらうためだ。

ただ、常に定員を上回る応募が来ている状況では、ほかの人たちを閉め出すことになりかねないため、「悩ましい」との心情も吐露する。

太田氏は今後、卒後教育講座を通して、「薬剤師全体のレベルアップにつながるような取り組みを引き続き行っていけたらと思う」と意欲を示す。

東京薬科大学・卒後教育講座

http://www.ism.toyaku.ac.jp/division/division_04.html