◆患者の立場から薬局へいまこそ期待する

この原稿を執筆している2021年1月20日現在、日本国内の11の都府県に対して、新型コロナウィルス感染症に対する緊急事態宣言が発出されている。これらの都府県に限らず、同ウィルスは確実に全国に広がっており、国内全体が「コロナ禍」と表現されている。

患者の立場である私は、この事態において、薬局(特に保険薬局とドラッグストア)の存在と、そこで働く薬剤師の活躍に大きく期待している。

そこで今回、薬局・薬剤師への緊急提言として、下記をお伝えしたい。

[1]来局者に対する教育活動の実施

[2]顧客に対する健康の確認

[3]地域住民に対する正しい情報の展開

以下、各論について、詳細を述べる。

[1]来局者に対する教育活動の実施

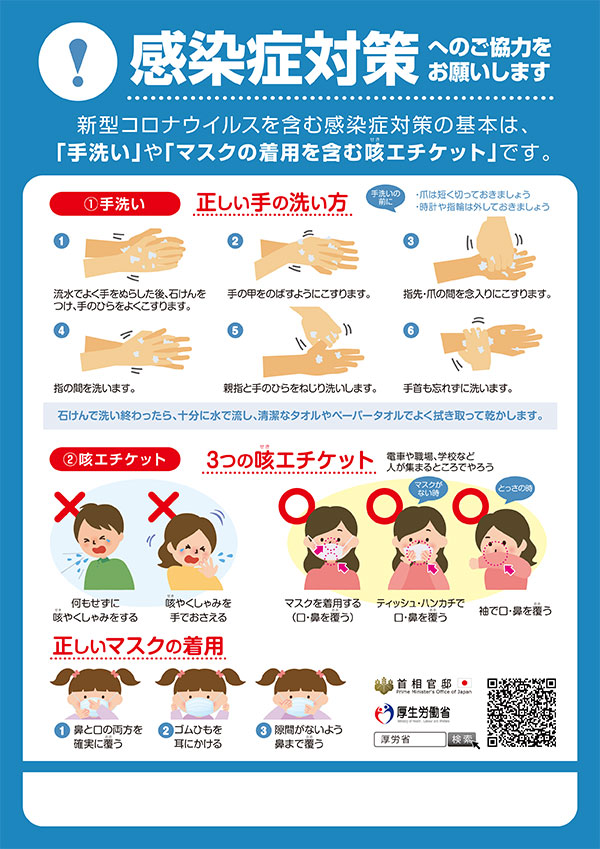

2021年1月20日時点において、厚生労働省は、国民に対して、3密回避などと合わせ、(1)手指消毒、(2)咳エチケット、(3)マスク着用、を推奨している。

しかし、それらの具体的な手技を多くの市民は理解していない。あなたの薬局でも確認してほしい。店頭にある消毒液を使って、手のひらをこすり合わせている人は多いだろうが、手首を忘れずに洗うなど、「正しい」手指消毒をしている客はどれほどいるだろうか? やっていないのではなく、本当に知らないのだ。

一方で、厚生労働省は、ウェブページ上でわかりやすいポスターやチラシを公開している(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html)。

あなたの薬局でも、来局した顧客に対して、上記3点の具体的な指導を個々の能力や知識に合わせて行ってほしい。さらに、厚生労働省が作成したチラシを配布し、指導を受けた顧客が、帰宅後などに家族や知人に広めるよう推奨してほしい。

すでにポスター掲示をしている薬局もあるようだが、それでは効果はほぼない。あなたは、昨日立ち寄ったスーパーマーケットに貼られていたポスターの中身を覚えているだろうか? それと同じである。薬剤師が、1人ひとりに直接語りかけ、指導することが大切なのである。

https://www.mhlw.go.jp/content/000603843.pdfより抜粋

(下に空欄があり薬局名などを記載できるようになっている)

[2]顧客に対する健康の確認

多くの市民は、ウィルスを必要以上に漠然と怖がり、生活の質(QOL)を落としている。居住地や生活環境により対応すべきことは異なるが、それを相談する先はない。マスメディアからの一方的な情報に自己解釈を加え、自らの行動を制限しているものの、それを評価してくれる専門家はおらず、健康の維持に関して不安を抱えていることが推測できる。

一方で、あなたの薬局には、定期的に通ってくる客がいて、その顧客データがあるはずである。そこで、少なくともかかりつけ薬剤師として登録されている顧客に対しては、生活状況の問い合わせをするとともに、健康の確認をしていただけないだろうか?

電話、メール、郵便などで構わない。不安があれば来局や問い合わせを推奨するような文言を目にするだけでも、市民は安心感を得ることができる。

例えば、自家用車を修繕した後に、ディーラーから電話が入り、修理後の状況を聞かれるときがある。その一本の電話が、感謝の気持ちや信頼関係の構築につながるものである。

[3]地域住民に対する正しい情報の展開

国や行政は広いエリアに対する対策の立案や啓発しか行えない。しかし、実態は各地域の生活圏によって大きく異なっている。その狭いエリアに住む地域住民に対して、専門的見地から正しい情報を展開できるのは、いまや薬局・薬剤師しか私には思い当たらない。

いまこそ、薬局という枠の外へ出て、薬剤師が活躍する場を広く見出し、能力を発揮するチャンスである。

例えば、薬局の閉店後に、新型コロナウィルスとの共存に関するセミナーを開催してはいかがだろうか? そのような時間を取れないというのならば、前述した厚生労働省のチラシを印刷し、店頭で無償配布するとともに、相談がある場合の問い合わせ先として自らの薬局や薬剤師名を明記してはいかがだろうか?

そのような業務は薬局・薬剤師の役割ではないという意見もある。しかし、薬剤師法第1条にある「薬剤師は国民の健康な生活を確保する」という点を考えれば、市民からの期待が大きいことは理解されよう。

◆さいごに

国や行政が示す様々な感染対策において、現状では薬局や薬剤師は取り上げられていないと、私は認識している。

悔しくないか?

私は患者の立場であるが、薬剤師が持つ技量、能力は高く、勤勉であることを知っている。だからこそ、強く期待している。

「コロナ禍のいまこそ薬剤師の力を発揮してほしい。」

いま、混乱を極める日本において、薬剤師が総力を挙げて対策に取り組む必要があるのではないか? その手法は、前述したように、できることをできることからで構わない。

それらの行動は、薬局や薬剤師に対する市民の認識をより良い方向へ変えるチャンスであるとともに、収束後に市民と信頼関係を築けるかどうかが、いま試されているということでもある。

◆筆者プロフィール

鈴木信行(すずきのぶゆき)

患医ねっと代表、ペイシェントサロン協会会長、北里大学非常勤講師。

身体障がい者であり、複数のがんに罹患している患者の立場から、薬剤師向けの研修の企画、運営や講演活動などを行っている。

著書に「客に選ばれる薬局づくり-地域で活躍する“次世代薬剤師”へのエール-」(薬事日報社)などがあり、本書を活用した薬剤師向けセミナーは多くの参加者から好評を得ている。