東京生薬協会と東京薬事協会は、22日から25日までの4日間、東京中央区本町の昭和薬貿ビル2階で「第5回くすりの歴史展」を開催する(中央区教育委員会等の後援)。入場無料(事前の参加申し込みは不要)で、歴史的な資料類の展示と共に、各日とも講演会も行われる。

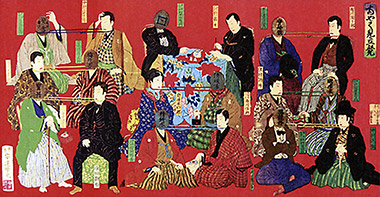

両団体が共催で行う「くすりの歴史展」は、前回(第4回)は2006年の開催で、薬種問屋から製薬企業へと変遷する日本橋本町を中心とした薬業界の歴史を紹介した。今回も「文化財が語るくすりの原点」と題し、江戸末期からの薬に関わる資料類を展示、紹介する〔写真は賣薬広告と名優の錦絵〕

主な展示品は、江戸時代=定(問屋仲間法度書)、諸商人御用金之写、江戸十組問屋便覧など、明治時代=東京薬種問屋組合加盟証、信認金領収書、免許鑑札返納書など、大正時代=東京薬種貿易商同業組合員名簿(関東大震災前と後)、昭和初期=設利帳木下専用、取帳、取帳(紀参号)など。このほか、秋の七草と天井絵図でみる植物(東京生薬協会学術委員による説明)、資生堂(銀座、本町、邑田)と神薬処方の歴史──などの資料が展示される。

講演会は、22日=紙芝居「おくすりの神様」ほか(劇団どろんこ座)、23日=画像に見る本町辺りの変遷(総括文化財調査指導員・野口孝一)、24日=明治初期に行われたキナ(キニーネ)国産化の試み(星薬科大学名誉教授・南雲清二)、25日=龍角散にみる家庭薬の歴史(藤井隆太・龍角散社長)で、各日とも午後3時~4時まで。

東京生薬協会、東京薬事協会では、いずれも今年度から公益社団法人としてスタートしており、これまで以上に公益に資する事業の拡大に取り組んでいる。5回目となる「くすりの歴史展」は、こうした公益目的事業の一つとして位置づけ、薬の関心度を高め、国民の健康意識や保健衛生の向上に寄与することを目的としている。