日本製薬工業協会専務理事 川邊 新

2008年を概括すると、引き続く政治の混迷と景気の後退局面入りということができよう。

「イノベーションの推進、製薬産業はその一丁目一番地」と宣言した安倍総理の後を受けた福田総理も、衆参のねじれによる与野党の対立を克服することができず、在任1年で麻生総理の登場となった。しかし麻生総理も、世界的な株の暴落、円の独歩高による景気後退に直面し、景気対策に専念せざるを得ない状況にある。

景気回復には3年かかるといわれているが、不景気による税収減、保険料収入減は、社会保障財源の逼迫を招き、ひいては薬剤費の抑制につながる恐れがある。また、円高は海外取引が拡大しつつある製薬企業に、大きな影響が生じる要因となる。さらに、米国ではオバマ政権の登場により、製薬産業に対して厳しさが増すのではないかとの観測も出ている。経済、財政の面からみて、09年は製薬産業の経営環境にとって、一段と厳しいものになると思われる。

08年4月の薬価改定も、薬価ベースで5・2%の引き下げが行われると共に、対象範囲を拡大した市場拡大再算定、長期収載品の特例引き下げが実施され、後発医薬品の使用促進と相まって、製薬協会員会社に大きな影響を及ぼした。

一方、製薬産業がわが国のリーディング産業として、国際競争力を高めていく必要があるという認識は、各界の共通のものになりつつある。昨年1月から始まった「官民対話の場」は、08年4月から内閣府科学技術担当大臣、医療機器産業界がメンバーに加わり、「革新的医薬品・医療機器創出のための5カ年戦略」の改定を行った。

8月には、「官民対話の場」での成果を、政府全体の決定とするため、4大臣をメンバーとする「健康研究推進会議」が設置された。研究開発のための「官民連携組織」の活動も定期化されつつあり、加えて新たに医療分野での先進的研究を行う「スーパー特区」も動き始めた。医薬品医療機器総合機構の人員増も、計画よりは遅れつつも充足されつつある。

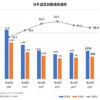

08年は流通改善の年でもあった。07年秋の医療用医薬品の流通改善に関する懇談会の「緊急提言」で言われた「未妥結、仮納入の是正、総価取引の改善」を、実行できるかどうかが最大の課題であった。メーカー、卸、医療機関等の努力で、9月末の妥結率は70・9%と、前回改定年の06年10月の54・2%から大幅に上昇し、全品総価も4・9%と前年の64・1%から激減した。今後、万が一にも“後出しジャンケン”が行われ、早期妥結に応じた医療機関等が結果的に損をするような事態が生じないように、関係各方面での一段の努力が求められている。

今年は「薬害肝炎問題」が解決に向かった年でもあった。被害者との和解がほぼ終了し、救済が図られると共に、医薬品行政の見直しが各方面から提言された。厚生労働省も新たな安全対策を打ち出し、09年度予算から実行に移す方向にある。製薬企業の立場から、どのような安全対策に力を入れていくのか、国、企業、医療機関等との役割分担を含めて、来年度の課題となるものと思われる。

国際的に見ると、発展途上国における医薬品アクセス問題と知的財産権の問題がある。この問題は、WHOのIGWG(公衆衛生、イノベーションと知的財産権に関する政府間作業部会)で一定の合意がなされたが、今後、この合意された世界戦略と行動計画について、新たに専門家による作業部会が設置され、論議が継続されることとなった。こうした動きの中で、発展途上国の医薬品アクセス問題の解決には、基本的には政府間での交渉、協力が主なる方策となるが、製薬産業においても、できるところからの国際協力に努力していくことが求められている。

以上のように、製薬産業を取り巻く08年の動きは様々であったが、09年に向けた最大の課題は、新薬価制度の実現である。

07年7月に製薬協は、特許期間中の薬の薬価の維持を中心とする「新薬価制度」を発表し、8月の中央社会保険医療協議会薬価専門部会で、日本製薬団体連合会提案として、その内容を説明した。08年には2回にわたり、薬価専門委員から日薬連案の詳細な説明、評価を行った。12月17日に行われた中医協薬価専門部会では、厚労省から、この制度に関する論点整理が提示された。

論点整理を見ると、「特許期間中における薬価維持特例の導入」の提案は、「研究開発投資を早期に回収」することにより、「医薬品産業の国際競争力強化と革新的新薬の早期開発を促進しようとするものと理解する」が、[1]薬価維持特例を導入するメリット[2]財政影響[3]流通改善[4]その他――を検討する必要があるとしている。

この中でも、[1]の財政影響の中で指摘されている「未承認薬・未承認効能の開発促進」については、薬価制度の問題を離れても、製薬産業としてどう取り組んでいくか、どのような方策があるか、真剣な検討が必要であろう。製薬協としては、従来の薬価検討タスクフォースを母体に、関係委員会の協力を得て、検討チームを発足させたところである。

論点では、これ以外でも、[2]の財政影響において「後発医薬品の使用促進」、[3]の流通改善では「総価取引など医薬品流通慣行の改善」等が指摘されており、今後の審議が注目されるところである。

09年の製薬産業を取り巻く環境は、さらに厳しさが増すものと思われるが、業界がかねてから念願している「イノベーションが適切に評価され、維持される新薬価制度の10年実施が決定し、製薬産業の新たな前進の年」になることを期待したい。