厚生労働省の2024年度予算概算要求がまとまり、薬剤師・薬局関連では「医薬品の販売制度に関する検討会」での検討テーマが新規事業として盛り込まれた。デジタル技術を活用した遠隔販売、オンライン服薬指導や遠隔での医薬品管理で安全かつ適正な使用を確保するための実証事業には1300万円を充てた。医療DXの推進を背景に、一般用医薬品の遠隔販売解禁へと動き出しそうだ。

オンライン技術を活用した遠隔販売では、「管理店舗」で薬剤師などの資格者が遠隔で購入者からの相談や情報提供を行い、薬の受け渡しのみを行う「受渡店舗」で保管管理されている医薬品を提供するスキームが概ね了承されている。管理店舗と受渡店舗の距離要件は同一都道府県内とし、その関係性は同一法人に限らないとした。

実証実験を通じて管理店舗が管理可能な店舗数を見極めると共に、マイナンバーカードを活用した一元管理も検討し、検討会で指摘された課題を解決した上で一般薬の遠隔販売解禁に向けた法改正へと進める方向だ。

検討会の取りまとめ前に、概算要求に盛り込んだことは迅速な対応と言える。受渡店舗を管理する有資格者は、店舗管理者と同様の要件に加え、遠隔管理の特性に応じて必要な能力が必要などの意見も出ており、安全で安心できる医薬品アクセスを確保するためにも運用上の課題を洗い出すことは重要だ。

一方、遠隔で有資格者から相談を受け、近隣店舗で医薬品を受け取る購入方法が利用者ニーズに見合うかは不透明感が残る。遠隔販売が利用者にとって選択肢の一つになるよう安全性と利便性のバランスから遠隔販売の運用フローを検討してもらいたい。

遠隔販売を行う上で濫用の恐れのある医薬品の取り扱いは慎重に進めなければならない。概算要求では、OTC濫用防止対策として、これまでの医薬品適正使用教育の推進に加え、学校薬剤師・地区薬剤師会を活用した啓発や相談を実施する。

青少年による一般薬の濫用が問題化しており、濫用の恐れのある医薬品についてはインターネットによる販売を禁止するよう求める声が上がっている。

濫用の恐れのある医薬品の規制強化は、検討すべき課題ではあるが、まずは薬剤師の職能を使って、若年者が濫用に走らないようにするための抑止力にしなければならない。これまでも医薬品適正使用の推進役を担ってきたが、その役割を十分に果たしてきたとは言えない。薬剤師がOTC濫用防止対策で目に見える成果を示すべきだ。

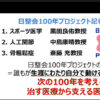

薬剤師・薬局に関連した概算要求額はわずか約8億6000万円とあまりにも脆弱だ。予算規模が小さいために事業の実効性を担保できないとすれば本末転倒である。薬局・薬剤師の政策優先順位を上げるための取り組みを求めたい。