モバイルファーマシーで支援‐16年の熊本地震、数カ月設置

和歌山県薬のモバイルファーマシーが初めて災害の支援に出向いたのは、16年の熊本地震だ。和歌山県薬のメンバーが交代しながら現地で3週間、支援活動を続けた。人員派遣を切り上げた後も、モバイルファーマシーは現地に残し、他の支援チームに数カ月間使ってもらった。

熊本での地震発生後、和歌山で医薬品を調達してモバイルファーマシーに搭載し現地の支援に出向いたが、益城町ではDMATが持ち込んだ薬を調剤する役割を担当。搭載した医薬品を使う機会はなかった。DMATのチームは短期間で入れ替わり、持ち込む薬もその都度異なる。毎回、薬をリスト化する作業が必要で、和歌山に残ったメンバーに薬の写真を送信し、名称や数量を確認してもらった。リスト作成には持参したパソコンやプリンタが役立ったという。

続いて出向いた長陽地域の救護所では、日本赤十字社和歌山医療センターのDMATとタッグを組んだ。同じ地元で連携が深まり、院外処方箋で対応することになった。日々服用している生活習慣病治療薬等の需要が高く、モバイルファーマシーに搭載した急性期疾患用の薬を使う機会はあまりなかった。熊本県薬から必要な医薬品の提供を受けたほか、卸から必要な薬を調達し、モバイルファーマシーで調剤した。ここでの経験が和歌山県の「災害時医薬品等供給マニュアル」等に反映された。

薬剤師は救護所の衛生環境を保つ役割も担った。二酸化炭素濃度を定期的に測定し、高いようなら換気して新鮮な空気を取り入れ、被災者の健康維持を支えた。

熊本地震ではモバイルファーマシーで現地に出向き被災者の支援を行った

益城町でDMATと一緒に支援活動を展開した(中央にいるのは第一班で出務し指揮をとった和歌山県薬の稲葉会長)

救護所の長陽中学校でモバイルファーマシーによる調剤を実施

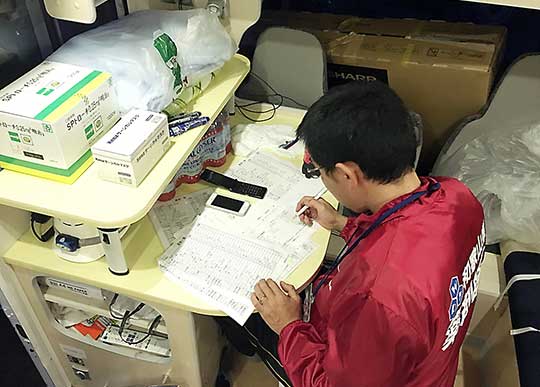

夜間にモバイルファーマシー車内で薬剤リストを確認する

救護所の長陽中学校でお薬相談室も担当した

モバイルファーマシーは和歌山県薬会館敷地のガレージに収納している