開発業務受託機関(CRO)に変化の兆候が見られる。

厚生労働省の検討会がまとめた「臨床研究・治験活性化5カ年計画2012」が4月からスタートしている。今回の5カ年計画は、企業主導治験の受け入れ環境整備を柱に据えた前5カ年計画とはがらりと変わり、開発早期と製造販売後も含めた「臨床研究」を活性化の主軸にしていることが大きな特徴だ。

目標としては、[1]必要な医薬品・医療機器の迅速導入[2]日本発シーズの実用化[3]既承認薬・機器を組み合わせた最適治療法のエビデンス構築――による日本の医療水準向上と、日本発イノベーションの世界発信を掲げている。

短期的イノベーション推進対応としては、橋渡し研究拠点、早期・探索的臨床試験拠点、臨床研究中核病院、日本主導型グローバル臨床研究拠点を整備し、今話題となっているARO(アカデミック・リサーチ・オーガニゼーション)の役割を拠点・中核病院に求めている。そのほか、高度医療認定研究に研究費を優先配分する資金提供方法、臨床研究の質向上と被験者保護方策、企業治験の強化、人材育成なども示された。夏にはアクションプランが策定される予定だ。

日本におけるCROは1990年代初頭に誕生しているから、人間で言えばもう成人だ。94年9月には日本CRO協会(JCROA)が設立され、15年前の97年には新GCP施行によってCROが法的に位置づけられた。今年の総会で、長らく会長を務めていたシミックホールディングスの中村和男氏に代わり、イーピーエスの一木龍彦氏が会長に就任した。

一木氏は、新5カ年計画も見据えた上で、「CROは製薬企業のパートナーとして支援してきたが、これからはプレイヤーとして業務を行っていくことを目標にしたい」と述べ、この目標を今後10年で実現していく意向を示した。

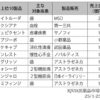

本紙では、99年にCRO、00年にはSMOの企画特集を始め、01年からはCRO/SMOを一本化した特集を毎年行ってきた。当時の紙面と今回の特集(6月13日号)を見比べると、成長を続けてきた企業、淘汰された企業があることに加え、当時の日本の事情では考えられなかったSMOがCROの子会社になっているところがあるなど、時代の流れを実感せざるを得ない。

現存するCROとSMOの社長たちは口を揃えて、「人のビジネス」であることを強調した。医薬品や医療機器の開発は、ロボットが均質の製品を製造していく業種ではなく、人が人と向き合って初めてスタートするビジネスということだ。

企業治験から臨床研究に軸を移行した新5カ年計画が始まったが、開発業務において人がコアであることは不変である。5年後、10年後にCROがどのような姿に進化しているか、期待を込めて今から楽しみにしていたい。