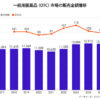

診療報酬点数や薬価基準価格の決め方に関しては、かつても現在も、つまり薬で言えばバルクライン方式が廃止された今でもなお、納得しがたい部分が多々ある。

診療報酬はさておき、医薬品については市場価格主義、全く新しい発想の新薬が出たときに原価で公定価格が設定されるが、その後は既存類似薬との比較で決められ、実勢価格に合わせて修正していく方式は、長くやっているうちに歪みが生じないものなのか。その出発点となる新開発医薬品に採用される原価主義は、本当に妥当性があるのかどうか。また、補正加算の要件として示されている文言は、当事者は何を意味するのか分かっているかもしれないが、一般人には曖昧模糊としか映らない。

疑問は算定方式だけではない。医薬品の価値とは何なのか、そこを突き詰めて国民に提示してくれる考え方には、残念ながら一度もお目にかかったことがなかった。もどかしい思いを重ねてきたのであるが、目から鱗の論陣に最近出合った。国際薬剤経済学・アウトカム研究学会(ISPOR)日本部会が示している考え方と方法論である。

医薬品の価値とは何か――。商品の価値とは“労働力”の累積であるとしたのは、確か古典経済学であったと思うが、ISPORは医薬品の価値を、「生命予後」と「QOL」と提示した。

例えば人工透析。かつて人工透析が保険適用された際、どんどん普及していったら保険財政は一体どうなってしまうのか、そういう危惧の声を聞いたことがある。しかし今や普及から定着の状況となり、腹膜還流法と合わせて第二世代、第三世代へと進化し、患者の予後やQOLの改善に貢献している。今でも医療費を削っている元凶の一つなどと思っている関係者はいないはずである。

薬剤経済学では、医薬品の価値はつまるところ、生命予後をQOLで調整した「質調整生存年」(Quality Adjusted Years:QOLYs)だとしている。費用対効果分析では、短期的な一日薬価と治験データを比較するのではなく、長期的な総費用と最終的に得られる健康、すなわちQOLYsで考えていくというものだ。この考え方と方法論に従えば、補正加算評価もエビデンスに基づいた捉え方ができるとしている。

当然のことながら疑問も湧いてくる。例えば、QOLYsが大きく向上しても、費用が桁違いに増大したらどうなるのかという点。ここでは、欧米の長い薬剤経済学の研究蓄積から、限界値が引けるようになってきている。

もう一つ重要なのは、この考え方・方法論が価格を決める手段ではなく、協議のための根拠となるものとしている点だ。“同じ土俵に乗りましょう”ということである。

この方法を初めて聞く人は、個別の費用対効果算出がマクロの国民医療費と結びつくのかどうか、疑問に思うかもしれない。その答えになるかどうかは知らないが、欧米では医療の価格設定で盛んに活用され始めており、アジアにも積極姿勢を示す国が多く現れている。日本でも規制当局側が、関心を持ち始めているとも聞いている。まず、方法論を知るところから始めてほしい。