6月に相次いで開かれた都道府県薬剤師会の決算代議員会では、都道府県薬の財政運営が、非常に厳しい状況に置かれていることが浮き彫りになった。代議員からは事務職員のリストラ、試験検査センターの機能縮小など、思い切った財政圧縮策の実行を執行部に迫る意見が出される一方、執行部は会費値上げの意向を打診するなど、会の運営をめぐって激しい議論が行われている。

東京都薬では2002年度に会費値上げを行ったが、その後も会費収入が伸び悩む一方、経費は漸増を続けており、再び値上げ問題が浮上してきた。神奈川県薬も職員給与を含め支出の切り詰めを行う中で、急きょ役員報酬の削減も断行された。兵庫県薬は単年度で1億円を超える赤字を計上したが、収入の半分以上を繰越金で賄っている状況という。

ここ数年、地方自治体も財政難から支出の縮減を進めており、都道府県薬に対する委託事業費等も当てにしたい県薬の思惑とは反対に、今や雀の涙程度に過ぎないところもある。多くの県薬では、「今や収入は会費のみ」という状況になっているようだ。新たに多くの薬局が開設されているにもかかわらず、会員が増加しないというのは、各県薬に共通した悩みだ。

代議員会では、具体的な会員・会費増強策の提示を迫る場面が、しばしば見られるが、執行部の回答は“お茶を濁した”程度のものが目立つ。とにかく打開策が出てこない。ある県では「うちの(店の)薬剤師を全員入れるから、何らかの配慮をしてほしい」という提案と共に、新たな入会方式の検討を求める場面もあった。しかし、明確な判断は示されなかった。

現在の薬剤師会費は、大きく開設者と勤務薬剤師とに分けられているが、管理薬剤師も開設者会員に分類されるケースが多い。ある県薬会長は「旧知の会員が店をたたみ、新たにチェーンが進出している」と嘆くが、新規出店の実態は「企業体の1店舗」というケースが多く、管理薬剤師が開設者ではない場合が増えてきている。

しかも1社が、同じ支部内に複数の店舗を出店する例もある。その場合は店舗ごとに1人入会、さらに開設者あるいはプラス1人の入会が求められることもあると聞く。事情を勘案して、薬剤師会の要望に従う場合も多いようだ。ある調剤チェーンの社長は、多いときには10冊を超える「日本薬剤師会雑誌」が届いていたという。

チェーン薬局の管理薬剤師は、社内的な立場は“勤務者”でも、会費上は“開設者”として扱われる場合が多いため、企業が何らかの形で経費負担をしているケースが少なくない。当然ながら、店舗数が増えるほど企業の支出は大きくなり、厳しい経営環境の中で、負担感はさらに増している。そこで大手調剤チェーンの日本調剤が、経費節減策の一環として打ち出した方策は、「薬剤師会からの退会」であった。

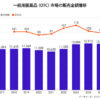

日本調剤によれば、薬剤師会を退会すれば、現時点で年間9000万円近い支出が抑えられるという。しかも支払っている費用の4割近くを、FAX分業が占める。FAXのほか、処方せん取り扱い枚数に比例した別会費を徴収し、医薬分業の急速な進展の結果、それが収入の大黒柱になっている薬剤師会もある。

会費本来の目的から考えると、主客転倒と言わざるを得ない。日本調剤の退会を機に、薬剤師のための組織存続に向けて、支部薬剤師会・都道府県薬・日薬という3層構造も含め、入会に理解が得られやすい会費徴収のあり方を、再構築する必要があるのではないか。