病院薬剤師の役割が俄然クローズアップされてきそうだ。これまでは、▽教育が足りない▽役割が見えない――という不本意な扱いが続いてきた。懸案であった員数問題では、要は「増やす必要はない」というのがお決まりで、辛うじて“今後とも協議を行う”という文言のみ確保してきただけで、相変わらず懸案であることに変わりはない。

その背景として、日本病院薬剤師会の堀内龍也会長自身が言うように、「未だ病院薬剤師の顔が見えていない」ことが大きな要因の一つといえよう。

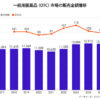

しかし、ここ数年来の医療事故の増加、あるいは医療事故報道が増加したことを受けてと言うべきか、病院存続に向け、リスク管理意識が浸透、向上したことを背景に、病院薬剤師の“員数”は着実に増加している。医療事故の要因の多くが、医薬品に絡むものであることを考えれば、病院管理者が“薬の専門家”を増員してきたのは当然の流れともいえよう。

一方、今年に入ってから、院内での医療事故以前のレベルで、妊婦や救急患者の受け入れ拒否、たらい回しによる事故が相次ぎ、社会問題へと発展した。

多くの専門家は、長らく続いた医療費削減政策、医師養成抑制政策の継承などを背景に、世界に冠たるわが国のローコスト・ハイベネフィット医療が終焉し、「医療崩壊」の道へとシフトしつつあると指摘する。千葉県鴨川市を中心に亀田メディカルセンターなどを率いる亀田隆明氏によれば、日本はサッチャー政権時代の英国を十数年遅れで追随しており、「いまの制度で保険医療を行うことは不可能になっている」と断ずる。

医療崩壊の主軸ともいえる勤務医不足の問題は、後期臨床研修制度の導入をキッカケに、大学による地方への“医師派遣”システムが破綻、特に地方病院を中心に顕著な医師不足を招いていると指摘されている。結果、様々な医療事故等の形で問題が顕在化してきているといえよう。

とりあえず来年度から医学部定員は増加するが、その効果が出るのは10年後でしかない。そこで、注目されているのがスキルミックス。医師の役割とされてきた一部を他職種に肩代わりさせる応急措置ともいえよう。具体的内容がはっきりしないためか、「反対」の大きな声は上がっていない。

こうした状況はある意味では、病院薬剤師にとっても大きなチャンス。薬学教育6年制実施を受け、課題を抱えながらも専門薬剤師制度が実績を積んできた。今年度から診療報酬上にも一部反映され、わずかだが“薬剤師の顔”が見えるようになってきた。

日病薬ではこれを機に、急きょ「新しい業務展開のための特別委員会」を設置、スキルミックス拡大の検討に着手。厚生労働省でも医師養成に関する各種課題の検討や、看護師についてもチーム医療の観点から業務見直しに着手。現在、その動きは早まっており、日病薬も改めて作業を急いでいる。

基本業務の確実な実施が先決であることは当然だが、チーム医療の中で薬の専門家が、専門職能を発揮するための実践例、あるいは何をするべきか訴えるチャンスだ。いま常識の薬剤管理指導も、かつては“先進的”だった。いま二幕目を迎えようとしている。