東京大学大学院薬学系研究科・薬学部助教 鳥海 尚之

私たちは、治療・診断・創薬への応用を志向して、光エネルギーを用いた新たな分子技術の開拓に取り組んできた。人体を含めた全ての生命体の構成要素である有機分子は、適切な波長の光を吸収することで励起状態と呼ばれる活性化された状態に変化する。

そして励起状態から元の安定な基底状態へと緩和する過程で、発熱、発光、結合・解離、酸化・還元などの様々な物理化学現象を引き起こす。

このような特性を有する光を体の奥底まで浸透させて細胞の隅々まで届かせることで、生体内で多様な現象を制御することができるようになると考えている。そこで私たちは、新たなπ共役分子を設計・合成し、励起状態を制御するための新たな科学と技術を開拓した。

例えば、可視光と赤外光の間に位置する700~2500nmの領域の近赤外光は、物質・生体透過性が高いことから、物質科学から生命科学に至る多様な分野で応用が期待されてきたが、報告例は限られていた。

私たちは、理論計算と実験化学の協奏研究により、近赤外利活用分子の理論設計・合成化学に挑み、いくつかの新奇π共役分子の開発に成功した。

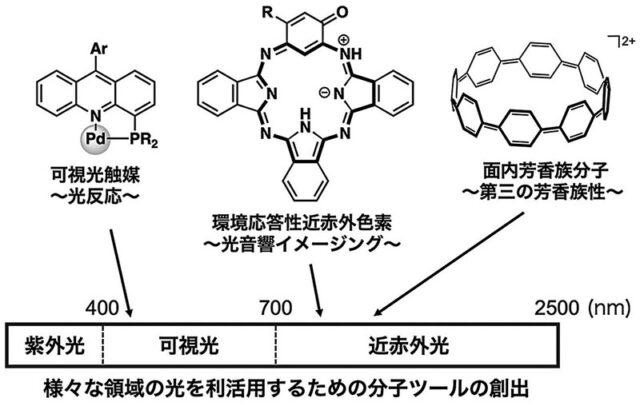

特に「芳香族性」に着目することで、芳香族性ON/OFFの仕組みを導入することによる環境応答性の近赤外有機色素を開発すると共に、面内芳香族性という特殊な芳香族性を有する分子を発見した。

さらに私たちは、分子の励起状態を精密設計することで、発光、熱失活、光反応などを能動的に制御することに取り組んだ。結果として、遷移金属を用いた独自の可視光触媒の開発や、重水素化による近赤外発光の制御、熱失活過程を利用した近赤外光音響イメージング分子の開発を実現した。

以上のように、私たちは様々な領域の光を利活用するための分子ツールの創出と技術の開発に取り組み、励起状態を高度に制御した分子技術を創製した。今後も、医学薬学の発展に資する研究に邁進する所存である。