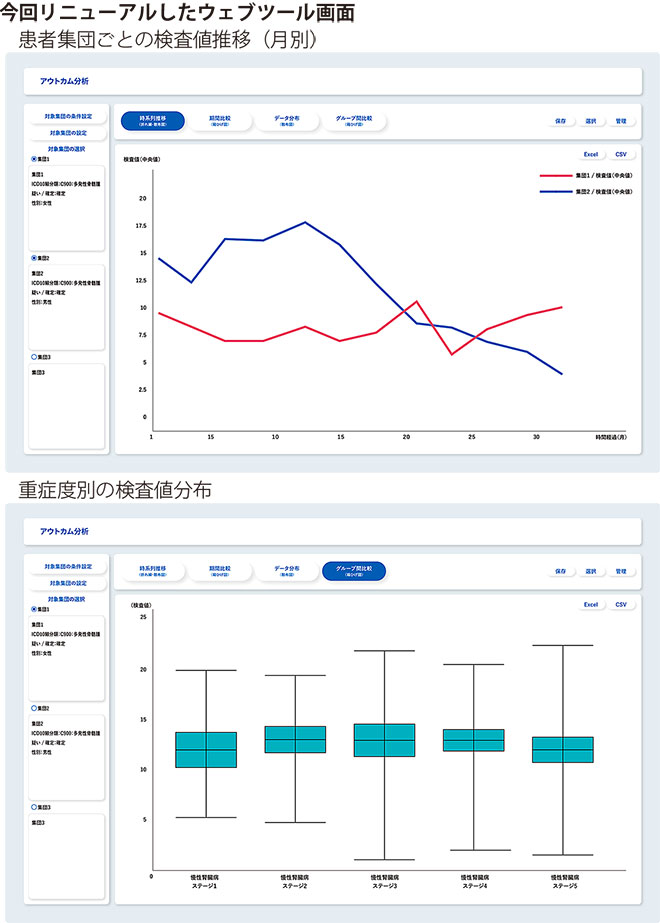

TOPPANホールディングスは電子カルテデータをもとにした医療情報分析・提供サービス「DATuM IDEA」(デイタムイデア)のウェブツールサービスを大幅にリニューアルし、製薬企業によるデータベース研究を後押しする。サービスを契約すると治療実態に即したアウトカム分析が可能で、患者背景や疾病、薬剤などの条件を自由に設定して対象患者集団を絞り込み、抽出した患者集団については検査値を用いた時系列推移が確認できる。ウェブから医療上検討すべき課題を探索できる特長を生かし、データベース研究開始前に実行可能性を検討するフィジビリティ調査として活用してもらいたい考えだ。

患者集団を自在に抽出‐検査値用いて時系列で確認も

同社は次世代医療基盤法に基づき電子カルテデータを活用した「DATuM IDEA」を製薬企業やアカデミア、医療機関向けに提供している。1月31日には利用企業からの声を反映したウェブツールのリニューアルを行い、提供を開始した。

ウェブツールはこれまで患者数や症例件数といったデータ数の確認のみ可能だったが、リニューアルを行ったことで治療実態に即したアウトカム分析が可能になり、より詳細な医療分析を支援できるようになった。

伊藤氏(右)と森田氏

大きな特徴としては、▽身長や体重、BMI、診断時・投薬開始日の年齢などの患者背景、傷病、薬剤など様々な項目を用いて分析対象の患者集団を絞り込むことができる高度な抽出機能▽患者数や罹患期間、入院期間など指定した条件での統計値を可視化し直感的に確認が可能な統計分析▽患者の治療実態が検査値の推移から確認できるアウトカム分析――が挙げられる。事業開発本部ヘルスデータ事業推進センターの伊藤克高課長は、「患者層の設定や条件を自由に設定でき、データベース研究のフィジビリティをしっかりと確認でき、治療の経過や結果を時系列で確認できるのが大きなポイント」と話す。

医薬品開発のトレンドは生活習慣病から癌や希少疾患などのスペシャリティ疾患を対象とした薬剤にシフトしている。患者一人ひとりの背景や薬剤の使い方によって治療効果が変化するため、治療実態の把握のためには治療の経過や結果を表現した電子カルテデータを用いてアウトカムを分析する必要がある。「DATuM IDEA」のウェブツールを利用・導入検討する製薬企業からも患者数や症例件数といったデータ数の確認のみならず、「診断や投薬開始後の検査値結果を時系列に把握・比較したい」「検査結果を踏まえて年齢別男女別での患者集団間の比較確認を行いたい」などの要望が上がっていた。

こうしたニーズからウェブツールの機能を改善した。例えば、高度な抽出機能を用いることで糖尿病患者5万人という症例数から「男性の糖尿病患者2万5000人」「40代男性の糖尿病患者8000人」など階層ごとに絞り込みを図ることが可能で、抽出したデータの集計値は患者数や処方件数、罹患日数などの様々な項目を用いて確認し、さらに診断日や処方日といった基準日からの検査値推移を月別・年別などに確認できる。

また、匿名加工された電子カルテデータから収集した検査値を用いて散布図による検査値間の相関確認や、検査値レンジごとにグループ化することで重症度別のグループ間比較が行えるなど様々な角度から患者の治療実態を分析することも可能とした。

投薬による影響についても時系列に整理・分析し、臨床での診療行為に基づいた患者の治療実態を把握することもでき、例えば潰瘍性大腸炎では投薬前6カ月と投薬後6カ月の血液中に含まれる蛋白質量の変化を月ごとに把握したい場合にもすぐに確認できる。

伊藤氏は「製薬企業が『疾患発症前後における特定の医薬品の投与人数』や『AからBの薬に切り替わった後にある検査値が変動した人数』などを知りたい場合にはこれまでのウェブツールで対応できず、匿名加工医療情報を解析して回答していた。今後はこうした分析ニーズに対しても顧客自身で解析できるのが大きい」と強調する。

一方でウェブツールのユーザビリティ向上も図っており、データは直感的に分析できるインターフェースで可視化され、データの特徴が一目で確認できるなど改良した。

開発に携わった事業開発本部ヘルスデータ事業推進センターの森田祐生氏は「リニューアルに際しては2023年度に製薬30社にデモ会を実施し、意見をもらった」と利用者のバックグラウンドに左右されずに誰でも扱えるツールに仕上げた。検査値のアウトカムについても「散布図での検査値の分布や箱ひげ図で統計の値が見ることができるようにしてほしい」との要望にも応えた。

開発段階で苦労したのはツールの機能を決定する際に、ウェブツールによる解析と匿名加工医療情報による解析の境界線をどう定義するかという難問への解決策だ。森田氏は「ある程度詳しく調べられるツールにしないといけないと思ったが、あまり複雑になるとデータサイエンティストのように専門家向けになってしまうため、機能を簡素化してしまい詳細な分析ニーズに応えられないツールになるのも避けたかった」と打ち明ける。社内での検討や顧客とも協議を重ねた結果、ウェブツールならではの操作性と詳細な分析ニーズに対応した機能性の両立に成功し、最適解を導き出した。

「DATuM IDEA」の中でウェブツールはあくまでも“基本的なサービス”の位置づけだ。伊藤氏は「データベース研究の投資判断根拠を作成するツールとして活用し、最終的には匿名加工医療情報を用いたデータベース研究につなげてもらいたい」と話す。

ウェブツールの提供を通じて患者の治療実態の把握や薬剤の有効性・安全性を分析した後は、製薬企業の解析ニーズを踏まえTOPPANが匿名加工医療情報の解析・レポートを行う「解析・レポート」サービス、さらには製薬企業に匿名加工医療情報を渡して製薬企業自身が解析を行う「データセット提供」サービスを提供していく。

今月には医科レセプトデータと電子カルテデータの連結解析も可能になる。扱えるデータ項目は現行の「診断」「投薬」「検査」に「手術」「処置」の実施有無まで把握できるようになり、今年の6月には製造販売後の費用対効果分析もカバーできる見通しだ。その先にはAIとの連携も視野に入れ、データベース研究計画のプロトコルを策定することや、研究計画の実施可能性を評価するサービスなども構想している。

「DATuM IDEA」が目指すのは健康長寿の延伸と効率的な創薬を支援し、持続可能な社会の実現に貢献することだ。「DATuM IDEA」のウェブサイトでは「ファーマベース」というメディカル・ナレッジ・ベースを展開しており、製薬企業の業務に活用してもらえる情報提供を行うなど支援の幅を広げる。

伊藤氏は「医薬品を扱う全ての企業に新ウェブツールを使ってほしい」と話す。利用に当たっては年間契約が基本となるが、3カ月契約のトライアルサービスも用意した。今後、国内の製薬企業を対象に実際にツールを体験できるデモ会を展開し、新ウェブツールの有用性を訴求する方針だ。

DATuM IDEA「Webツール(ウェブツール)」

メディカル・ナレッジ・ベース「Pharma Base(ファーマベース)」

下記記事もぜひご覧ください