宮村氏

医療機器の生産で全国有数の実績を誇る福島県。その福島県にあって医療機器開発に係る幅広いニーズに対応するため、2016年に設立されたのが「ふくしま医療機器開発支援センター」だ。県内の医療機器産業の発展に向けて、同センターが実際にどのような役割を果たしているのか、センター長の宮村安治氏(ふくしま医療機器産業推進機構専務理事)に現在の状況を聞いた。

県の産業政策を推進する砦‐4つの機能で一体的に支援

――センターの役割、機能を聞く前に、設立の背景や経緯について簡単に紹介してほしい。

宮村 このセンターは土地も建物も福島県の県有施設であり、一般財団法人の「ふくしま医療機器産業推進機構」が県から委託されて管理運営を行っている。公設民営の方式と言える。

福島県は20年前の2005年から、医療機器産業を集積させるという産業政策を打ち出し、県内企業の育成などに取り組み始めた。しかし東日本大震災の発生によって、県内の産業基盤に穴が生じたことから、そこを埋めるために医療機器産業の振興を一層加速させることになり、このセンターが設置された。開所は大震災から5年後の2016年11月、今から丁度9年前のことであった。

――センターはどのような機能を備えているのか。

宮村 大きく四つの機能と言っている。(1)安全性試験、(2)マッチング、(3)コンサルティング、(4)人材育成・トレーニング――だが、施設の大半は安全性試験のために用意された。医療機器の開発から事業化までを、一体的に支援する施設である。

精度の高い安全性試験を実施‐動物実験と工業系の二本立て

――安全性試験の受託という面で、センターにはどういう特徴があるか。

病院の手術室並みの設備が整えられたアンギオハイブリッド手術室

宮村 安全性試験は大きく動物実験と、電磁波の試験や防水試験などの工業系の試験に分かれている。医療機器の開発を行っている企業、大学や研究機関の研究者などから試験を受託して、結果を報告書にまとめて提供している。

センターの特徴としては、これらの多様な試験を一か所でできる、という点である。例えば動物実験を受託する施設は数多くあるが、同じ施設で電磁波ノイズを調べるEMC試験までできるところはほとんどない。国内では恐らく、このセンターだけではないだろうか。さらに工業系の試験に関しても、EMC試験を受託する試験所が、防水試験や振動試験などの物性試験も実施しているところがあるとは聞いたことがない。分野の異なる試験をワンストップで実施できることが、お客様の利便性を高めることにつながると考えている。

試験は、全てセンターのスタッフが実施をし、その結果を成果品としてお客様にお返ししている。その中で、動物実験では例外的に、メディカルドクターに執刀いただくことが多くなっているが、病院の手術室に準じた施設設備を用意していることが、使い勝手の面から非常に評価いただいている点となっている。

動物実験についても、一般には医薬品の実験を中心に行っていて、あわせて医療機器の実験も実施できるという施設がほとんどだと思うが、このセンターは医療機器の開発支援のための施設なので、医薬品の実験は全く扱っていない。そのため、実験系に用いる動物は大型動物のブタのみとしている。その意味でも珍しい安全性試験受託施設と言えるだろう。

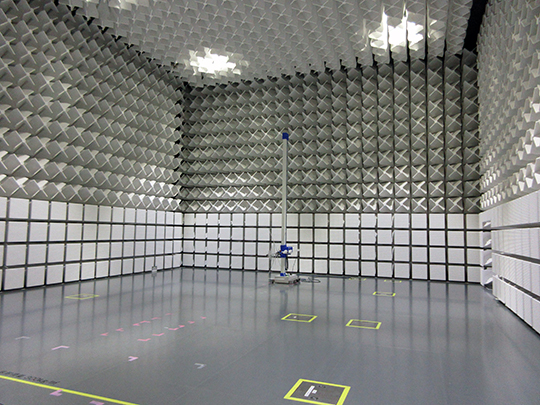

電磁波による相互干渉を検査・測定するための電波暗室

――安全性試験の実施に関して、現在の状況を教えてほしい。

宮村 現在の受託件数は、電気・物性・化学分析試験が年間に200件弱。動物実験の関係では、実験のほか手術トレーニングなどを含めて100件弱といったところだ。コロナの時期には、企業活動の停滞もあって受託件数が大幅に減ったが、現在は回復してきた。

安全性試験はセンターが開所し、稼働し始めてからの取り組みであったため、手探りで進んできた部分も非常に多かった。開所から約2年後には、動物実験では医療機器GLPの適合施設に認定され、お客様は試験の結果を薬事承認の申請に使えるようになった。電気・物性・化学分析試験も、ISO/IEC17025に基づく試験所としての認定を受けた。これにより、海外でも通用する報告書を作成できる施設になったことが大きなメリットだ。

医療機器を対象とした動物実験施設としては、受託する試験ごとに機器の種類も性能も、対象となる臓器も異なることが、試験をより難しくした。結局、試験ごとに異なる手順や手法を取り入れる工夫をしながら経験を積んできた。その中で、スタッフも開所以来この9年間に多くの経験によって成長し、技術力を高めてきた。その結果として、試験の委託者が増え、繰り返し利用くさだるお客様も増え、より慎重さと正確性を確保しなければならないGLP試験の受託件数も増えてきている。

遠隔ロボット手術で実証実験

――センターが行った試験で、特筆できる事例はあるか。

宮村 センターでは、先進的な医療機器の一つ、手術支援ロボットの国産第二号となるSaroaサージカルシステムの評価試験を受託して、お客様はその試験結果をもって薬事申請し、承認を得た。Saroaは、国内シェアが最大のDa Vinciよりも小型化された国産第一号のhinotoriよりもさらに小型化されている。またSaroaは、術部の感触がコンソールを操作している医師の手にフィードバックされる、世界初の力覚フィードバック機能を備えたロボットである。

このお客様は、その後も継続的にセンターをご利用いただいている中で、通常は守秘義務に基づいて情報は非開示としているけれども、Saroaに関してはお互いにPRし合うことにしており、私どももこうしてご紹介可能となっている。関連する昨年の試験では、コンソールを福岡大学病院に、ロボット部をセンターにそれぞれ配置し、福岡にいる医師が低軌道通信衛星を介して手術機器を操作し、ブタの肺の一部を切除するというまさに遠隔手術にチャレンジをして、無事成功したという例があった。

この実験では医療機器自体の問題もさることながら通信上の問題が大きく、医師の側と手術機器とのタイムラグにより操作にずれが生じるリスクが懸念されるが、結果的には遅延はほとんどなく、手術に支障を来さないレベルにとどまり、実験は無事に成功した。

このほか、センターで試験を行ってきた医療機器は、臓器によっても疾病によっても千差万別である。ロボットとはサイズ感が大きく異なるが、体内に埋め込むステントの評価のため長期観察をするような試験も実施している。こうした多種多様な医療機器の試験に対応するため、常にスタッフのスキルアップを図ると同時に、センターの認知度を高める努力も重ねている。

――安全性試験以外の機能も説明してほしい。まずはコンサルティング。

宮村 主として、新しく医療機器産業へ参入したいと考えている人たちに、参入するためにはどのような手続きが必要になるか、どのような法令・規制があるかといったことをアドバイスする、そういう業務を行っている。

MCFがマッチングの主役

――マッチングは。

宮村 医療機器メーカーと部品を供給する企業、連携先を求める企業同士、あるいは研究者と企業など、各主体のニーズやシーズを結び付けるのがマッチングだが、その柱が「医療機器設計・製造展示会 メディカルクリエーションふくしま」(以下「MCF」と略)という場の提供である。また、県内の医療機器・福祉機器の生産および部品製造に携わる企業が自主的に集まり、連携する場として医療福祉機器産業協議会という組織を形成しているが、その事務局も引き受けている。

――確かにMCFは、今や国内有数の医療機器展示会に数えられている。

宮村 MCFは今年が21回目で、10月29.30の両日に開催した。福島県が医療機器産業の振興に着手してから20年であるから、MCFは県の医療機器産業振興と足並みを揃えて歩んできた。東日本大震災が発生した2011年も、またコロナが蔓延した2年間も完全リモートという形式ではあったが、結果、21年間途切れることなく開催を続けてきた。昨年は20回記念ということで、オープニングセミナーに内堀福島県知事の出席も得て大々的に実施した。今年は過去最大に近い269企業・団体が出展し、2日間の来場者数も4300人を超えるなど、昨年を上回る成果となった。

――どのような要素が、発展につながったと考えているか。

宮村 一地方で開催される展示会ではあるが、単に医療機器メーカーが出展するだけでなく、部品を供給する企業から、医療機器産業を支援している団体、さらに研究開発に取り組んでいる大学や研究機関まで、関係者が偏ることなく全国から集まってくるという特長がある。これまで続けてきた実績に加え、交流やマッチングの場としての魅力が発展につながっっているのではないだろうか。

さらに、展示会と並行して実施している「MCF大賞」や、学生を対象とした「医療創生アイデアコンテスト」も、MCFの効果的な構成要素となっていることはもちろんである。

医師に手術訓練の場も提供

――最後に人材育成については如何か。

宮村 人材育成は非常に幅が広い。動物を使って医師が手術のトレーニングをする場を提供したり、看護師に対してはシミュレータを使ったトレーニングを実施している。医療機器産業に従事する企業の社員の育成を目的にしたセミナーも行っている。

さらに、次代を担う若者たちを対象として、医療や医療機器の分野を知ってもらうきっかけを作るためのイベントも用意している。例えば昨年は、県立高校の高校生をクラス単位でセンターに来てもらい、ものづくりや医療を体験を通して学んでもらう機会を提供した。10校前後を受け入れた。今年はもう少し学びを深めてもらうため、年度初めに20人程度の参加者を決め、何回かのセミナーや勉強会をした後、最終目標として医療創生アイデアコンテストに応募するという長期のプログラムを展開した。MCFの会場内で発表する場を設け、来訪者に一生懸命説明する姿は輝いていた。

また、小・中学生にも遊びの中から学んでもらおうと、5年前からここを会場にしたイベントを開いている。ご家族も含め多いときは2000人以上に来場いただいたこともあり、ほかではなかなか経験ができない催しを用意していることが浸透してきている。今年は特に中学生に重点を置いて、実物の内視鏡装置の操作を体験してもらった。子どもたちに書いてもらったアンケートの結果は、全員が楽しかった、勉強になったとの評価。長期的な視点での人材育成であり、かつ地域貢献にもなっていると自負している。

「医療機器・化粧品」の記事に関するご意見・お問合せは下記へ。

担当者:河辺

E-mail:kawabe_s@yakuji.co.jp

TEL:03-3866-8499