家康公秘伝の漢方薬「八之字」

20年間、薬局の片隅で眠っていた薬研が、これほど活躍する日が来るとは夢にも思わなかった。恥ずかしながら私は当初、その正面すら分からなかったほどである。NHK総合の歴史番組から徳川家康の健康の秘訣を探る取材を受け、家康公秘伝の漢方薬「八之字(はちのじ)」を再現する企画に参加した。

私の仕事場は、かつて家康公の駿府薬草園があった駿府城外堀の角に位置している。偉大な経世家である家康公が製造した薬を、自らの手で作る機会を得られるとは思いもしなかった。ディレクターからは当時の製法を忠実に再現するよう求められ、12種の生薬を全て薬研で粉末化した。10時間に及ぶ作業で手のひらに肉刺ができ、それは一生忘れ得ぬ「夢の証」となった。

家康公秘伝の漢方薬

実物、家康公使用の「太平恵民和剤局方」

75歳まで健康で長寿を保ち、多くの子に恵まれた家康公。その秘訣は、鷹狩りで足腰を鍛え、麦飯をよく噛み、そして秘伝の漢方薬を常用したことにある。その一つが八之字薬である。宋の第八代皇帝・徽宗がまとめた『太平恵民和剤局方』に記される「無比山薬圓」と同じもので、三宅意安が『延寿和方彙函』に「八之字」として紹介している。

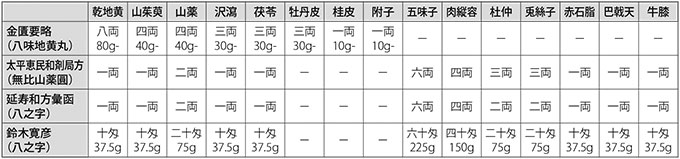

無比山薬圓は『金匱要略』の八味地黄丸をもとに改良された薬であり、12種の生薬(地黄、山茱萸、山薬、茯苓、沢瀉、五味子、赤石脂、杜仲、兎絲子、巴戟天、肉蓉、牛膝)からなる。八味地黄丸から牡丹皮・桂皮・附子を除き、健胃・滋養強壮薬を加えた構成である。

この薬は製剤しやすく、家康公の体質に合わせて緻密に改良されたと考えられる。主薬は地黄から五味子へ置き換えられ、津液を生じ乾燥を潤す働きを高めた。五味子は沢瀉と組み、「水を下に引き乾燥を防ぐ」役を果たす。赤石脂は「収斂して下を固める」薬で、山茱萸と共に下痢や膿血を治す。

肺と腸を守るこの構成は、感染症が猛威を振るった当時の時代背景に即しており、家康公の先見の明を示す。杜仲は肉蓉と組み腎虚による腰痛や頻尿に、牛膝と組み高血圧に働く。肉蓉と五味子は精神衰弱や健忘、聴力減退にも効果を示し、巴戟天や兎絲子も滋養強壮に優れる。戦国武将らしい強靭さの裏に、胃腸虚弱という体質を補う設計が見て取れる。

家康公が関与したとされる漢方薬は15種類以上に上る。万病圓、銀液丹、烏犀圓、紫雪、寛中散、鉄粒丹、真効油、神効散、神明膏、御笠間薬、御袖薬、雲母膏、清心圓、蘇合圓、摩圓などが知られている。

このうち雲母膏、蘇合圓、摩圓は八之字薬(無比山薬圓)と同じく『和剤局方』を出典とする。雲母膏は腫物や刀傷に、蘇合圓は肺結核や流感に、摩圓は脳卒中に用いられた。

家康公が最期に服したのは万病圓と銀液丹であり、後者は水銀を含む劇薬であった。

侍医・片山宗哲の忠告を退け、死の直前までこの薬に賭けた姿勢には、漢方医学への深い信念が感じられる。

駿府薬草園の生薬

阿部正信著『駿國雑志』によると、家康公は駿府城外堀付近と久能山下の二箇所に「御藥園」を設けていた。駿府城近くでは、安倍郡北安東村(俗に明屋敷と呼ぶ)の初瀬山長谷寺の隣にあり、約4373坪の敷地を熊笹の生垣で囲い、大場久四郎が地守を務めていた。薬草は115種類に上り、「八之字」の構成12種のうち7種がそこで栽培されていたという。

ただ、この広さでこれほど多種の薬草を栽培するのは生産性の面で非現実的である。そこで、家康公は丸剤や散剤中心の『和剤局方』を参考にし、煎じ薬の約10分の1量で効を得る製法を採用したと考えられる。このことからも、家康公の見極めるセンスの良さを感じる。

八之字を調合する

八之字の製法では、乾地黄・沢瀉・肉蓉・兎絲子・杜仲(生姜汁)を酒に浸し、焙烙で炒って乾燥させる。その後、他の生薬と共に薬研で粉末化し、煉蜜を少しずつ加えながら手で練り上げる。ゴルフボール大に分け、丸薬製造機で形を整え乾燥させて完成する。

全体量は家康公の製法を参考に1両37.5gで計算し、合計862.5g、手毬ほどの大きさとなった。1日30丸服用で約9カ月分の量となる。

なぜ家康公は自ら薬を作ったのか

家康公が実際に内服薬を調合したという史料は見当たらない。しかし、久能山東照宮に残る乳鉢や薬研、円光院所蔵の薬具類などから、自ら薬に携わっていたのは確実とされる。では、なぜ家康公は薬づくりに情熱を注いだのか。それは長寿と天下泰平の実現のためであると同時に、戦国の「武力至上」への静かな反発でもあったのではないか。

血や尿を扱う医師が卑賤視された時代にあって、学問と技術を尊び、自ら実践した家康公の姿勢には時代を超える思想が宿る。知を磨き、技をもって人を癒やすという理念は、現代においても学ぶべき精神である。難解の医学書を読破し、自ら漢方薬を作り上げるといったあくなき探究心。「御医師家康公」に学ぶべきことは図り知れない。

この記事は、「薬事日報」本紙および「薬事日報 電子版」の2026年1月1日特集号‐新春随想‐に掲載された記事です。