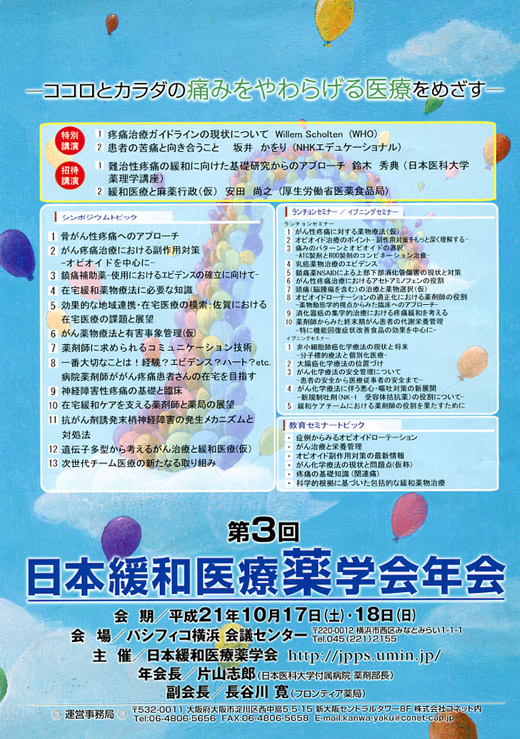

17~18日 パシフィコ横浜

片山 志郎 年会長(日本医科大学病院薬剤部長)

緩和医療・在宅・最新癌医療が柱‐認定制度スタートを受け保険薬局の関心も高まる

第3回日本緩和医療薬学会年会(年会長片山志郎日本医科大学病院薬剤部長)が「ココロとカラダの痛みをやわらげる医療をめざす」をテーマに、17、18の両日、横浜市のパシフィコ横浜で開催される。今回のメインテーマについて、片山氏は「昨年のメインテーマを発展させ、知識だけでなく、薬剤師の態度を含め、マインドが大事との思いを込めた」と語る。年会企画に当たっては、メインテーマの下に[1]緩和医療[2]在宅緩和薬物療法[3]最新癌医療――の3本柱を掲げ、そのバランスを重視すると共に、薬局薬剤師にとっても総合的な知識が得られる場を目指したという。そのため、薬局薬剤師の立場から長谷川寛氏(フロンティア薬局)が副会長を務め、相互連携を図っている。今年度は緩和医療専門薬剤師認定制度がスタートすることもあり、参加者も昨年の2200人を上回ると見込まれる。学会は2007年3月に発足したが、薬局薬剤師の関心の高まりも背景に、既に会員は2600人を超えた。片山氏に、認定制度など学会の動向を含め、今年の年会の見どころをうかがった。

「マインドが大事」込めバランスに配慮し企画

――今年のテーマ、「ココロとカラダの痛みをやわらげる医療をめざす」に込められた思いについてうかがえますか。

片山 昨年は「緩和医療の知識・技能・態度をみがく」でしたが、加賀谷肇前年会長が目指したことを引き継ぎ、さらに伸ばしていこうという思いで、薬剤師の態度を含めたマインドが大切だという意味を込めました。

また、昨年の特別講演で来日されたトワイクロス氏が懇親会で、「知識・技能・態度をみがく」のテーマは、「『態度・知識・技能をみがく』とした方が良かったのでは」とおっしゃったのが深く印象に残りました。そして終末期の患者に接する時に、どういう態度で臨むかが非常に重要だとおっしゃったのです。それが頭に残り、小さなこだわりですが、「カラダとココロ」ではなく「ココロとカラダ」としました。

――そのメインテーマの下に、いくつかの柱立てをされたのですね。

片山 年会の企画に当たり、[1]緩和医療における研究最前線[2]在宅における緩和薬物療法を考える[3]最新癌医療エビデンス――と、大きく三つの柱をテーマに掲げました。まず、緩和医療そのものの最新知識が得られる学会にしたいと考え、基礎からコミュニケーションを含め臨床的な話題まで、バランスよく学べることを目指しました。

次に、わが国では、癌治療を含めた医療の在宅化が政策的に進められています。いずれ地域の医師、保険薬局の先生にとって、否応なくシビアな患者さんも引き受けざるを得なくなります。しかし、保険薬局の薬剤師の方からは、緩和医療について知識を得る機会が非常に少なく、機会があればぜひ参加したいという話をいただいておりました。そこで、保険薬局の先生方が総合的に在宅での緩和薬物療法の知識を得ることができるよう、複数のシンポジウムを組みました。

三つ目は、基本的に最新の癌、癌医療の知識を知った上で、緩和医療に向かってほしいとの思いから、癌や癌治療に関するシンポジウムを多く取り入れました。やはり、癌の標準治療がどうなっているかなどを知った上で、緩和を担ってほしいという思いがあります。

私は臨床腫瘍学会などに参加していますが、必ず緩和医療のセッションがあることに気づきました。癌と診断された時から、緩和医療が必要だと発信しているわれわれが、年会として癌の話題を取り上げないのは偏っているなと思い、今年会では取り入れ、三つ目の柱としました。

WHOのガイドライン大改訂で、注目集まる特別講演

――今年の年会の見どころをうかがえますか。

片山 まずWHOのWillen Scholten先生による特別講演が大きな目玉といえます。WHOでは来年度に、癌の疼痛治療ガイドラインを大幅改訂する予定で、その進捗状況をお話しいただきたいと思っています。世界の緩和医療がどういう方向に向かっていくかを知ることができると思います。

現在、WHOでは経口薬の使用法として、3段階の除痛ラダーを推奨していますが、その点を含めた大改訂がなされるのか、実際のところをうかがえるものと期待しています。医師や製薬企業の方にも興味あるところだと思います。

また、もう一つの特別講演を、NHKエデュケーショナル・エグゼクティブプロデューサーの坂井かをりさんにお願いしました。医療者がつい忘れがちな、治療を受ける側の視点に立ち、治療や医療者をどう見ているか、「患者の苦痛と向き合うこと」をテーマに講演いただきます。坂井さんの著書で、癌研有明病院を舞台にした「がん緩和ケア最前線」が岩波新書から発行され、興味を持って拝見しておりました。

その後、縁あって、緩和医療を受けている患者と医師と薬剤師が話をするという番組で、坂井さんと知り合ったのがきっかけで、今回、緩和医療を担う薬剤師に、患者目線で医療への思いを話してほしいとお願いし、快諾を得ました。

――招待講演も2題ありますが、いずれも興味深い内容ですね。

片山 招待講演については、いずれも2日目の日曜日に組みました。お一人は、主に痛みの発生メカニズムから伝わり方に関する研究で、非常に高名な日本医科大学薬理学の鈴木秀典教授にお願いし、「難治性疼痛の緩和に向けた基礎研究からのアプローチ」について講演いただきます。 もう一人は、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課の安田尚之さんに、医療行政における麻薬の位置づけについてお話しいただきます。保険薬局では麻薬の取り扱いの難しさや煩雑さなどから、二の足を踏んでいる薬局もあると思います。当日は、適正な管理、安全な取り扱いのあり方にも言及いただけると思いますので、これをきっかけに多くの薬局で取り組んでいただければと期待しています。

3本柱に沿ったテーマ設定‐緩和だけに偏らない内容に

――前年と比べ、より多くのシンポジウムが組まれてますが、今年の特徴についてはいかがでしょうか。

片山 最終的には、13題のシンポジウムのほかにも、ランチョンセミナー10題、イブニングセミナー5題、さらに前日には教育セミナーが6題予定されています。

教育セミナーを除く28題については、3本の柱テーマに沿って、バランスよくテーマが選定されたと思っています。シンポジウムについても大きく三つに分類できるかと思います。

特に緩和医療に関しては、副作用コントロールや薬剤師が特に担うべき領域に関して、手厚くしたつもりです。年会の趣旨でもあるコミュニケーションについても、「薬剤師に求められるコミュニケーション技術」をテーマにシンポジウムが組まれました。

オーガナイザーには市立秋田総合病院外科の橋爪隆弘、福岡大学病院薬剤部の高瀬久光の両氏にお願いしています。橋爪先生は日本緩和医療学会でも養成研修等の指導的立場にあり、コミュニケーション技術の大切さを認識し、その普及に努めています。高瀬先生は薬剤師の中では飛び抜けたコミュニケーション技術をお持ちです。両先生により、各演者と会場とが一体化するようなディスカッションがなされると期待しています。

――在宅の関連では、どのようなシンポジウムが組まれていますか。

片山 「在宅緩和薬物療法における必要な知識」「効果的な地域連携・在宅医療の模索:佐賀における在宅医療の課題と展望」、さらに「在宅緩和ケアを支える薬剤師と薬局の展望」を組んでいます。

特に、在宅で緩和医療を行う患者を受け入れるには、どういう注意、工夫が必要かを知ってもらいたいと思い、病院と薬局も含めた地域医療連携を進めている先進的な地域の先生方に、お話をうかがいます。

演者の一人、佐賀大学病院地域包括緩和ケア科の佐藤英俊氏は、地域での情報共有など様々な工夫をしています。保険薬局の先生方にもぜひ聞いていただき、次のステップにつなげていただきたいと思っています。

――3番目の柱は癌の最新の知識が焦点ということですが。

片山 例えばシンポジウム11に「抗がん剤誘発末梢神経障害の発生メカニズムと対処法」があります。以前は、癌治療が立ちゆかなくなった時に、ハードルだったのが神経障害性疼痛のコントロールでした。つまり、通常のオピオイドではほとんど効かないような痛みに、どう対処するかが命題でした。

現在、癌治療と並行して疼痛治療が行われる中で、緩和医療での神経障害性疼痛治療と、抗癌剤による末梢神経障害に対する対応のあり方とを、きちんと切り離して考える必要があります。

また、癌治療の最前線として、「遺伝子多型から考える癌治療と緩和医療」が取り上げられます。いま、遺伝子多型を調べることで、抗癌剤の選択、適応の可否が決まってくる薬が出てきています。事前に、特定の患者に効くか否かが、分かる時代を迎えつつあります。そういう状況を知っていただければと思います。

抗癌剤がもたらす副作用対策というと、どうしてもモルヒネやオピオイドが直接もたらす副作用に、どう対処するかが注目されます。ところが、オピオイドの副作用に対する治療薬自体がもたらす副作用も、無視できないほど大きなものになってきています。

副作用対策薬による副作用により、逆に患者さんが苦しんでいる現状を意識しながら、患者さんに対応してもらい、医師に適正な情報提供をしていただきたいということで、「癌疼痛治療における副作用対策―オピオイドを中心に」を、シンポジウムとして組みました。

さらに、鎮痛補助にはいくつかの方法があるので、神経障害性疼痛に対する対処法も、癌の痛みへの対処法と同じように勉強してほしいとの思いで、「鎮痛補助薬―使用におけるエビデンスの確立に向けて」という、独立したセッションも設けました。

口頭発表の機会を拡充‐スキルの向上も年頭に

会場のパシフィコ横浜

――かなり盛りだくさんな内容ですね。

片山 昨年のシンポジウムは7題でしたので、倍増ですが、それでも収まらないので、ランチョン・イブニングセミナーの形で行います。ただ、癌であれば乳癌や肺癌、大腸癌に焦点を絞るなど、少し範囲を狭く、深く知識を得ていただくスタンスで、テーマが企画されています。

ランチョンセミナーで一例を紹介すると、少し異色なところで「疼痛(脳腫瘍を含む)の治療と薬物選択」のセッションがあります。

現場では疼痛の訴えはかなり多く、その中に脳腫瘍が隠れている場合もあります。そこで、患者の訴えを聞き、どう医師が判断しているのか、こういうことに気をつけることで、通常の頭痛とは異なる重大な点を発見できるといった話をしていただきます。

私自身、頭痛の研究会で、医師から「医師だけでは情報を拾いきれないので、看護師や薬剤師など患者に接する医療職にも手伝ってほしい」といわれています。チーム医療への貢献という意味で、重要なヒントが得られるのではないでしょうか。

――一般演題もますます充実していると思いますが、その特徴などをお聞かせください。

片山 演題数については昨年並みの246題のエントリーがあり、プログラム委員会で査読し、学会賞候補の選定も行われています。これまでは、基本的にポスター発表の形式でしたが、今回は口頭発表を64題と大幅に増やしたことが特徴です。

実は昨年も、ポスター発表の一部を口頭発表にするということはありましたが、私は、大会長を引き受けるに当たって、どうしても口頭発表の機会を、多く設けたいと考えました。

私自身が学会発表していた頃は、ポスター発表という概念はなく、全てが口頭発表でした。数百人を前に、至らぬ研究であれば、会場から手厳しい反応が返ってきますので、準備は大変でした。しかし、そのことが勉強になりました。

振り返れば、自分の考え方を理論的に相手に説明し、かつ理解を得るということは、特に医師に対し、薬物療法について提言する際に、とても役立つスキルだと思いました。

ただ、最近は口頭発表の機会も少なくなっており、そのことがチーム医療の中で、薬剤師が職能を発揮できない一つの理由ではないかと思います。人前で話し、自分の考えを伝える練習になってくれればと思っています。

――機器展示も年会の楽しみの一つですが、状況はいかがでしょう。

片山 昨年の倍ほどの規模になりました。企業展示は16社ほどで、製薬メーカーのほかデバイス関連企業が多く参加されています。会場ではインフューザーポンプなどについて、実演コーナーが設けられるようです。

今後、薬剤師がインフューザーポンプやバルーンカテーテルなどを扱う機会も増えると思います。見たこともない先生もいるかと思います。この機会に、少しでも抵抗感をなくしていただければと思います。

――関連の話題として、一般市民講座がありますが、どのような内容でしょう。

片山 一般市民の中には、未だ、自分が癌になっても緩和医療を受けるような立場になりたくないという気持ちがあると思います。そこで、癌になったときから緩和医療は始まっていて、治療中でも、治っても必要だということを知ってもらいたいと思っています。「がんと向き合うためのがん治療と緩和ケア」をテーマに、18日午後2時から、東京のタワーホール船堀で開催し、3人の先生にお話しいただきます。

パネリストは帝京大学内科学の有賀悦子先生、元薬剤師で現在、同志社女子大学の中村弘和先生、聖路加国際病院の看護師で中村めぐみ先生という、医師、薬剤師、看護師の立場で、患者のために専門的なアプローチをしているということをお話しいただきます。

最後に一言申し上げるとすると、癌という疾患は特別なものではなく、普段接している様々な疾患の一つだという位置づけ、普通の疾患だと捉えていただきたい。そう思っていただける年会にしたいと思っています。多くの保険薬局薬剤師の先生方に参加していただけることを願っています。

活発化する各種委員会の活動‐認定試験後は“専門”も視野に

――学会活動についてうかがいたいのですが、注目の認定薬剤師制度の状況はいかがですか。

片山 来年1月に認定薬剤師の試験を行うことが決まっています。試験作成委員会も発足したので、試験問題の作成に取りかかる予定です。

おそらく200~300人が受験すると見ています。5年間で100単位のセミナーを受講することのほか、病院薬剤師と保険薬局薬剤師とでは違いますが、それぞれ一定数の、実際に関わった症例報告などが要件になっています。

受講は年に20単位、この年会に2日間出席すると8単位、教育セミナーに出ると10単位が認められるので、決して高いハードルではないと思っています。ただ、学会がスタートした時点で認定研修は公表しているので、2年半ほどの期間があったことになりますが、実際には要件等が公になったのが去年で、実質的には1年程度で100単位取得が必要ということになります。従って、初回の受験者数は限られると思います。

――現在、暫定認定薬剤師の方もいると思いますが。

片山 あくまで暫定なので、認定薬剤師になるためには、他の方と同様に試験を受ける必要があります。

――認定薬剤師の次は専門薬剤師の養成が想定されますが。

片山 スペシャリストの中のスペシャリストということで、認定薬剤師の資格を持った人の中から、さらに試験によって選ばれることになります。おそらく2年後くらいが想定されます。日本の病院数を考えると、将来的には5500~600人は必要だと見ています。

一方、各種委員会の動きとしては、「教育セミナー」を東京以外でも開催する方針で、12月には仙台での開催が予定されています。

このほか、企画委員会では昨年、「臨床緩和薬学」という教科書的な書籍を出版しました。今年度は、臨床力が養えるよう、いわゆる「ドリル」を出版する予定です。

年会ポスター