東北大学病院薬剤部 准教授 前川 正充

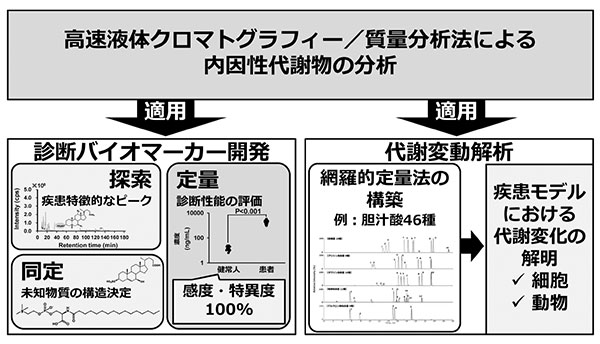

内因性代謝物の変動解析は、診断バイオマーカーの探索や病態分子機構の解明に有用である。私はこれまで、液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法(LC/MS/MS)を用いた内因性代謝物の分析法を開発し、疾患代謝解析研究に応用してきた。

指定難病の一種であるニーマンピック病C型(NPC)は、従来の検査法に課題があった。私はLC/MS/MSを活用してNPC患者尿中に排泄される特徴的な抱合型コレステロール代謝物を特定し、それらを同定した後に診断マーカーとしての有用性を検証した。また、血中の未知分子リゾスフィンゴミエリン-509の構造解析を試み、ミクロケミカルなアプローチを駆使して新規脂質N-パルミトイル-0-ホスホコリンセリン(PPCS)であることを明らかにした。

さらに、既知バイオマーカースフィンゴシルホスホコリンとPPCSの同時分析がニーマンピック病の迅速診断に有用であることも見出した。NPCではミトコンドリア機能障害による代謝異常が生じる可能性を考え、モデル細胞中のステロイドホルモンを分析した結果、6種の分子が有意に減少していることを明らかにした。

神経膠腫の術中診断を目的に、2-ヒドロキシグルタル酸のLC/MS/MS分析を行い、高精度に診断可能であることを見出した。また、腎細胞癌の組織メタボローム解析により、癌部で変動する代謝物を発見し、そのうち尿中に現れる数種の分子は、早期診断、悪性度評価と術後再発予測に有用である可能性を示した。

非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)の発症や病態進行のメカニズムは十分理解されておらず、早期診断バイオマーカーも見出されていない。そこで、病態調節因子として注目されるコレステロール代謝物を網羅的に解析し、病態進行と関連する分子を探索した。

46種胆汁酸を一斉定量した結果、ある種の胆汁酸が肝線維化の進展とともに増加していた。さらに、ステロール類がNASH発症前時点で変動していることも新たに見出した。

今後も基礎と臨床のトランスレーションを基盤に、臨床で実践的に利用可能な新たな価値を創出するため研究を続けていきたい。