「薬+α」備えた人材育成‐登録販売者試験対策も万全

東京医薬専門学校(東京都江戸川区)は今年で31周年を迎える。その実績と伝統から、多くの人材を薬業界に送り出し、建学の理念である「実学教育」の成果を、第一線で活躍する卒業生が発揮している。同校では、登録販売者受験資格の一つとなっている「1年以上の実務経験」を満たすため、授業と並行して、1年間の実務を実習単位として認める「デュアルシステム」を2年前から採用し、軌道に乗せた。今年3月には、デュアルシステムによる初の卒業生全員を、登録販売者として薬業界に送り出した。今後も多様化する社会ニーズに応えるべく、「薬+α」をキーワードに、特定保健用食品やサプリメント、介護用品に至るまで、関連分野に精通した人材育成に、より一層取り組んでいく方針だ。

登録販売者試験の合格という明確な目標に向かって、人材を育成しているのが薬業科。在学中に試験合格を目指す「ドラッグストアコース」と、じっくりと知識を身につけ、卒業後に登録販売者を目指す「調剤薬局コース」の2コースが用意されている。修学期間はいずれも2年。

ドラッグストアコースの授業には、1年間の実務実習が組み込まれている。今年度も、1年生は7月から実務実習を開始する。1週間のうち実習は3日。残り2日は学校での通常授業となる。実習先は例年18社程度。今年もドラッグストア各社の協力を得て、5月に集団会社説明会と面接が行われ、それぞれの実習先が決まった。多くの企業から協力が得られるのも、その歴史と実績の賜といえよう。

1年間の実務実習修了後は、体験をもとにした演習授業が行われる。学生が実際に経験した失敗・成功事例を題材に、講師が改善点などをアドバイス。また、学生同士が相互の経験・情報を共有することで、実習内容に幅を持たせ、より実効性を高める狙いもある。

担任の持田和夫氏は、「実習先の立地によって客層が違うなど、いろいろと条件が異なるため、学生1人の経験には限界がある。それだけに、学生同士で経験を共有することが重要。演習授業を通じ、即戦力がさらに増強される」と授業内容に自信を見せる。

2年生の夏以降は、登録販売者試験に向けた受験勉強が中心になる。都道府県ごとに試験が実施される登録販売者試験は、早い自治体では8月に試験が実施されるため、同校では6月から数回にわたり、模擬試験を行っている。生徒の弱点を洗い出して、克服させることに重点を置く取り組みだ。

情報は講師陣にフィードバックし、総合的な生徒指導に反映させる。本番に向け「個人の弱点をしっかり把握し、講師間で情報を共有していくことが大事」と持田氏。そうした万全のサポート体制で挑んだ昨年度は、見事に全員が試験を突破。晴れて社会へと巣立った。

一方、調剤薬局コースは実務実習がない代わりに、より深く実践的な知識を修得することができる。卒業後、就職先で1年間の実務経験を積めば、登録販売者試験の受験が可能だ。同校では卒業生のフォーローアップとして、在校生と同様に模擬試験を行っている。卒業後も安心して試験に集中できるというわけだ。

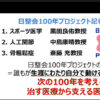

薬業科では今後、「薬+α」をキーワードに、医薬品以外の領域にも着目した、カリキュラムの見直しを予定している。既に今年度から、介護や生活習慣病、代替医療に関する授業を年間で各30時間程度、新たに導入した。持田氏は「ドラッグストアも調剤薬局も、サプリメントや健康食品に加え、介護用品を扱うところが多い。薬だけではなく、総合的にアドバイスができるようにした」と説明する。

同校では入学者に、社会人や大卒者が増えている。コンビニエンスストアなど一般用医薬品の販売チャネルが広がってきたことや、社会情勢の大きな変化がその背景にあると見られる。持田氏は「何もかもが多様化している。これらの変化に対応した人材を育成していかなければならない」と語る。今後も、医薬品を中心に幅広い知識を持つ、より実践的な人材の育成を目指していく方針だ。

東京医薬専門学校 薬業科

http://www.tcm.ac.jp/gakka/yakugyo2/index.html