慶應義塾大学薬学部の望月真弓教授ら厚生労働省研究班が実施した調査で、日本病院薬剤師会会員476施設のうち、66%に当たる316施設が、製品として入手できない医薬品を、院内製剤として調整・使用していることが分かった。また、国内販売製品の適応外使用は397施設だった。また、適応外使用の情報提供に関する社内規定や条件が、半数程度の製薬企業で不明確なことも浮き彫りになった。

研究班は、昨年初めに薬剤部、医師、製薬企業を対象に、適応外使用の実態を調べた。その結果、国内未開発の医薬品、治験中の医薬品、承認申請中の医薬品については、使用が60~80施設程度で、回答施設の2割に満たなかった。

情報の入手方法は、薬剤部、医師ともに半数以上が自分自身で文献や書籍を検索していた。薬剤部の場合には、製薬企業のMRや学術部に問い合わせたり、他の薬剤師や他院の薬剤部から入手することも多い。

適応外使用の院内規制は、薬剤部の回答では「あり」「なし」が半々だったが、病院医師は「分からない」が45%を占め、「あり」が18%、「なし」が36%だった。

薬剤部に院内委員会への申請条件を聞いたところ、多くの施設が根拠論文と使用計画書の添付を求めていた。

製薬企業が医療従事者へ適応外使用の情報提供する際の社内規定は、対象となった56社のちょうど半分の28社が「自部門にも、自社にもない」と回答した。規定がある企業のうち14社は自社や自部門で独自に策定しており、日本製薬工業協会のプロモーションコードに準拠しているのは21社だった。

情報提供の条件も、半数の27社が「特に条件はない」とした。条件がある企業では、「必ずMR等が直接持参して説明・提供する」が18社、「適応外使用であることを伝えた上で、提供する」が12社だった。

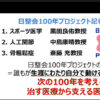

非プロモーションとして情報提供する場合の判断基準については、「学術論文、学会発表等でのエビデンスがある」45社、「医療従事者が適応外を認識」41社、「公的機関のガイドライン等がある」37社、「公知の情報」35社となっている。

情報提供の媒体は、「学術論文や学会抄録」が49社と最も多かったが、「口頭のみ」も23社あった。