新たな薬学教育モデル・コアカリキュラムに則した実務実習のあり方に関する検討が文部科学省で進んでいる。

新コアカリでは、これまで別枠で作成されていた実務実習のコアカリを七つの学習領域の大項目「F:薬学臨床」として一本化し、座学と実習の連続性を持たせるよう見直しており、より充実した実習を円滑に行う体制を整えるため、文科省は「薬学実務実習に関する連絡会議」を設置し、議論を重ねている。

14日には、文科省が同会議に「薬学実務実習に関するガイドライン」案を提示。「実習施設に丸投げしている」との声が上がっていた大学側に対して積極的な実習への関与を求めると共に、病院と薬局で行われる実習に連続性を持たせるため、実習の枠組みを現行の3期制から4期制に変更し、最大3期までエントリーして割り振る方向性を示した。

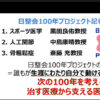

しかし、こうした6年制教育の質を向上させるための関係者の努力が無駄になってしまいそうな問題も横たわっている。薬剤師の供給過剰問題だ。薬学部の乱立によって学生が増え、輩出される薬剤師数が増えた結果、飽和状態になることが懸念されている。

2035年度までの薬剤師需給に関するシミュレーションを行った厚生労働省の研究班は、「薬剤師の過不足が直ちに問題になるとは考えにくい」としながらも、「10年単位で考えると、今後薬剤師が過剰になるとの予測を否定できるものではない」との総括研究報告書を昨年7月にまとめている。

6年制への移行の影響で、10年と11年の2年間、薬学部の新卒者が出なかったため、売り手市場状態が続いているが、いずれ薬剤師不足は解消される。その後も毎年7000~8000人の国試合格者があれば、過剰時代はそう遠くない時期に訪れるかもしれない。

学生の質低下の問題も深刻だ。薬学部を作り過ぎたことにより、一部の大学が学生を確保する目的で国試に合格するだけの資質を持たない学生を面接のみで入学させるケースが増えてしまった。

学生には、不足している知識を補うための補習と国試合格のための教育が行われ、研究を行う機会がなくなり、問題解決能力が失われていく。その結果、輩出される薬剤師のレベルが低下することが懸念されている。実習施設側からは、「実習を受ける能力のない学生もいる」との声も聞かれる。

供給過剰と質低下の問題解決には、思い切った策が必要だ。例えば、大学側が定員を30~50%削減し、一定レベルの学生だけを入学させるようにしてみるのはどうか。学生の質が上がり、国試の合格だけを目的とした詰め込み勉強をする必要がなくなれば、研究をする余裕が生まれ、問題解決能力が備わる。その結果、輩出される薬剤師のレベルも上がるという正のスパイラルが回っていかないだろうか。

定員削減問題をめぐっては、国の規制緩和によって新設の薬学部が乱立したとして、大学関係者から文科省や厚労省が対策を講じるべきとの主張が繰り返されてきたが、薬学部の新設を容認した自分たちにも当事者意識が必要だ。事態は予想以上に早く進むことがある。大学関係者の奮起に期待したい。