(b)物流面での安心の確保-GDP(Good Distribution Practice)機能の整備-

現在、日本における医薬品の物流品質は、医薬品卸としては日本医薬品卸売業連合会の自主規範である「JGSP」がベースとなっているが、2014年7月のPIC/S-GDP加盟を契機としたグローバル水準の品質管理基準が浸透すると考えられ、医薬品卸はさらなる物流機能の整備が求められる。

特に、後発医薬品数量シェア80%時代を見据えた後発医薬品流通においては、後発医薬品の専門販社がその機能を十分に果たすためには多くの超えるべきハードルがあると考えられる。そこで、医薬品卸が主体としてリーダーシップをとり、医薬品物流に関するガイドライン(GDP:Good Distribution Practice)を整備することを提言したい。

GDPの整備を進めることで、医療者や患者が持つ安定供給や、商品回収時の対応などに対する不安を払拭できるよう努めるべきである。

GDPにおいては、医薬品が「生命関連商品」という特性があることを踏まえ、温度管理などの流通工程における品質管理や衛生管理、災害時を含めたリスクマネジメント、商品回収や返品時の対応、偽薬の混入防止を含めたトレーサビリティなど、多岐にわたる項目への対応が必要である。

特に、東日本大震災や熊本地震などの大規模災害時にも医薬品の安定供給を果たせるインフラと各地域の状況を熟知した人的資源を保有する医薬品卸は、その自らの機能を磨くとともに、その社会的インフラとしての役割をさらに訴求していくべきである。

(c)プロモーション面での安心の確保-GPP(Good Promotion Practice)機能の整備-

後発医薬品の基本的価値は薬価の安さであるが、先発医薬品と同一成分である後発医薬品についてMRによるプロモーションは必要なのであろうか。

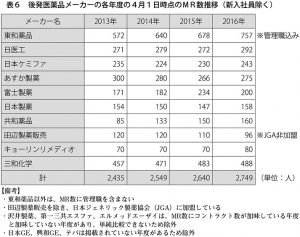

エルゼビア・ジャパン社「MONTHLY ミクス2014・増刊号、2015・増刊号、2016・増刊号」より、比較可能な後発医薬品メーカーのMR数を算出したところ、一部の後発医薬品メーカーでは、MRを増員している実態が明らかとなった(表6参照)

安価な後発医薬品に従来の長期収載品と同様に多数のMRを抱え販促活動を行うことは、後発医薬品の製造原価上昇につながり、社会保障費の適正化という観点からも矛盾した動きだといえる。

なお、後発医薬品が普及しているアメリカの医療費は、2012年で2.8兆ドルであり日本の7倍強の規模であるにも関わらず、MR数は日本の約半数である。

一方、医薬品メーカーMRは医師・薬剤師に対し、適正使用情報の提供や副作用情報の収集、商品回収時の対応などを行っていたが、後発医薬品数量シェア80%時代においては、先発医薬品メーカーではなく、後発医薬品メーカーがその役割を果たさなければならないという課題がある。しかし、先発医薬品メーカーと医療関係者との面会であっても、十分な時間が得られない現状からみても多忙な医師・薬剤師が個別の後発医薬品メーカーのために貴重な時間を割くことは医療機関にとっても大きな負担となる。

そこで、医薬品卸が後発医薬品の情報提供や副作用情報収集等のプロモーション機能を強化すべきである。現状として、医薬品流通におけるプロモーションにおいてもガイドラインは存在しない。医薬品卸が主体となって、医薬品プロモーションに関するガイドライン、いわばGPP(Good Promotion Practice)機能を整備することで、後発医薬品メーカーは安心してプロモーション業務を医薬品卸に委託するようになるだろう。

特に今後の後発医薬品においては、生活習慣病や感染症などのいわゆるプライマリー領域の製品だけでなく、オンコロジーなどのより正確でタイムリーな情報提供および情報収集が必要な領域の製品の増加が予測され、医薬品卸は各エリアに密着し、長期的に製品使用のフォローができるMS機能の可能性に着目すべきである。例えば、後発医薬品メーカーのMR機能をMSが代行するモデルは、医療経済的にも大きく貢献できると考えられる。

[2]メーカーへの提言

(1)医薬品卸MSの情報提供機能、副作用情報収集業務の活用

上記のように、医薬品卸が後発医薬品のプロモーション業務を担うことができれば、後発医薬品メーカーは自社でMRを保有するのではなく、医薬品卸に委託すべきである。社会保障財源の観点からも、医薬品卸に適正なフィーを払ってMR機能を代替させる方が効率的であり、後発医薬品の情報提供・副作用情報収集・販促活動については医薬品卸のMSを活用するべきである。

なお、フィーについてはMR業務の代行をすることで後発医薬品メーカーのMR人件費削減に寄与するため、従来型のプロモーション施策に支払っていた単価ではなく、MR人件費額分を多少上乗せした単価設定にすることが望ましい。

(2)合理的な包装パッケージの開発

メーカーは調剤薬局における調剤業務効率化のために、合理的な包装パッケージを検討するべきである。

たとえば、ある調剤薬局チェーンでの1カ月分の処方箋を分析したところ、内服薬の約60%は処方日数が7の倍数となっていた。これは患者に対して1週間単位で処方されていることを意味する(表7参照)

しかしながら、処方日数が7の倍数となっている内服薬の包装数を分析してみると、その65%は100錠包装や500錠包装などであり、28錠包装など7の倍数である包装は35%に過ぎないのが現状である(表8参照)

つまり、多くの調剤薬局においては10錠1シートというPTPを、7の倍数で処方するためにハサミで切るという作業をしており、これが患者の待ち時間の増加だけではなく、錠数誤りといった調剤過誤の原因になっているのである。

そのため、14錠包装や28錠包装といった、薬剤師が箱を開けなくてもそのまま患者に渡す、いわゆる箱出し調剤に対応可能な包装パッケージの開発を求めたい。既にC型肝炎薬のソバルディ、ハーボニーにおいては、調剤時に中の乾燥剤を取り除く手間はあるが、実質的には箱出しと同じである。箱出し調剤が定着すれば、調剤薬局における調剤業務は各段に効率化されるだろう。

患者の待ち時間を増加させる要因として、一包化調剤も挙げられる。ある調剤薬局チェーンで1カ月間の処方箋を調査したところ、処方箋枚数ベースでは3.67%、行数ベースでは9.29%で一包化がされていた。ここで、一包化がない場合の待ち時間が平均10.7分であったのに対し、一包化がある場合は14.2分と、30%以上待ち時間が増加していた。そういった意味で一包化調剤は高齢者の飲み間違いや飲み忘れを防止する意味で大変有効な作業であり、それに対する技術料を算定することができる反面、調剤薬局の調剤業務を増加させる要因となっているといえるだろう。

これを包装パッケージの観点から分析すると、現時点の内服薬9,834品目のうち、バラ包装が用意されているのは約33%の3,282品目(YJコードベース)にとどまっている。そのため一包化をする場合は調剤室内でPTPシートから薬剤を1錠ずつ取り出す作業が必要となり、これが調剤時間増加の一要因として考えられる。

安価な後発医薬品に先発医薬品と同じコストを投入するということは、医薬品流通における問題と同様に調剤薬局経営にも売上・利益・コストの関係のバランスを大きく阻害することとなる。

アメリカにおける後発医薬品数量シェアは、2016年5月のデータで92%に達したと言われている。このような後発医薬品拡大は、調剤薬局における自動化、特に調剤ロボット(計数調剤を主に行い、リアルタイムの品目別在庫管理、さらには発注点を決めておけば発注指示を出したり、能力的にはオンライン発注までを可能にしている)の急速な技術革新と導入拡大が起きている。

これらの調剤ロボットは、平均的に調剤薬局調剤業務(計数調剤)の60~70%をカバーする能力を持っているが、この調剤ロボットに欠かせないのが「バラ包装」である。バラ包装ボトルからロボットのカセットへの医薬品投入はバーコード照合で担保されている。

医薬品卸、調剤薬局の後発医薬品選択基準の一つに包装形態が加わることもあり得るのではないだろうか。