東京薬科大学薬学部・薬学実務実習教育センターで講師を務める影山美穂さんは、「多くの選択肢があるのは薬学生皆さんの大きな強み。自分の意思で選び、進んでください」と語る。その言葉は影山さんの歩みに重なる。病院薬剤師からキャリアを始め、糖尿病専門の薬剤師として患者さんの指導に充実感を持ちながら、さらなるスキルアップの必要性を感じて大学院生に。4月、より多くの人に役立つエビデンスをもって臨床課題を解決したいと、ビッグデータを活用した疫学研究・統計解析を極めるため博士後期課程に進んだ。大学院生と教育者の二足の草鞋を履き、自らの可能性を貪欲に広げている。

大学院生と教育者、二足の草鞋

影山さんの可能性をさらに広げる出来事は、5月に日本糖尿病学会年次学術集会「第9回医療スタッフ優秀演題賞」を受賞したこと。医療スタッフの臨床に関する研究を対象に、3次にわたる審査を経て選ばれる賞で、受賞者5人のうち薬剤師は影山さんただ1人だ。

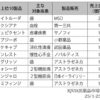

テーマは「大規模レセプトデータを活用した2型糖尿病患者における入院加療が必要な低血糖発症リスクの検討」で、糖尿病の治療法が大きく変わったここ10数年の低血糖による入院率の推移をメディカル・データ・ビジョンの診療データベース(DB)を活用して分析した。

この研究は、影山さんが病院薬剤師だった2000年前半当時の糖尿病治療とも関係する。当時は、血糖を正常値に近づけることが第一。そのためインスリン導入や教育入院が多く、薬剤師もそれに向けて指導し、血糖値をとにかく下げることに力を入れた。

一変したのが08年に発表された大規模臨床研究「ACCORDスタディ」だ。目標HbA1c値6.0%未満の強化療法で死亡率が上昇し、心血管イベントの抑制効果もないと、厳格な血糖値管理に強い疑問が呈された。

影山さんは「今回の研究の根幹にはACCORDスタディの衝撃がある」と語る。09年以降、糖尿病には新薬が登場し、治療法も大きく変化した。13年には日本糖尿病学会が血糖管理目標値をHbA1c7%未満とする「熊本宣言」が出され、17年には同学会の高齢者糖尿病診療ガイドラインの改訂があった。

下段中央が影山さん。その後方に現在の大学院指導教員の堀井講師。今の大学院進学のきっかけに

重症低血糖を防ぐ環境は整ったが、その実態を示すデータは十分ではなかった。そこで現在所属する武蔵野大学大学院博士後期課程(薬科学専攻)で、三原潔教授、堀井剛史講師の指導のもと診療DBを用いて分析。糖尿病患者の低血糖での入院率が漸減傾向にあることをデータで裏付けたのが今回の受賞研究だ。入院を要する低血糖の約6割は75歳以上の後期高齢者で、救急搬送による入院が多かった。高齢者の糖尿病患者は増えているが、75歳以上の低血糖発症割合は横ばいから減少傾向にあり、低血糖リスクの低下が示唆された。

ただ、「減ったから良かった、で終わらせてはいけない」と影山さんは指摘する。

「傾向は見えたが、なぜこの結果になったのか。因果関係はどうか。さらなる研究が必要だ。大学教員として実習業務が落ち着いている時には東京薬科大学附属薬局で薬剤師業務にも当たっている。現場では多くの薬剤師が低血糖予防指導とフォローアップを熱心に行っており、その取り組みを実感している。予防活動の成果は見えにくいが、学会や医療従事者の日頃の活動の結果を今回、データとして可視化できたのは大きな意義があり、今後も取り組んでいきたい」

多職種から学んだ臨床の実際

研究でより多くの人に役立つエビデンスを追求しつつも、影山さんの言葉には、自身の薬剤師経験、将来の薬剤師となる東京薬科大の学生の姿、一人ひとりの患者への思いがにじむ。

それは影山さんの病院薬剤師時代に由来する。「病院で一生この仕事をするものだと思っていた」と言うほど専門性を高め、充実した時間を過ごした。

東北薬科大学(現東北医科薬科大学)薬学部を卒業後、00年に地元の福島県郡山市にある太田綜合病院附属太田西ノ内病院薬剤部に就職する。同院を選んだのは「2週間の病院実習が全て新鮮で楽しかった」から。

調剤や製剤、輸液の払い出し、病棟業務。心電図モニターが変化していく様を目の当たりにし、「臨床をとても身近に感じ、仕事の幅の広さと重要さを実感した」。多くを学びながら患者のために働けることを具体的にイメージできた。

影山さんは、ここで道を切り開いていく。同院で体系だった教育をしていたのが糖尿病チーム。専門医、看護師、運動療法士、管理栄養士、臨床検査技師、臨床心理士、そこに薬剤師も加わるチーム医療が当時から実践されていた。

外来患者にインスリン導入や導入後フォローなどを指導する係に、自ら手を挙げた。5年後には日本糖尿病療養指導士を取得する。

当時の薬学部は4年制で臨床教育が十分ではなかったため、病棟業務は手探り。病棟業務に必要な知識、カルテの読み方、患者との接し方など多くのことを看護師や医師に教えてもらった。学会でのポスター発表の機会も得た。「学会前に、全職種が集まり発表練習をして、医師からも指導していただいた」と、楽しそうに振り返る。

糖尿病センター長の回診にも同行した。指導医から研修医への指導内容は学びの宝庫。知らないことがあれば必死にメモを取った。インターネット情報が乏しい時代で、疑問の解決は医師への質問、文献・学会・研修会が頼りだった。

院内カンファレンスにも出席した。患者の病態に応じた治療方針の立て方、各職種の関わり方を学んだ。患者自身が抱える糖尿病のスティグマに気付く機会にもなった。患者の心情に寄り添い、意思決定を支える薬剤師のあり方を強く意識させられた。糖尿病治療におけるチーム医療の重要性から医師は、多職種の教育に非常に熱心だった。その影響を強く受けた影山さんは、学ぶ必要性を感じ、当時、週1回程度行われていた地域の医療系研修会にほぼ全て出席したという。

そして、次第に「もっとスキルアップしたい」との思いを強めていく。働き始めて7年くらいの頃だ。

その中で実際、同院から薬系大学の教員に転職する上司がいた。影山さんは「そういうキャリアもあるのかと思った。大学院で一から学び直すのも良さそうだ」と考え始めた。ただ着実にキャリアを重ねてきており、仕事を辞めることに不安があった。

チャンスをつかむ勇気持って

そこに新潟薬科大学薬学部臨床薬学研究室での実務家教員(助手)の仕事が紹介された。08年に同大に移り、働きながら、同大大学院応用生命科学研究科(修士課程)の大学院生として学ぶ機会を得た。

影山さんは教員として4年生の事前実務実習、大学内での実務教育に携わった。今の東京薬科大での業務につながる。事前実務実習は、薬学生が4年生までに学んだことを実務に結びつける思考を学ぶ。臨床現場に行く前に、調剤や患者接遇などを模擬的に経験し、患者の視点を含めて学ぶ機会になる。

しかし、当時担当したのは薬学部が4年制から6年制に移行した第1期。実務教育のモデルがなかった。「実習プログラムの組み立て方は、教員の方に一から教えていただき、皆で作り上げた。試行錯誤の連続だったが、大きなやりがいを感じていた」と振り返る。

そして13年、東京薬科大に移る。事前実務実習のほか、講義、卒論指導など月曜から金曜まで講師として働き、大学院生になってからは週末に院生として課題に取り組む。

2013年モルディブにて。ジンベエザメと2ショット

影山さんに今の薬学生の印象について聞いた。「将来を見据えて、よく考えているという印象。計画を持つことは大切。でも、計画通りにいかないこともあるし、実際、人生、うまくいかないことの方が多い。そういう時こそチャンスと思って、行動する勇気も必要かもしれません」。その上で、こうメッセージを送る。

「多くの選択肢があるのは薬学生の皆さんにとって大きな強み。自分の意思で選び、進んでほしい。その結果に責任を持つことが、自分自身を成長させてくれると思う。学問だけでなく、様々な面で大変なことも多いと思うが、仲間と共に乗り越えていってほしい。周囲の人を大切にすること、学び続ける姿勢は忘れないでほしい」

進取の精神と仲間との助け合いで、道を切り開いてきた影山さんならではの言葉である。