薬局業界は量的拡大から質的拡大への転換期に入っている。2024年度の調剤医療費(電算処理分)は前年度比1.6%増の8兆4008億円と過去最高を更新したが、処方箋枚数は微増にとどまった。処方箋発行に対する受取率(分業率)は82%を突破し、処方箋調剤の市場拡大は踊り場を迎えそうだ。労働集約的な薬局ビジネスは医療DXによって大きく転換し、業務効率化・新事業への参入が一気に進むと予想される。一方、薬局業界を牽引してきた日本調剤が投資ファンドのアドバンテッジに1178億円で買収されるなど、業界再編の動きも今後加速すると見られる。

患者のための薬局ビジョン策定から10年が経過し、薬局薬剤師の仕事は調剤など対物中心業務から、患者への指導・フォローアップなど対人業務にシフトすることがより一層求められている。診療報酬を議論する中央社会保険医療協議会では6万3000軒に迫る薬局数や、19万人を超えた薬局薬剤師数が供給過多の状況にあると指摘された。特に都市部の医療機関近隣にある門前薬局は、薬局機能よりも立地で選ばれ利用されるケースが多いと問題視されている。

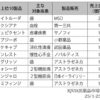

調剤業務のロボット化や一部外部委託が進むと、処方箋調剤に依存した薬局のビジネスモデルでの成長が難しくなる。薬局業界の勢力図も変化しており、今年発表されたM&Aではアドバンテッジが日本調剤を、アインホールディングスがクラフトを買収し、衝撃を与えた。

デジタル技術を用いた医療DXが台頭し、薬局がオンラインで患者を集客する新手法も展開されている。大手調剤薬局は医療DXの事業戦略を模索し、プラットフォーマーのアマゾンとも手を結ぶ。患者がスマートフォンからオンラインで受診し、服薬指導を受ける動きがどこまで普及するかがカギとなりそうだ。22年には薬剤師が薬局外からオンライン服薬指導を実施することが可能になり、オンラインによるサービス提供が新機軸として地域住民に受け入れられる日は近いのかもしれない。

こうした動きを見ていると大手優位の業界と見られがちだが、処方箋ベースのシェア占有率は薬局業界の売上高上位企業でもさほど高くはなく、個人経営の薬局にもチャンスがある。調剤大手がオンラインや立地の空中戦で患者獲得を目指す一方、個人経営薬局は地域密着型サービスを提供して患者から信頼を得る地上戦を得意とする。

成長のカギを握るのは非処方箋調剤ビジネスの拡大だろう。今後、医療用医薬品からOTC医薬品へのスイッチ化が進むことが予想され、地域住民一人ひとりに個別化した健康サポートを提供できれば薬局としての生き残りは十分可能だ。

それ以外でも在宅医療や来年度から解禁となる治験薬交付、動物医療領域でのサービスなど新たな市場獲得の機会は用意されている。薬学生には固定観念を捨て、柔軟な発想でどんな薬剤師になりたいのか、地域住民が必要とする薬剤師サービスは何なのかを考え、進路を選択してもらいたい。