日本薬学生連盟広報部は、現在ドイツのテュービンゲン大学にて核酸創薬の研究に力を注ぐ一方で、「薬と社会健康科学研究所―IPhaS―」を設立し、ヘルスケア課題の解決に向けた活動にも邁進する研究者、秤谷隼世さんにお話をうかがいました。塚本有咲(大阪医科薬科大学薬学部4年生)、浅井理沙(高崎健康福祉大学薬学部4年生)、庄司春菜(東京薬科大学薬学部3年生)が聞き手となり、研究分野を定めた経緯や、進路を選択した際の考えについて語っていただきました。皆さんの新たな知見を広げるきっかけになれば幸いです(執筆:塚本)

創薬のため4年制選択

――そもそも研究をしたいと思うようになったのはいつ頃ですか。

高校生の時です。文理選択で理系に進んですぐに、「薬を創りたい!」と決めました。この国が世界でプレゼンスを発揮するためには、より知的産業を盛り上げて価値を創っていかなければいけないという使命感がありました。

何より、自分が死んだ後もずっと、薬は人の命を救い続けるという点も魅力に感じ、研究者を志しました。

――秤谷さんは4年制の慶應義塾大学薬学部薬科学科に進学されましたが、薬剤師免許を取得できないという点で、4年制薬学部への進学に迷いはありませんでしたか。

周囲からは「資格を取った方がいいのでは?」と6年制課程への進学を勧められることが多かったです。しかし、薬剤師をやりたいと思って薬学部を目指したわけではなく、軸には薬を創りたいという目的があったので、自分の考えを貫いて4年制への進学を選びました。

創薬ができるという意味では、理学部などの化学系の学部も視野に入れており、いくつか受験もしました。

――秤谷さんは慶應義塾大学卒業後、京都大学大学院医学研究科に進まれましたが、学部時代に就職活動は行いましたか。また大学院進学を選んだ理由を教えてください。

学部時代に就職活動は全くしませんでした。というのも、大学院に進み博士号を取ることを決めていたからです。高校生の時に自分で調べた中では、薬を創った研究者で博士号を持っていない方は1人もいませんでした。

本格的に大学院進学を決めたのは学部2年生の頃です。薬はどこで創れるのかを知りたくて、製薬業界の産業構造を調べました。すると意外なことに、製薬企業では創薬が難しくなるのではないかと思い至りました。

今も製薬企業は、独自で創薬研究を行っているものの、自社発の医薬品開発に向けた研究開発投資が下火になっていく風潮を感じました。というのも、開発コストがますます高騰していく中で、製薬企業のビジネス手法は次第に、アカデミア発のバイオベンチャーが創った薬の種となる化合物を買い取るといった動きを見せていたからです。製薬企業は、その買い取ったシーズを治験の中盤くらいから引き継いで、開発段階から進めます。

私がやりたかったのは途中から進める開発ではなく、ゼロから医薬品を創ることでした。こうした理由から、製薬企業ではなく、アカデミアしかないと思いました。

――アカデミア以外の道に進むことを考えたことはありましたか。

大学院修士課程2年目の頃に少し考えが変わり、薬学だけでなくITや人材、サービス系なども含め、様々な業界でインターンシップや就職活動を行いました。

アカデミアにしばらくは残ると決めたことがきっかけです。「アカデミアに閉じ籠る前に、民間企業などの業界も一応見ておこう、すごく面白かったら万に一つそっちの道に行ってもいいかな」と思って就職活動をしました。

――実際に就職活動をしてみてどう感じましたか。

就職活動の経験は自分にとって自信になりました。大学時代にビジネスコンテストに出場したり、日本薬学生連盟等の学生団体の運営を行ったりもしていたのですが、企業で行っていることは、本質的にはそうした活動とあまり変わらないなと感じました。

ただし、企業や部署によるとは思いますが、たとえ中長期インターンでも、学生には会社の深いところや本当の仕事までは見せてもらえないこともあったとは思います。

核酸創薬の可能性に着目‐超希少疾患対象に研究挑戦

――それでは、大学院の博士課程を修了してから現在に至るまで、アカデミアの業界にて秤谷さんが行っている研究分野について教えてください。

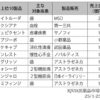

現在は核酸創薬の研究をしています。日本で承認されている核酸医薬はsiRNA・アンチセンス核酸・mRNAの3種類だけですが、それ以外の機序で作用するような核酸医薬がないかを考えています。その一つとして注目しているのが、「RNA編集」という技術です。

実際、RNA編集を機序とした医薬品候補化合物が、現在臨床試験段階にあります。上記3種の核酸医薬では治せないような疾病に対するもので、近々医薬品として承認されるのではないかと期待しています。

――研究分野はどのように決めていきましたか。

学生のころからずっと薬を創りたいと思っていて、何の薬を創るか、ありとあらゆる薬のモダリティを調べ続けていました。世に出ていないけど薬になりそうなものはどこにあるのかを探しており、私が創薬研究する際のテーマの選定基準の一つが、「30年後の未来に医薬品になりそうなもの」です。

生命機能を維持する重要な要素には、低分子・蛋白・核酸の大きく分けて三つがあると思います。私は学部の卒業研究で低分子をメインで扱いました。当時バイオ医薬品が盛んだったこともあり、大学院では低分子以外の分野の研究にも挑戦しようと思い、蛋白質も扱いました。一方、抗体医薬品が当時ブームであったものの、研究者として今から参入していては時代遅れになると感じました。そこで、日本で承認されている核酸医薬品がまだ2、3品目程度しかなかったことに注目し、今後の可能性を感じた核酸の研究を行うことに決めました。

――他にも核酸に着目した理由はありますか。

アカデミアで研究をするのならば、製薬企業では絶対に創らない、または創れない医薬品の創薬に挑もうと思いました。例えば、対象患者1人のための治療薬です。営利企業である製薬企業は採算が取れないので、残念ながら今の時代では、超希少疾患に対する医薬品の開発は基本的には行っていません。

ところが、米国では既にそのような事例が存在します。もう6年も前ですが、ハーバード大学でたった1人の女の子の病気の治療のために、「ミラセン」という核酸医薬がアメリカ食品医薬品局(FDA)から特別に認可を受けました。患者1人または数人の疾患のためであっても、医薬品が患者さんに届くような世になってきているのは本当にすごいことだと思います。

患者さんへのベネフィットの科学的根拠をどう正当化するかなど、課題も山積みではありますが、未来の創薬はそのような流れになっていくのではないかと考えています。これが、私が超希少疾患を対象とした医薬品開発の研究に挑戦する理由の一つです。

社会薬学的な視点が重要‐地域の薬局から研究展開を

――薬学部全体で見ると、卒業後に薬剤師として臨床分野に進む学生が多数を占めていると思います。そういった学生たちに伝えたいことはありますか。

「たった1人のための医薬品」について考えると、これを世に届けるためには、研究室内で試験管を振ったりするだけではとても達成できないことが分かります。例えば、承認の話は薬事行政に関わりますし、その費用を保険で賄うべきかという話は社会制度の問題です。

このような観点で医薬品を見つめてみると、研究開発を経てようやく世の中に出た様々な医薬品も、社会と密接に関連していることに気がつくと思います。例えばオーバードーズでは、せっかく世に出た医薬品が正しく使われていないことが社会課題となっています。

このような経緯もあって、私は本業の創薬研究とは独立して、種々の社会薬学課題を扱うアカデミック団体「薬と社会健康科学研究所―IPhaS―」を立ち上げました。

人間が薬をどう使うかは、私たちが携わっている基礎研究でどうにかできることではなく、むしろ現場で活躍する薬剤師の方々が、患者さんと接していく中で伝えていくことが欠かせないと考えます。薬の適正使用を広めて、社会のシステムとしてどう確立していくのかという社会薬学的な視点を、ぜひ6年制出身の方々に身につけていただきたいです。

――臨床分野において、研究とはどのように結びつけられると考えますか。

例えばクリニックなどの町医者は、研究員を雇ってまで研究を行っているところもある一方で、地域薬局の方々の研究はそこまで盛んではない印象があります。研究熱心な薬局もあり素晴らしいと思いますが、学会発表などでとどまってしまって論文発表までいかないケースが多いと思います。私はむしろ、地域の薬局でこそ研究を展開し、世界へ発信すべきだと考えます。

薬局は既に地域の一部ですので、そこにしか集まらないデータや声があると思います。それらはとても貴重です。薬局だからこそできる研究を行って、日本の薬局のデータをアカデミックに発信することに価値があると思います。

臨床現場でそういった研究を行うためにも、学生時代に研究に力を入れて取り組むことが、きっと役立つと感じます。

――最後に、薬学生の皆さんへエールをお願いします。

草の根的に愚直に目の前のことに取り組む現場感覚、そして大きな志を大事にしてください。その上で、学生の間でしか経験できないことをたくさんしておくのがいいと思います。私が行動する際の指針は、今しかできないことをやる、人に言えないことは決してやらない、自身の心の声を聞く、の三つです。

もし研究をしてみたい、社会薬学に興味があるという方がいらっしゃいましたら、私たちの「薬と社会健康科学研究所―IPhaS―」もぜひ覗いてみてください。

皆さんが社会に出て、一緒に仕事をできる日が来るのを楽しみにしております。