2011年3月11日に発生した東日本大震災からまもなく7年が経過しようとしている。地震に伴う津波などで東北エリアを中心に2万1000人以上の犠牲者を出す未曾有の被害をもたらした。また、津波による原子力発電所事故による放射能汚染の影響で、今なお帰宅困難区域もあり、完全復興にはまだまだ時間を要することになるのだろう。

一方で、東日本大震災の発生以降も日本各地での地震活動は活発で、この7年間にも16年4月の熊本地震など大きな被害をもたらす震災が発生。今後、いつどこで発災するかしれない大規模自然災害への備えは常に必要になる。

そうした中で、東日本大震災時に、水道や電気などのライフラインが寸断されたことで、被災地での医薬品調剤業務に支障を来した経験をもとに、宮城県薬剤師会が考案・導入した移動薬局「モバイルファーマシー:MP」の導入が全国的に進んでいる。宮城県薬が12年に最初のMPを整備。それに続く形で、大分、広島、和歌山の各県薬剤師会がMPを導入する。熊本地震の救護所などの現場では実際に3台のMPが現地の救護所に赴き、災害時の処方箋調剤のほか、OTC薬をはじめ医療衛生用品など供給のためのベースとして活動し、注目を集めた。

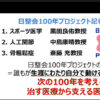

その後も、キャンピングカーを改造した同様の車両が鳥取県薬、千葉県の八千代市薬で配備。さらに今年度に岐阜薬科大学、三重県薬と鈴鹿医療科学大学、静岡県薬などで同様の車両を導入。また、熊本県薬も今月中に6トン車を改造し独自に考案したMP車両を配備する予定のようだ。これにより、今年度末には、災害時に活用できる移動薬局としての機能を持たせた車両は全国で10台となる。

このほか、兵庫県薬剤師会は昨年7月に、地元企業のシスメックスなどと災害時における医薬品供給車両の運用を目的とした協定書を締結。災害発生時にシスメックスが保有するデモ用の4トン車1台を兵庫県薬に無償で貸し出す形をとっている。

宮城県薬が考案したキャンピングカーを改造したMP車両は、車体や備品などの整備コストも含めて1500万円程度必要となる。このため導入に関して自治体の補助金などを活用するケースが大半となる。兵庫県薬のように協力企業との連携で自ら車両を保有しない形での検討も一考の余地はあるだろう。

また、平時のMP車両の運用も課題となる。現在は、車両を保有する県薬などでは地域の健康イベントでの紹介や地域防災訓練への参加などで活用しているという。また、岐阜薬大や鈴鹿医療科学大などでは、薬学生への臨床薬学、災害医療教育、さらには在宅医療研修に活用していくようだ。

人は自然災害の脅威の前には無力だと言われるが、常日頃から備えをしておくことで発災後の被害を最小限に喰いとめたり、円滑な復旧支援活動を行ったりするための努力は、報われるはずだ。MPの導入が「備えあれば憂いなし」の対応策につながることを期待したい。