2024年度の入学生から適用される薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂が大詰めを迎えている。間もなく正式決定し、23年度は周知期間に充てられる予定だが、既に各大学では改訂コアカリへの対応を急いでいる。

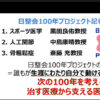

今回の改訂コアカリは、議論の最終盤で基本方針に追加された「臨床薬学」という教育体制の構築が焦点の一つになる。大学初年次から、疾病予防や患者の状況に適した責任ある薬物療法を実践できる薬剤師の養成を目指すことが目的に掲げられている。

各大学のカリキュラムの自由度を高めたことも合わせ、薬剤師を取り巻く環境が大きく変化する中での6年制薬学教育をどう構築していくか、各大学の新たな教育方針が少子化時代の大学経営のあり方をも左右すると言っても過言ではないだろう。

実際、全国の大学薬学部・薬科大学の危機感はかつてなく強いものがある。ある首都圏の薬科大学学長は「今までにない改訂」と受け止める。これは一大学だけではなく、多くの大学が時代の変化を感じ、改訂コアカリを大きな節目と捉えていると感じる。

新型コロナウイルス感染症を契機に、仮想現実(VR)技術を用いた調剤室実習の疑似体験や、仮想空間上のアバターを患者と見立てた患者応対のトレーニングといったデジタルトランスフォーメーション(DX)化が進んだ。感染症対応やデータサイエンス教育など、従来盛り込まれていなかった内容も導入されつつある。この流れは一層加速するはずだ。

また、大きなテーマである臨床教育の実践に向けては、各大学とも医療現場との関係強化に動き出している。特に附属病院を持たない大学薬学部・薬科大学にとって危機感は強く、医療機関との連携も加速している。

より臨床現場と患者に近い臨場感ある場所で、いかに多職種と協働して教育・研究を実践できるかが一つのカギになりそうだ。

改訂コアカリでは臨床薬学という教育体制が柱になるのは確かだが、自由度が高まるカリキュラムに対して、薬学を志す高校生に魅力ある大学と感じてもらう必要がある。いくら教育体制というハコだけ揃えても、未来を担う人材がいなければ教育は成り立たない。

各大学が直面する根本的な課題は18歳人口の減少で、ある意味では高校生の奪い合いが起こる厳しい少子化時代の中での大学間競争となる。それは何も薬学だけではなく、当然、他の医療系学部、理系学部との競争にもなる。

改訂コアカリによる教育を通じて、いかに薬学の魅力を感じてもらえるか。そして、時代に即した教育によって責任ある薬物療法を実践できる薬剤師を社会に輩出し、活躍する薬剤師の姿を見た学生がまた薬学の道を志すというサイクルを回していけるかが重要だ。その重要な岐路に差し掛かっている。