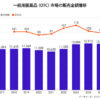

中国から輸入した冷凍食品に農薬が混入していた事件をキッカケとして、食品業界は余震が未だに続いている。これに追い打ちをかけるように、米国のサブプライムローン問題に端を発した景気への不安・不信感が世界的に強まり、近年まれに見る円高が進行している。また、これに先立ち世界の巨大投機マネーがバイオ燃料への期待感から穀物相場を引き上げ、さらに投資の矛先は原油に飛び火、原油高を助長している。世界経済の行方には暗雲が立ち込めている。

一方、日本国内をみると、旧来のような円高メリットの恩恵はどこへやら。景気が停滞を見せ始める中、賃金アップも厳しく、物価のみ上昇気流に乗っている感じだ。

価格上昇が続く穀物の中でも小麦価格上昇は麺類、パン類等、主要な食糧に幅広く影響を与え、いま世界的に「米」に対する投機が高まっているとの報道を聞く。こうした世界経済の状況から、日本では主食の米に対する回帰現象が始まり、さらに食糧防衛の立場からも、国内自給率を高めていく必要性が、改めて認識されつつある。

米というのは、当然ながら水田で作られている。ところが国の何年にもわたる減反政策により、田が潰され、他の農作物への転換が図られてきた。今更、米に戻ろうといっても、一旦荒廃した水田を元に戻すのは並大抵のことではないという。かつての“のどかな田園風景”は、直ぐには戻ってきそうにない。

インフラ整備には大変な手間がかかり、その継続には多くの汗が必要となる。しかし一旦壊してしまえば、その荒廃は早く、復元するのは並大抵でない。これは何も水田に限ったことではない。

今月、埼玉県さいたま市大宮区の自治医科大学付属さいたま医療センターに新棟が完成した。大学病院として、高度医療のさらなる推進を目指している。同センターの病床数は、従来の408床から608床と、約1・5倍に拡大した。常時400人近くの“手術待ち”解消、あるいは800人近い“入院待ち”解消が目的だ。それも地域医療計画で、特別枠として認められた増床だという。

そのため地域医師会等の要請を受け「周産期医療」を新設したほか、救急医療の充実にも十分に配慮。その結果、見た目は1・5倍の増床であっても、センター本来の機能充実に当てられる部分はそれほど多くはない。さらに当初は地域に3施設あった“産科”は、この数年でいずれもその機能を停止。センターには、「周産期医療」に加えて、正常分娩施設としての役割に対する要望も強まっているようだ。

この事例では、首都圏の人口過密地域にもかかわらず、安心して出産できる場が、急激に消えつつある状況を表している。地域医療計画では足りている病床でも、個々のケースでは不足。特別枠として増床せざるを得ない。一方、高度医療を想定して新設した産科及び周産期医療機能だが、現実には地域のインフラ荒廃により、一般産科までも対象に入れざるを得ないというズレが生じている。

今回の診療報酬改定は、特に産科・小児科の疲弊に対する配慮・対応が大きな焦点の一つであったが、いまさら“焼け石に水”との指摘もうなずける。これは、一律的な医療費抑制策の結果とも言えよう。医療に対して、消防・警察のような「インフラ」という視点も必要ではなかろうか。