近年、生成AI(人工知能)技術の急速な進歩と普及によって、多くのホワイトカラー職種が、一時解雇(レイオフ)の対象となっています。2025年5月には、米国の大手IT企業であるマイクロソフトが、AIに合わせた事業モデルへの転換を進めることなどを理由に、約6000人規模の人員削減を発表しました。

国内企業においても、生成AIの普及に関連した業績影響が出始めており、例えば医療情報メディアを運営するGENOVAは、ChatGPT等の生成AIによる競争環境の変化を理由に業績の大幅な下方修正を発表しました。国内の上場企業において、ChatGPTが直接的な要因として挙げられた業績の下方修正は、筆者が知る限り初めての事例です。

生成AIが普及する以前から、科学技術によって代替されてしまうであろうと予測された業界として、翻訳業界を挙げることができます。Google翻訳やDeepL翻訳など、機械翻訳の精度が飛躍的に向上する中で、翻訳市場は縮小すると考えられていたわけです。しかしながら、アリズトン・アドバイザリー&インテリジェンスの市場調査レポートによれば、言語翻訳に関する世界市場は24年の539億ドルから30年には722億ドルまで拡大(年平均成長率4.98%)すると予測されています。

科学技術の進歩によって需要が縮小すると考えられていたにも関わらず、むしろ需要が拡大してしまう現象をジェボンズのパラドックスと呼びます。19世紀の産業革命期に、技術の進歩によって石炭をより効率的に利用することができるようになった一方、より広範な産業で石炭が使われるようになり、石炭の消費量は飛躍的に増加しました。翻訳市場もまた、翻訳というプロセスが日常化することで、その需要が増加しているのです。そして、翻訳というプロセスは生成AI技術がどれだけ進歩しても、最終的には人間による調整が不可欠だといえます。

例えば、「閑さや岩にしみ入る蝉の声」という松尾芭蕉の俳句をDeepLで翻訳させると「The sound of cicadas soaking into the quietness and rocks」と訳されます。日本語に戻すと「蝉の声が静けさに染み込み、岩を濡らす」と訳せるかもしれません。原文とは大きくニュアンスが異なりますよね。

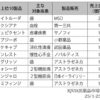

俳句を日本語から英語へ、そして再び日本語へと往復させる翻訳の過程で、言葉の響き、微細な情感、行間に漂う余韻が失われます。この「失われたもの」こそが、人の創造性の核心であろうかと思います。つまり、言い換えられないものが存在するということこそが、人に創造を宿しているのです。むろん、このような創造性を生成AIが厳密に模倣することは困難でしょう。薬剤師もまた、「医薬品情報の翻訳者」という専門性に目を向ける必要があるのかもしれません。