札幌厚生病院院長 狩野吉康氏に聞く

近年、肝疾患治療は有用性の高い新薬の登場と共に著しい発展を遂げてきた。その一方で、強い痒みに悩まされ、QOL低下を余儀なくされる患者も少なくない。こうした中、2015年5月、選択的オピオイドκ受容体作動薬「レミッチ」が、既存治療で効果不十分な慢性肝疾患におけるそう痒症の改善に対する効能を取得し、肝疾患患者のQOL向上にも目が向けられるようになってきた。そこで、慢性肝疾患に伴う痒みの現状や、これまでの痒みに対する治療の課題、レミッチの作用機序や使い方、「治療すべき疾患」として捉えた痒み治療を展開するためのポイントを狩野吉康氏(札幌厚生病院院長)に聞いた。

提供:大日本住友製薬

札幌厚生病院における慢性肝疾患患者の36.9%が痒みを自覚

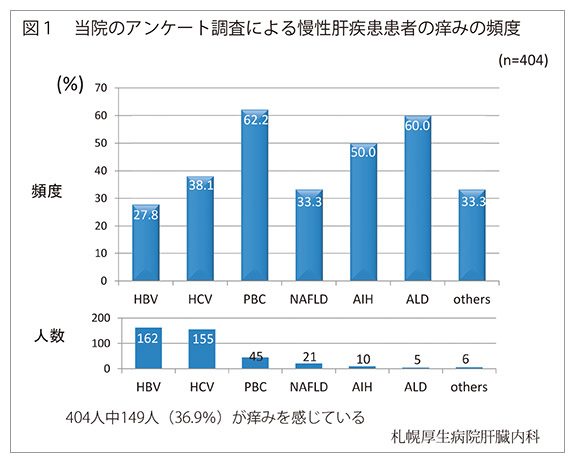

肝疾患患者は、痒みによってQOL低下を余儀なくされるケースが少なくない。札幌厚生病院では、この実態を明らかにするため、404人の慢性肝疾患患者を対象に痒みの現状をアンケート調査したところ、36.9%が痒みを自覚していることが分かった。疾患名別に痒みを訴える患者の割合を見ると、最も頻度が高いのが原発性胆汁性胆管炎(PBC)で62%に上る。さらに、C型肝炎38%、B型肝炎28%と続き、これらの3疾患は痒みを伴う慢性肝疾患患者数においても多数を占める(図1)

今回は5人の患者のみの回答となったが、アルコール性肝炎に伴う痒みも60%にあった。また、自己免疫性肝炎患者では50%、最近増加している非アルコール性脂肪肝炎患者では33%が身体の痒みを訴えている(図1)

これらのアンケート調査結果は、過去に報告されたデータと大きく異なるものではない(文献1)。だが、患者の声を汲み上げるためのアンケート調査で「痒みがある潜在患者が多くいる」という状況が明らかになったことから、「医師に痒みを訴える患者は少ない」と考察される。

慢性肝疾患患者で認められる痒みは、既存治療が奏功しない場合がある。加えて、既存治療が奏功しない患者に対する有効な治療方法がなかったため、医師は患者の話を聞き流し、患者は痒くても言わなかったというのが実情と思われる。

慢性肝疾患での痒み、既存治療での奏功が困難なことも

これまで慢性肝疾患患者が医師に痒みを訴えてきた場合は、保湿剤によるスキンケアに加えて抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬、鎮痒性外用薬、ステロイド外用薬を用いる既存治療が行われてきた。

札幌厚生病院では、既存治療を受けた患者のうち、一部に治療しても効果が得られない症例が見られる。このように痒みに対する既存の治療薬は、慢性肝疾患に伴う痒みに対して効果が十分でない場合がある。

慢性肝疾患に伴う中枢性の痒みに有用

痒みは、その伝達経路から末梢性の痒みと中枢性の痒みに大別される。末梢性の痒みは、「蕁麻疹」や「虫刺され」など一般的に知られているもので、抗ヒスタミン薬等で奏功するものが多い。

一方、中枢性の痒みは、主に慢性肝疾患患者や透析患者に生じ、抗ヒスタミン薬等を投与しても効果が十分でない症例がある。これまで、中枢性の痒みに対する有効な治療方法はなかったが、選択的オピオイドκ受容体作動薬レミッチに慢性肝疾患の痒みが効能追加され、治療選択肢が広がった。

中枢性の痒みには、中枢神経に存在するオピオイドμ受容体とオピオイドκ受容体が関与している。具体的には、オピオイドμ受容体に同受容体作動物質のβ-エンドルフィン等が結合し、μ受容体が活性化することで痒みが惹起される。反対にオピオイドκ受容体を活性化すれば痒みは抑制される。この痒みに対して相反する作用を持つ両者の均衡が崩れてオピオイドμ受容体の活性化が優位になれば全身に強い痒みが生じる。

中枢性の痒みの発症メカニズムを鑑みると、オピオイドμ受容体の活性化を抑制する薬剤が効果的と考えられるが、現在のところ本邦でそう痒症の適応を持つ薬剤はない。

レミッチは、選択的オピオイドκ受容体作動薬であり、世界で初めて既存治療で効果不十分な慢性肝疾患におけるそう痒症に対する適応を取得した。

慢性肝疾患のそう痒症では既存治療で効果不十分な場合に

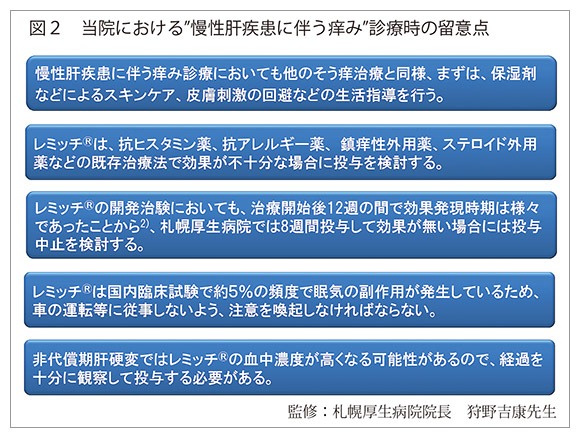

慢性肝疾患に伴う痒み治療も、他のそう痒症治療と同様に、まず、スキンケアや皮膚刺激の回避等の生活指導を行う。次に抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬、鎮痒性外用薬、ステロイド外用薬等の薬剤を投与する。

これらの既存治療で効果が不十分な場合は、レミッチの投与を検討する(図2)。慢性肝疾患に伴う痒みは、既存の薬剤で奏功しない場合がある。札幌厚生病院では肝硬変やPBC患者において、既存の薬剤の効果が不良でレミッチを投与する症例が多く見られる。

PBCは、痒みの原因となる胆汁の流れが悪くなるため、肝硬変まで進行していない肝炎であっても強い痒みを訴える場合があり、レミッチによる痒みのコントロールが期待される。

8週間のレミッチ投与で効果のない場合は中止を検討

その一方で、原因は分かっていないがレミッチの有効性には個人差があることに留意する必要がある。レミッチの開発治験においても、治療開始後12週の間で効果発現時期は様々であったことから(文献2)、札幌厚生病院では8週間投与して効果がない場合には投与中止を検討する(図2)。同剤は、高額な薬剤(1カプセル2.5μg、薬価1346.3円〈16年9月時点〉)であるため、「必要とする患者をしっかりと見極めて、セカンドラインできちんと使用する」概念がとりわけ重要となる。

服薬指導では眠気に注意

レミッチの用法・用量は、「1日1回1カプセル2.5μgを夕食後または就寝前に経口投与する」である。

服薬指導の留意点としては、国内臨床試験で約5%の頻度で眠気の副作用が発生しているため、同剤服用中の車の運転等には注意を喚起しなければならない。

また、レミッチが投与された非代償期肝硬変患者の臨床データも不十分であるため、もしこのような患者に投与する場合は、経過を十分に観察して投与する必要がある。

B型肝炎、C型肝炎、B・C型肝硬変では、有用性の高い薬剤が開発され、慢性肝疾患の治療は著しい発展を遂げてきた。今後はこれらの原疾患と共に、肝疾患患者のQOL向上にも目を向ける必要がある。

中でも慢性肝疾患に伴う中枢性の痒みは、夜も眠れなくなるほどの状態となる場合もあり、慢性肝疾患患者のQOL低下を招く大きな要因の一つになっている。だが、既存治療では奏功しない症例もおり、未だ医療ニーズは満されていない。

こうした中、レミッチの効能追加によって既存治療抵抗性の痒みが治療できるようになったことを契機に、「治療すべき疾患」として捉えた痒み治療の展開が望まれる。

薬剤師らによる患者への痒みの聞き取りもポイントに

積極的な痒み治療を展開するには、「肝疾患に伴って痒みが発症する」ことや、「慢性肝疾患に伴う既存治療で効果不十分な痒みも治療できるようになった」現況を、広く啓発していく必要がある。また、病院や保険薬局の薬剤師、看護師らが医師をフォローする形で、慢性肝疾患患者に「痒みがないか」の聞き取りを行うこともQOL向上のキーポイントになる。

引用

1)厚生労働省,平成24年度 難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業

2)レミッチ承認時評価資料