藤田氏

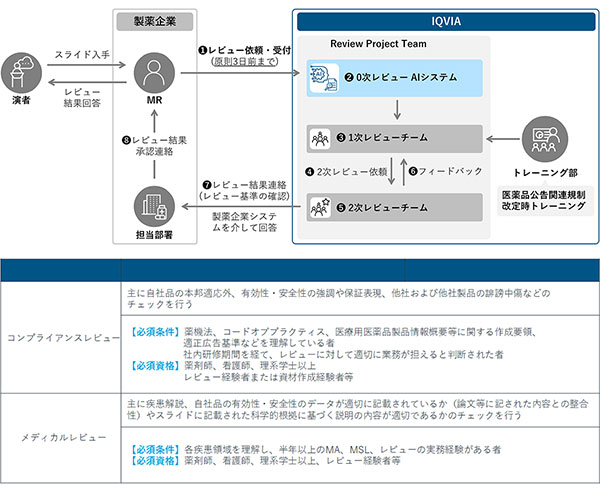

IQVIAジャパングループは、製薬企業等が医療従事者を対象に実施する学術講演会のスライドや医療用医薬品の情報提供として活用するプロモーション資材向けに、AIを活用したレビューサービスを12月から本格稼働した。同社が持つ長年のAIでの実績を基盤に構築した「IQVIA Healthcare-grade AI」をもって自社のエンジニアが開発した技術と、専門性の高いレビュワーを掛け合わせることにより、高精度で効率的なレビューサービスを提供する。自社品の適応外など規制の適合性をチェックするコンプライアンスレビューのみならず、疾患解説や説明の内容(科学的根拠に基づく)の適切性などのチェックを行うメディカルレビューまで依頼に応じて提供できるのが特徴だ。依頼からレビュー回答までの平均期間は2~3営業日(講演日を除く)。演者を務める医療従事者にとって、必要不可欠な講演スライド作成と事前チェックだが、このサービスによって講演会直前まで準備が可能となり納得度の高いレビューが可能になると、同社は強調する。

疾患解説内容迅速チェック‐規制の適合性の確認も

スライド、資材のレビューの必要性でまず挙げられるのが、厚生労働省の「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」が2019年に適用されたこと。「販売情報提供活動の資材等は、使用される前に、予め、販売情報提供活動監督部門による審査を受けること」と明記され、この中には製薬企業主催の講演会における医療従事者の講演スライドも含まれる。

この審査(レビュー)を担うのが、コンプライアンスやメディカルアフェアーズ関連の部門だ。しかし、業務がひっ迫しているとの声が少なくない。その要因は、製薬企業の講演会回数が急増しているためだ。日本製薬工業協会に加盟する企業の講演会等の総数は2020年には年間10万回弱だったが、21年以降は1.5倍に急増している。

その背景には、近年、製薬業界にもデジタルトランスフォーメーション(DX)が到来し、コミュニケーションのチャネル数が増え、コンテンツの量自体が増加傾向にあることがあげられる。新型コロナのパンデミックに伴い、Web面談の普及からWeb講演会が定着したことの影響も大きい。

そのため、そもそも時間がかかるレビュー業務において、業務量が過多になり、社内の担当者間のコンフリクトが起きかねず、レビュー品質の確保、一貫性にも課題が出ている。加えて、時期による業務量の変動も悩みの種だ。

それらの課題からレビューのアウトソーシングサービスの需要がある。気になるのはレビュー品質の確保と一貫性があるかだろう。

そこでIQVIAのレビューサービスでは、生成AI技術を活用し、質のバラツキを抑えられるようにしたのが特徴の一つだ。このシステムを構築するため、生成AIへ膨大な情報・データを学習させ、レビュワーのエキスパートが多角的にチェックポイントを抽出。最適解に導けるよう、自社のプロンプト・エンジニアが仮説検証を何度も繰り返し創り上げた。

実際にレビューする際は、スライドや資材の内容をAIが解析し、チェックポイントにアラートを発する。その対象は文字のみならず、写真や図表も含み、確実な検証と適切な作成を支援する。

その上で、レビューの専門人材によるチェックを行う。レビューの体制は、すでにグローバルで実績のあるIQVIAグループの英ファーマレビューのノウハウを活用している。具体的には、クライアント専属チームを組織し、ダブルチェック体制にて実施する。

この中で同社は、講演スライド事前レビューに伴い講演会で演者を務める医療従事者側の負担軽減にも配慮する。

講演会演者の納得度高く

同サービスを担当するCSMS事業本部の藤田篤メディカルサイエンス事業部長は、こう話す。

「レビューの日程を確保するため主催者のスライド提出期限が前倒しになり、演者の先生方にとって、資料作成の熟考や洗練化の時間が不足するといった負担増に加え、レビューの内容がどこまで正しいのかという意見もある。学会では、そもそもこのレビュープロセスの必要性や妥当性について議論されることもあった。そこで当社としては、高度なサイエンスバックグラウンドを持ち、科学的な意見交換ができる人材をレビュワーに配置する」

レビュワーには、医療分野での資格や教育機関における医学、薬学などの自然科学分野での学位を取得、メディカルライティングやメディカルインフォメーション(MI)、また医療系広告代理店にて製薬企業の資材作成経験者等が在籍している。

本サービスではクライアントの要望に応じて、柔軟な組み合わせが可能だ。コンプライアンスレビューまたはメディカルレビューのいずれかのみ、そのいずれもなど、クライアントの課題に合わせて提供する。

業務開始前には、両者のルールをすり合わせし、パイロット運用を行う。業務開始後も、随時不明点を確認できるよう窓口担当者を設置し、必要に応じて製品研修も実施。それらを経てレビュワーが自立するという運びだ。

藤田氏は、特にメディカルレビューの質の高さをアピールする。「疾患領域の知識をアップデートし、担当製品の知識もしっかり習得した上で、レビューする。先生方とディスカッションできるレベルでのレビュワーを育成しているため、医学・薬学的に納得のできるレビューであり一貫性も含めて対応できる体制を構築しているので、先生方にとっても医学・薬学的に納得のできるレビューができると自信を持っている」とメッセージを送る。