あっという間の1年だった。4月には、10年ぶりのネットプラス改定となった診療報酬と、画期的な仕組みとなる「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」が試行的に導入された新薬価制度がスタートした。また、医師不足などを背景として取り組まれたチーム医療の見直しは、薬剤師の業務拡大のあり方を考えるための、格好の機会となった。薬学教育6年制下で、初の長期実務実習も始まった。製薬業界では、新薬創出等加算の恒久化を目指した対応を進める一方、今年前半には企業の不祥事が明るみに出た。薬業界が試された1年だったともいえる。そこで、恒例の薬業界10大ニュースを選んでみた。

薬価制度改革‐注目の新加算制度が試行、製薬業界は恒久化を目指す

製薬業界が要望していた新薬価制度、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」の試行的導入が4月からスタートした。

新薬創出加算の対象になったのは337成分624品目で、後発品のない先発品の約33%を占めた。これらの品目は、薬価改定を経ても特許期間中の医薬品の薬価が維持される。加算の恩恵を受けた企業には、グラクソ・スミスクラインやファイザーなど、外資が名を連ねた。

新薬創出加算をめぐっては、値上げ問題も発生した。6月の中央社会保険医療協議会で、診療側の西澤寛俊委員(全日本病院協会会長)が、医薬品の納入交渉に当たり、卸業者から対象品目の値上げ要望が出ていることを報告。こうした医療現場からの声を受け、日本製薬工業協会は、会員会社に対し、加算についての説明を自粛するよう要請した。

製薬業界は、新薬創出加算の恒久化を求めている。しかし当時、厚生労働省保険局医療課の薬剤管理官だった磯部総一郎氏が、「未承認薬・適応外薬だけを開発するものではない。新薬を創出するという側面もある」と指摘するように、未承認・適応外薬の開発と、新薬創出のバランスがとれていなければ難しい。

来年から本格化する中央社会保険医療協議会の議論から目が離せない。

診療報酬、10年ぶりのプラス改定‐調剤は後発品や技術料評価

政権交代から初の診療報酬改定が4月に行われた。技術料本体1・55%引き上げ、薬価と材料価格の引き下げを合わせても全体で0・19%の増額で、小幅ではあるものの、10年ぶりのネットプラス改定となった。本体部分の配分は、従来に比べて歯科に厚く、調剤に薄いものとなり、医科については、初めて政治判断によって、入院と外来の財源が割り当てられた中で、中央社会保険医療協議会は点数設定作業を行い、2月12日に改定案を答申した。

調剤報酬改定では、後発医薬品調剤体制加算の要件を厳格化すると共に、含量や剤形が異なる後発品への変更調剤を導入して、後発品調剤を促した。改定作業の大詰め段階で、薬価が先発品より高い後発品を、診療報酬算定上の後発品から除外する事態も発生した。

積極的に評価したのはハイリスク薬の管理で、「特定薬剤管理指導加算」を新設。また、長期投薬の実態に合わせて内服薬調剤料の評価を改善し、一包化薬は加算化した。調剤基本料の通常点数と、特例点数の格差の縮小も図った。

一方、医科診療報酬改定では、後発品使用促進策として「後発医薬品使用体制加算」を新設したほか、医師の負担軽減のため、チーム医療を推進し、「栄養サポートチーム加算」「呼吸ケアチーム加算」などを導入した。

また、医療安全対策や癌治療の評価を充実した、「医薬品安全性情報等管理体制加算」を新設して、DI機能にもスポットを当てた。75歳以上に限定していた点数を全年齢に拡大する形で、「退院時薬剤情報管理指導料」を設け、入院から退院後まで一貫した薬剤師による服薬管理を評価した。

後発品対策、「差額通知」に広がり‐数量ベースの伸びは頭打ち

後発品の促進策では、慢性疾患などで長期に先発品を服用している被保険者などを対象に、後発品に切り替えた場合の自己負担軽減額を通知する、「差額通知サービス」が広がりを見せた。

中小企業のサラリーマンなどが加入する「協会けんぽ」は、広島支部で行っていたパイロット事業を経て全支部に拡大。40歳以上で一定額以上の自己負担の削減効果が見込める、145万人以上に対する通知を6月に完了している。

また、全47支部で差額サービスを展開した結果、自己負担の軽減額が月間約5億8000万円、年間換算だと約69億6000万円に上ったとの調査結果も公表している。

厚生労働省も来年度から、市町村国保が行っている「先発品と後発品の自己負担の差額通知サービス」を支援する事業に乗り出した。国民健康保険と後期高齢者医療制度で、後発品差額通知を拡大させるため、市町村と後期高齢者医療広域連合に代わって、医療費データを持つ都道府県国保連合会が、差額通知を一括作成する運用をスタートさせる。

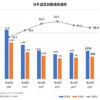

厚労省が中央社会保険医療協議会に提出した2010年度後発品調査の速報結果によると、薬局の数量ベース後発品調剤率は、1月の19・6%から6月の23・0%まで上昇したが、7、8月とも22・8%にとどまり、委員からは「やや頭打ち」との意見が出た。

政府は、12年度中に後発品の数量シェアを30%以上へ引き上げる目標を掲げているが、目標達成にはさらなる促進策が求められそうだ。

検討会議、企業とも順調‐未承認薬・適応外薬の対応

ドラッグラグ解消の推進母体として2月、未承認薬使用問題検討会議と小児薬物療法検討会議を発展的に改組した、「医療上の必要性の高い未承認・適応外薬検討会議」(座長:堀田知光国立病院機構名古屋医療センター院長)が、厚生労働省に設置された。

学会や患者団体が要望した374件の未承認薬・適応外薬について、国内導入の是非を検討し、4月に第1弾として109件(後に1件取り下げ)の開発を決定。5月には厚労省からメーカーに対し、未承認薬38件、適応外薬53件の開発を要請し、ライセンスを持つメーカーが国内にない17件について、開発企業の公募を開始した。また、11月までに5件を残して大部分について検討を終え、第2弾として12月に厚労省から、未承認薬8件、適応外薬64件の開発要請が行われ、公募対象に2件を追加した。

この間、検討会議を通じて開発要請した医薬品の開発が、新薬創出・適応外薬解消等促進加算の条件となり、中央社会保険医療協議会と関連が強まった。第1弾の要請品目については、加算の条件となる開発期限が大きく遅れ、問題になるような事例は発生しておらず、概ね順調に推移している。

さらに8月には、検討会議が要請した適応外薬を公知申請する場合に限り、薬事・食品衛生審議会の事前評価を通過した段階で、薬事承認を待たずに保険適用する新たなルールを中医協が了承するなど、立ち上げ時には想定していなかった展開も見られた。

新販売制度、2割が文書による説明せず‐厚労省の覆面調査で明らかに

2009年6月に施行された改正薬事法では、リスクの程度に応じた専門家の関与や、メリハリの効いた情報提供が求められることになった。しかし、制度の実効性を検証するために厚生労働省が行った覆面調査結果からは、文書を用いた説明や専門家の関与が、必ずしも浸透していない状況が明らかになった。

区分別陳列は比較的守られていた

調査では、副作用リスクが高く薬剤師に取り扱いが限定されている第1類薬購入時に、約半数の薬局が文書を用いた説明をしておらず、約2割の薬局・薬店が購入者に対し、全く説明していなかったことが分かった。名札の着用も含め、チェーン店以外の「独立店」で、改正薬事法の遵守率が低い傾向が見られた。

この結果を受け厚労省は、自治体を通して薬局の薬事監視・指導を徹底。薬局に対しては、前年度比約20倍の607件、店舗販売業でも4倍近い466件の立ち入り検査が行われた。

また、日本薬剤師会では、状況改善を目指し相互点検を実施。昨年末までにまとまった結果概要では、名札着用や情報提供などに関するほとんどの項目で、厚労省調査時点より新制度が現場で実行されている状況が明らかになった。厚労省は2回目の覆面調査を予定しており、消費者から見放されない、薬の専門家としての取り組みが期待されるところだ。

初の実務実習がスタート‐約9300人が臨床現場経験

薬学教育6年制の大きな目玉、長期実務実習が5月から各地で始まった。新5年生が3期に分かれ、全国の保険薬局や病院で、実務実習に取り組んでいる。大学側、受入側にとっても、トータル5カ月という長期にわたる実務実習は初めてのこと。当初は、現場トラブルなどが懸念されていたが、第1期修了時の調査から概ね問題なし、と伝えられ、「受け入れには前向き」との状況も示されている。

多くの大学で実務実習を前に白衣授与式が行われた(写真は昭和大学)

薬学教育6年制がスタートしたのは2006年度。その第1期生9402人が昨年、初の共用試験を受け、9300人余と高率で合格、いま、臨床現場を体験しつつある。最後の第3期は、来年3月25日までとなっており、1年を通じての実態把握が行われることになろう。

長期実務実習の実施に向けては、各側での準備が進められてきたが、互いに走りながらの準備であった。このため、まだ解決すべき課題もある。

実習費の消費税問題や、経費の施設間格差の問題などだ。また、頻繁な現場訪問を含めた、実習関連業務による大学側負担の増加、多様な大学・医療機関側の「連携システム」「学生評価方法」により、現場には繁雑な作業が強いられるなど、戸惑いと負担感が伝えられている。

焦点は「実習の質の担保」であり、相互連携を深めながら、適正な形を模索することが望まれる。

チーム医療議論が本格化‐「特定看護師」へ慎重論も

厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」が3月、医療関係職種の役割や連携のあり方を示す報告書をまとめた。焦点は、医師の包括的指示の下で、特定の医行為を自律的に実施できる、特定看護師(仮称)の創設だが、薬剤師の業務範囲についても、今後を占う提言が行われている。

まず、薬剤師の薬物療法への主体的な参加が有益であるにもかかわらず、現状では病棟進出が不十分だと指摘。現行でも可能な業務として、プロトコールに基づく薬剤変更、積極的な処方提案、フィジカルアセスメントに基づく薬剤変更提案などを挙げて、積極的な活用を促している。

さらに、6年制教育を受けた薬剤師を念頭に、医療現場における薬剤師の評価を確立した上で、薬剤師の責任による剤形選択や一包化、リフィル処方せん、一定条件下での、処方せんによる指示内容を変更した調剤といった業務の導入を検討する道筋を示している。

これを受け、厚労省は4月30日付医政局長通知で、関係職種に具体化を要請。日本病院薬剤師会が実践に向けた活動を開始した。

また、5月には検討会を引き継ぐ形で厚労省内に「チーム医療推進会議」が発足し、二つのワーキンググループに分かれて、看護業務とチーム医療全般の議論をそれぞれ進めている。ただ、薬剤の選択を含めた特定看護師(仮称)の役割をめぐる議論が先行しており、医師や薬剤師の立場で参加する委員からは、慎重な対応を求める声も出ている。

ジェネリック医薬品事業に続々と参入‐外資・国内メーカー入り乱れ

後発品誘導策を強化した、4月の診療報酬改定と前後して、ジェネリック医薬品(GE薬)事業に勝機を見出そうと、企業参入の動きが一気に活発化した。2月には、富士フイルムが総合商社の三菱商事、医薬品卸の東邦薬品と合弁会社「富士フイルムファーマ」を設立し、異業種からGE薬事業に参入。さらに国内製薬大手の第一三共も、子会社「第一三共エスファ」を立ち上げ、国内GE薬市場に参戦すると表明した。

5月には、外資系大手も動いた。米ファイザーに続き、仏サノフィ・アベンティスが国内ジェネリック最大手の日医工と資本・業務提携を発表。合弁会社「日医工サノフィ・アベンティス」を設立し、GE薬事業で日本市場に参入すると表明した。

外資・国内の新薬メーカー、GE薬メーカーが入り乱れ、国内GE薬市場は一気に混戦模様の様相を呈してきた。わずか6カ月で、これだけの新規参入劇が繰り広げられた例はなく、それだけ企業にとって、日本のGE薬市場が魅力的に映っていることの表れでもあった。

富士フイルムファーマは4月、日医工サノフィ・アベンティスは6月、第一三共エスファは10月に営業を開始し、まずは離陸に成功した格好だ。各社とも写真で培った技術、新薬メーカーとしてのブランドを前面に「品質」をアピールしているが、国内GE薬市場のシェア獲得に向けた本当の勝負は、これからだ。

「アジア太平洋」協会が発足‐日本拠点にOTC市場発展へ

世界セルフメディケーション協会(WSMI)の「第8回WSMIアジア太平洋地域会合」が11月5~8日まで、台湾の台北国際コンベンションセンターで開かれ、初日の5日に「アジア太平洋セルフメディケーション協会(APSMI)」が設立された。初代会長には、WSMI副会長で、佐藤製薬社長の佐藤誠一氏が選任され、事務局が日本OTC医薬品協会内に設置されることとなった。

近年、特に発展の著しいアジア太平洋地域のOTC薬市場の適正な進捗に向け、これまで地域組織の可能性と課題を整理するタスクフォースの活動を、日本(OTC協)がリーダー役となって牽引してきたが、ようやく実現の運びとなったもの。発足には、日本、中国、韓国、台湾、タイの5協会と、趣旨に賛同する主要メーカー等が参加。日本からは、エスエス製薬、興和、佐藤製薬、ゼリア新薬、第一三共ヘルスケア、大正製薬、武田薬品、ロート製薬が理事として、その活動を支えていく。

佐藤会長は就任あいさつで、「地域の地域による、地域のための公式協会として認知され、生活者や医療専門家、および保健当局にとって“責任あるセルフメディケーション環境”を醸成するために活動することをビジョンとして、生活者の健康の維持増進と産業発展に寄与したい」と抱負を述べた。今後は日本を拠点に、日本のOTC薬の高い品質・高度な製剤技術などを通じて、アジア太平洋地域の人々の健康増進に貢献する活動が、世界的な期待と注目を集めることとなった。

製薬企業に不祥事相次ぐ‐業界は法令遵守徹底へ対応

今年は、製薬企業の不祥事が相次いだ年でもあった。3月には後発品大手の大洋薬品工業が、主成分の配合量ミスで規格外製品を出荷したことが発覚。薬事法違反で、岐阜県から9日間の業務停止命令を受けた。

業界団体の日本ジェネリック製薬協会(GE薬協)は大洋薬品に対し、除名に次ぐ2番目に重い処分である「資格停止」を決定。責任を取る形で新谷重樹社長が退任し、10月1日付で島田誠専務が新社長に就任するトップ交代に発展した。この事態を契機にGE薬協は12月、企業行動憲章とコンプライアンス・プログラム・ガイドラインを制定し、倫理規範の遵守徹底に乗り出している。

また5月には、国内準大手の田辺三菱製薬が、子会社バイファによる血清アルブミン製剤「メドウェイ」の承認申請資料データ改ざん事件を受け、厚生労働省から業務停止25日間の行政処分を下された。製薬大手では初めてとなる厳しい内容で、データ改ざん、隠蔽という不祥事の衝撃は大きかった。

日本製薬工業協会も田辺三菱の全役職を解任する処分を決定し、会員各社に法令遵守の徹底を通達。さらに、「再発防止検討プロジェクトチーム」を立ち上げ、製薬協コンプライアンス・プログラム・ガイドラインの見直しなどに取り組むことにした。

製薬企業の隠蔽体質が社会的な批判を浴びたことで、改めて業界は法令遵守の徹底によって出直しを図ることになる。