神戸大学大学院医学研究科

糖尿病・内分泌内科学部門 教授

小川渉氏に聞く

半世紀にも及ぶ使用経験と確かなエビデンスを併せ持つメトホルミン製剤の中でも、唯一高用量(維持量750~1500mg/日、最高投与量2250mg)が使用できる「メトグルコ錠」(2010年5月発売)は、2型糖尿病治療の基礎治療薬として繁用されている。しかしながら、一方で禁忌症例への投与といった不適切な患者への投薬による乳酸アシドーシスの副作用も報告されている。また、SGLT2阻害薬などの新しい糖尿病薬が登場し、それらの薬剤とメトグルコとの併用例も今後増加してくるものと思われる。こうした中、適正使用に関する従来からの情報提供活動に加えて、併用経験の少ないSGLT2阻害薬といった薬剤との併用における最新の情報提供の重要性がより高まっている。そこで、メトグルコと新規糖尿病薬併用における処方時や服薬指導の留意点を、小川渉氏(神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学部門教授)に聞いた。

(大日本住友製薬提供)

メトグルコ‐2型糖尿病治療の基礎治療薬

メトグルコは、臨床的有用性により2型糖尿病治療の基礎治療薬に位置づけられている一方で、乳酸アシドーシスの発現をいかに抑えるかが適正使用の重要ポイントになっている。

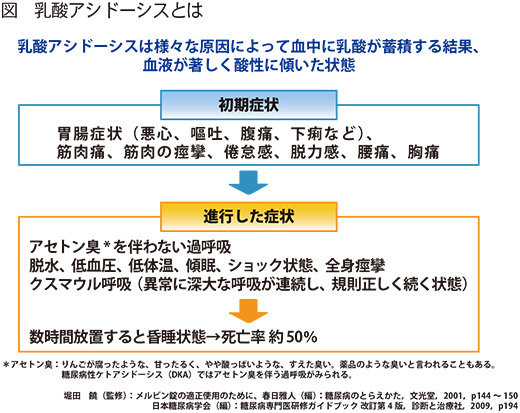

乳酸アシドーシスは、様々な原因により血中に乳酸が蓄積し、血液が著しく酸性に傾く。そのまま進行を放置すれば昏睡状態に陥り、死に至る場合もあり、死亡率は約50%と高い(図)。

メトグルコは、乳酸やアミノ酸からの糖新生を抑制して血糖降下作用を示すため、乳酸の蓄積を促進する。通常は、それに応じて乳酸の代謝が亢進し、乳酸値のバランスは保たれるが、乳酸生産量が肝臓での代謝を上回ったり、肝臓の乳酸代謝能の低下により乳酸が蓄積すると乳酸アシドーシスが発現する。従って、メトグルコの特徴を生かすには「使ってはならない患者への投与」を回避することが重要である。

一方、メトホルミンによる乳酸アシドーシスの発現頻度は年間10万人当たり数人程度であり(The New England Journal of Medicine 265 :338, 1998他)、また、乳酸アシドーシスはメトグルコをはじめとするビグアナイド薬の特異的なものではない。

乳酸アシドーシス発現防止‐禁忌症例への投与回避がポイント

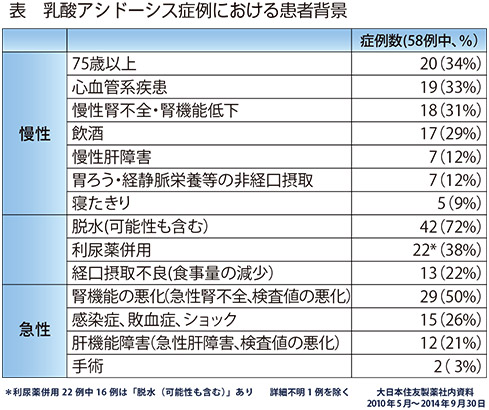

メトグルコ発売後、2014年9月までに報告された乳酸アシドーシス症例を解析すると、詳細不明1例を除くすべての症例で、禁忌またはいずれかのリスク要因を示していたことが明らかになっている(表)。メトグルコによる乳酸アシドーシスを発現させないためには、禁忌症例への投与回避がポイントとなる。

具体的な禁忌症例としては、まず、「中等度以上の腎機能障害患者や透析患者」が挙げられる。メトホルミンは、肝臓で代謝されずに大部分は腎臓から排出されるため、血中濃度が上昇する可能性があるためだ。従って、「急性腎不全あるいは慢性腎不全の急性増悪」「造影剤による急性腎不全」などが乳酸アシドーシス発症の急性危険因子として大きく関わっていることにも留意したい。

「心不全や心筋梗塞、また肺機能に高度の障害のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態の患者」は、嫌気的解糖系が亢進して乳酸産生が増加するので投与禁忌となる。「脱水症、脱水状態が懸念される下痢、嘔吐等の胃腸障害のある患者」も投与禁忌で、脱水症の状態から循環不全が起こり、さらには組織低酸素状態に進展して嫌気的解糖系が亢進する。

また、「過度のアルコール摂取者」は、多量のアルコール摂取自体が乳酸アシドーシスの引き金となるため、「アルコールは適度な量にとどめる」または、「大量に飲酒する可能性がある場合には休薬する」ようにきちんと説明しておく必要がある。

「重度の肝機能障害」も、肝臓の乳酸代謝能が大きく低下して乳酸アシドーシスが発症しやすいので投与禁忌となる。

腎機能や肝機能などの低下が珍しくない「高齢者」では、「定期的な腎機能や肝機能の確認」が留意点となる。さらに、高齢者は筋肉量が低下しているため、血清クレアチニン値が正常でも、腎機能が低下している場合があるので、血清クレアチニン値だけでなく、eGFR値(推算糸球体濾過量)なども考慮した評価が重要である。

また、高齢者の「薬の飲み忘れ」は少なくないが、逆に「過剰服用」もあるため、「指導通りに服薬可能な患者であるかの見極め」も忘れてはならない。

メトグルコの副作用では、消化器症状の発現頻度が最も高い。消化器症状の中でも、下痢や軟便は服薬を継続するうちに徐々に治まるケースが多いため、「症状が軽ければ、少し様子をみてください」との指導をしても良い。

発熱、嘔吐、下痢、食欲不振などで通常の食事が取れないシックデイでは、特に「脱水を伴う状態」に注意を要する。高齢者や軽度の腎機能障害合併患者には、「シックデイの時は休薬する」ように指導する。

このように、メトグルコの服薬指導では、「心疾患合併や腎機能障害合併などの基礎疾患の有無」や「高齢者などの背景因子」、そこに「脱水、シックデイ、薬剤による腎機能増悪などの急性の状態変化がないか」などに留意し、乳酸アシドーシス発現の「禁忌症例」を見逃さないことが重要ポイントである。

SGLT2阻害薬との併用では脱水症の防止が重要課題

新たに臨床応用されたSGLT2阻害薬との併用では、「脱水」を契機とした乳酸アシドーシスをいかに起こさせないようにするかが最重要課題となる。

SGLT2阻害薬は、尿中に糖を排出させることで尿量が増加し、脱水が起こりやすくなる。加えて、SGLT2阻害薬のNa再吸収阻害作用による尿量の増加も脱水の要因となっていると考えられているが、その詳細な機序は十分に明らかではない。SGLT2阻害薬は、「一種の利尿薬」であり、尿量増加や循環血漿量低下が起こり得るという意識を持って処方する必要がある。

「十分な水分摂取」を強調

SGLT2阻害薬は、薬理的に体重減少作用が認められており、若年肥満型の2型糖尿病患者を中心に、メトグルコとのさらなる併用が予測される。

従って、併用時の服薬指導時には特に「SGLT2阻害薬は、尿量が増えるので十分に水分を摂取してください」との注意喚起は不可欠となる。

脱水は、喉が渇いた、あるいは尿量が増えた時に、「水を飲めない」、もしくは「飲まない」高齢者に多く、特に「高齢者の脱水」には注意を払う必要がある。さらに、夏場には、「汗をかいた時には、十分に水を飲んでください」などの声かけが重要となる。

シックデイでは、「メトグルコもSGLT2阻害薬も直ちに休薬する」ように指導することも忘れてはならない。

今後も不可欠となる新規糖尿病薬併用等の情報提供

メトグルコは、長年に渡ってしっかりとした適正使用が行われてきたが、今もなお、禁忌症例に対する不適切な使用による乳酸アシドーシスの副作用が報告されている。

メトグルコの再審査期間は終了したものの、今後も新規糖尿病薬併用時のデータをはじめとする最新情報が、医療従事者にとっては不可欠であり、そのための継続的な情報提供活動が、製薬企業には求められる。

関連記事

- メトグルコ適正使用のための服薬指導のポイント‐北里大学病院薬剤部長・厚田氏に聞く(2015年2月25日)