理化学研究所主任研究員 袖岡 幹子

研究者として歩み出したばかりの頃、プロスタグランジン誘導体の合成研究に携わった。構造が少し違うだけで、その活性は劇的に変わった。特に立体化学の重要性を強く認識した。一見簡単な構造の分子でも、全ての立体化学を制御して合成するのは簡単ではなかった。試行錯誤する中で、クロム錯体触媒に出会い、それまで苦労していた二重結合の立体化学の制御が実現した。

この経験で、遷移金属触媒の威力に魅了された。また、当時はまだプロスタグランジンの受容体は同定されていなかったが、生体内で相互作用する相手の姿が分かればもっと良い誘導体を作れるはず、いつか生物活性分子の作用機序を明らかにするような研究をしてみたいと思った。

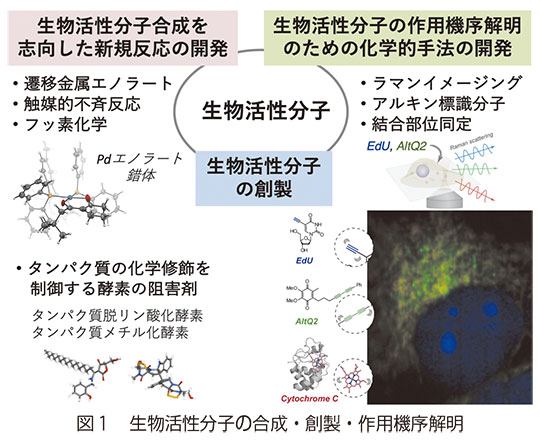

この体験が原点となり、今日まで、▽新しい遷移金属触媒反応の開発▽生物活性分子の創製▽生物活性分子の作用機序解明のための化学的手法の開発――の三つを柱として研究を行ってきた(図1)。その一部をご紹介する。

◇ ◇

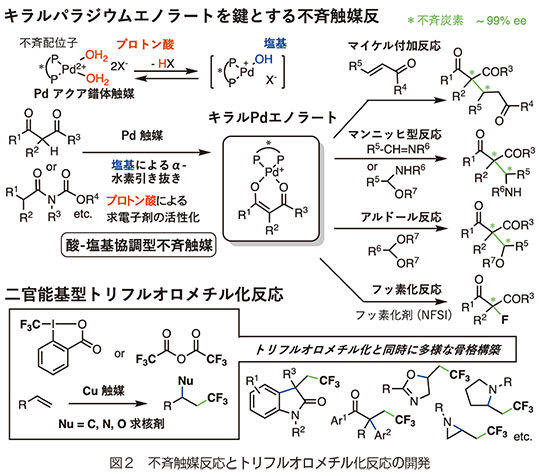

様々な遷移金属触媒反応の開発研究を行う中で、最も力を入れたのは、キラルパラジウム(Pd)エノラートを鍵中間体とする不斉触媒反応の開発研究である。Pdアクア錯体を触媒として用いると、構造がきっちりと決まった二座Pdエノラートが生成し、多様な求電子剤との反応が高い不斉収率で進行することを見出した。この反応は、Pdエノラートの形成と同時に触媒から放出されるプロトン酸が求電子剤を活性化する酸-塩基協調型の反応機構により進行する。さらに研究はNiやCuなど他の遷移金属エノラートの化学へと広がった。

また、医薬開発に極めて重要な含フッ素化合物の合成法として、Pdエノラートの化学を応用し不斉フッ素化反応も実現することができた。さらにアルケンの二官能基型トリフルオロメチル化反応の開発にも成功し、CF3基の導入と同時に複素環など多様な骨格構築が可能になった(図2)

◇ ◇

生物活性分子の創製研究では、蛋白質の化学修飾を制御する酵素の選択的な阻害剤やユニークな活性を示す分子の開発を、天然物を出発点として行った。さらに生物活性分子の作用機序の解明に取り組む中で、小さな生物活性分子に大きな蛍光団を導入すると、活性が大きく損なわれてしまうという問題に直面した。

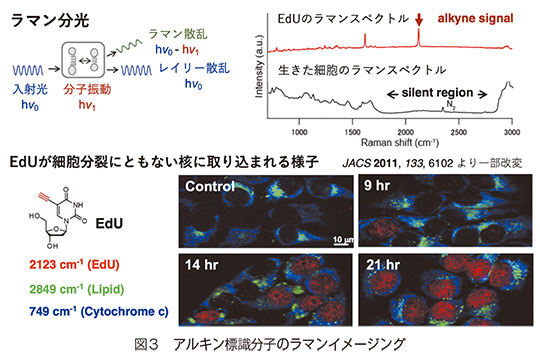

細胞は生体分子に由来するたいへん複雑なラマンスペクトルを示すが、アルキンのシグナルはちょうどそれらと重ならない領域に出ることから、小さなアルキンを目印にラマン顕微鏡を使って直接生物活性分子をイメージングできないかというアイデアを思いつき、細胞分裂時にDNAに取り込まれるEdUという核酸誘導体をモデル化合物として選び検討したところ、EdUが核に取り込まれていく様子をイメージングすることに世界で初めて成功した。

さらに、人工脂質膜のラフト様構造にスフィンゴミエリンが集積する様子を可視化したり、植物毒素の標的蛋白質の細胞内局在を突き止めたりするなど、アルキン標識ラマンイメージングが、蛍光イメージングで解決できなかった問題を解決する手法となることを示した(図3)