薬剤師国家試験(国試)では、臨床現場で「薬物治療の個別最適化」を実践する即戦力が求められていることが伺える実践問題が多く出題されています。個々の患者さんの背景(症状、検査値、治療薬の組合せなど)を総合的に見て、判断し、適応させていくためには、薬学で学んだ各領域の知識を臨床につなげて考える力が必要です。国試に向けて学修する際は「臨床現場での活用のされ方」を意識しましょう。第110回最新国試の問題をベースに、薬学ゼミナールの科目責任者が具体的な出題傾向や勉強方法を解説します。学修のヒントにしてください(各問題の解答番号は法規の科目の出題傾向、解き方のポイントの最後に記載)

化学

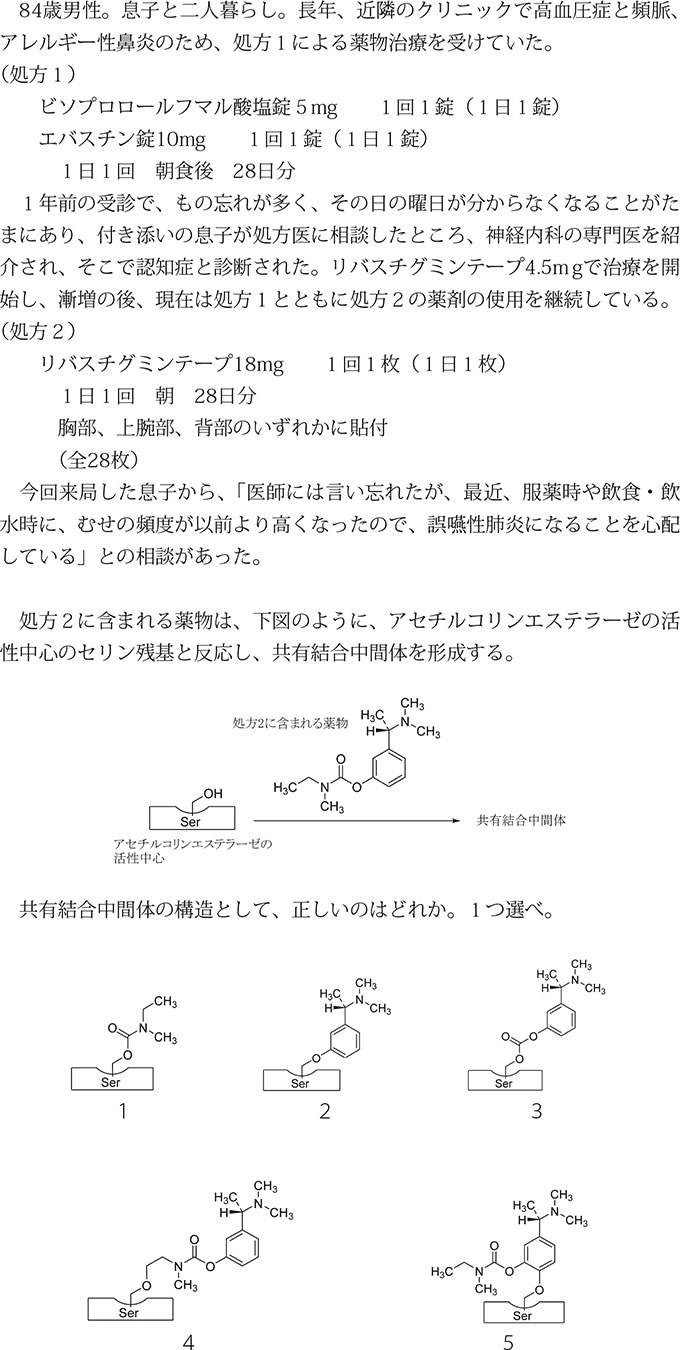

110回国試 問209(参考正答率47%) ※実務の連問省略

科目の出題傾向、解き方のポイント

国試の化学領域では「構造式」を用いた問題が大半を占め、今後もこの傾向は変わらないと考えられます。実践問題でも構造式は出題されており、臨床的な内容も構造式と結び付けて考える習慣が不可欠です。

本設問は、アルツハイマー型認知症の治療薬であるリバスチグミンが、アセチルコリンエステラーゼの活性中心にあるセリン残基と反応した際の共有結合中間体を選ばせる問題で、問題および選択肢でその結合様式が構造式で示されています。こうした問題に対処するために、有機化合物の性質や反応機構に関する基礎知識を組み合せ、最適な構造式を自力で導き出す力が必要になります。

このように、近年の実践問題では、化学の基礎知識を前提に、生体成分や医薬品を題材として構造式に応用させる出題が増加しています。既出問題を演習する際は、問題文を丁寧に読み解き、解説書の反応式なども参考にしながら、生物や薬理の知識も合わせて活用できるよう意識して学修を進めることで、確実に得点力を高めましょう。

衛生

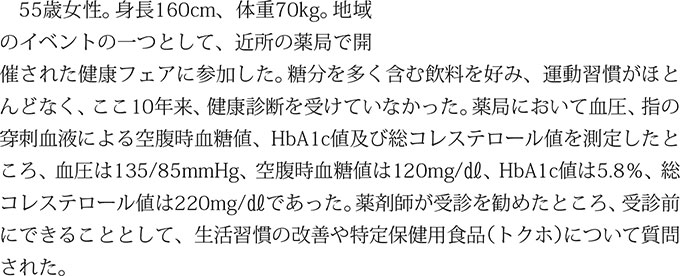

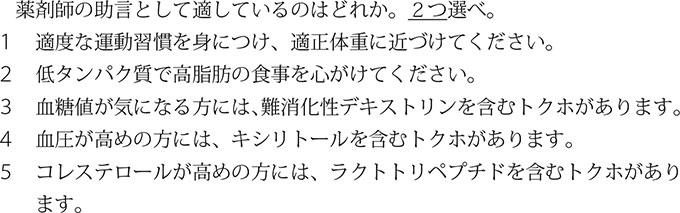

110回国試 問234~235

問234(参考正答率92%)

問235(参考正答率73%)

科目の出題傾向、解き方のポイント

近年は「網羅性」が重視されており、既出問題で出題された範囲以外も満遍なく出題されます。また、グラフや表、図を読み取る問題や構造式での出題もコンスタントに出題され、考える力を必要とする問題が多くなっています。

問234は、食品の嗜好や運動習慣の有無、検査値(血圧、空腹時血糖値、HbA1c値、総コレステロール値)などから女性の状況を読み取り、受診前にできることとして、生活習慣の改善や適する特定保健用食品(トクホ)を助言する内容です。トクホは、健康の維持・増進に役立つ特定の効果があり、その効果や安全性が科学的根拠に基づいて評価され、国(消費者庁)から許可または承認を受けている食品です。本設問では、トクホの成分と適する人の特徴が重要です。また、問235は、生活習慣に改善が見られず近医を受診した女性の処方薬に関する内容であり、時間の経過により、衛生(予防)から実務(治療)に移り変わっている点が興味深いです。

衛生は広範囲から出題されるため、早期からの対策が必要です。医療系の科目では「治療」を中心とした内容を学修しますが、衛生では「予防」が中心であり、薬剤師にも予防の知識が強く求められています。R4改訂コアカリでも「予防」という観点が重要視されています。まずは、既出問題を繰り返し解き、知識を定着させることで、衛生を得点源にしていきましょう。

法規・制度・倫理

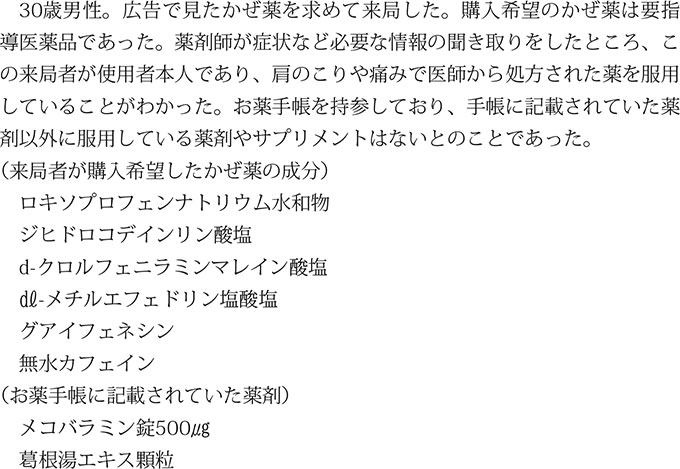

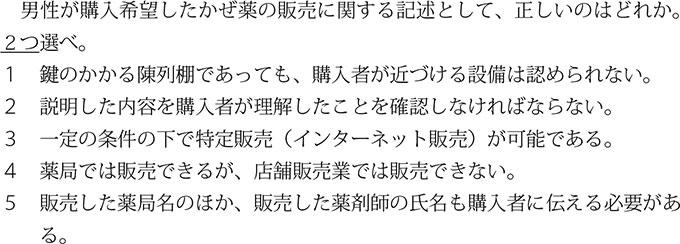

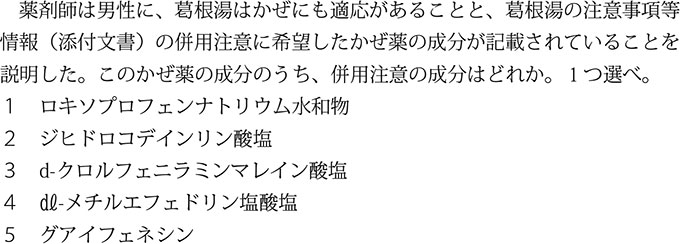

110回国試 問310~311

問310法規(参考正答率69%)

問311実務(参考正答率90%)

科目の出題傾向、解き方のポイント

法規・制度・倫理(以下、法規)では、薬剤師法、医薬品医療機器等法、管理薬(麻薬、向精神薬や覚醒剤原料)、医療保険制度・介護保険制度に関する問題が、毎年出題されています。また実践問題においては、「法規の知識で解く実務」の問題も多くあり、薬剤師としての業務を遂行するために必要な法的知識が出題されていると言えます。

国試で出題される処方提案や個別最適化薬物治療は、処方箋に基づき、患者の既往や薬剤服用歴を踏まえて解答するものも多いですが、OTC薬の販売においても、同様の考え方が求められます。来局者の主訴や併用薬などを踏まえて医薬品を選択するとともに、選択した医薬品に関する情報提供、販売時の法的規制などを把握しましょう。OTC薬の販売は、薬剤師の知識だけでなくコミュニケーションスキルが試される分野であるとともに、セルフメディケーションの推進、2026年度に予定されている法改正などにより、社会的にも注目度が高いです。

近年、法規では医療現場において必要な知識を問う問題が多く出題されています。そのため、勉強する際は法規と実務をリンクさせることが重要です。法規では、「最低限守るべきルール」として確認した上で、実務では「現場・患者の目線で運用されるもの」と考えることで、知識がつながっていくと思います。

今回紹介した以外にも管理薬やコミュニケーション技法(服薬指導、座り位置)、血液製剤・ワクチン(生物由来製品・特定生物由生物由来製品)などに関する内容は、法規だけでなく実務、薬理、治療などでも出題されています。法規を学べば医療系の内容も修得できるので、相乗効果があることを念頭に学修を進めてください。

解答番号(問209=1、問234=1、3、問235=5、問310=2、5、問311=4)

LINEで「過去問解説動画(無料)」にアクセス

薬学ゼミナールの公式LINEアカウントから、今回紹介した110回国試問題を含め、薬ゼミオンライン教室で無料公開している「過去問解説動画」が視聴できます。より詳しく勉強したい方は、一度自分で問題を解いてから、解説動画を確認してください。

※薬ゼミオンライン教室での直接の視聴も可能です。

<LINEの使い方>

薬ゼミLINEで「110-209」「110 209」のように記入して、送信してください。

薬ゼミLINEのURL

https://liff.line.me/1656872021-gB4GGQbK/d1d91698df194e68a1625e4abb11509b