慌ただしさの中、年の瀬を迎えた。今年は、8月の衆議院議員選挙での民主党の大勝を受けての政権交代で、米国ではないが“チェンジ”の時を迎えたことを実感する年となった。診療報酬改定・薬価制度改革議論が本格化する直前の政権交代劇の混乱は、そのまま中央社会保険医療協議会にも影響し、予算編成を睨んで急ピッチに議論が展開された。また、新販売制度がスタートや、製薬企業の国内外で再編・統合などが活発化するなど、産業界も大きな動きがあった。そこで、恒例の薬業界10大ニュースを選んでみた。

新薬創出等加算が実現‐薬価引き下げ分は本体へ

製薬業界が導入を待ち望んだ薬価維持特例が、「新薬創出・適応外使用薬解消等促進加算」として実現することとなった。

中央社会保険医療協議会では、本体プラス改定の財源確保を優先する診療側から、「なぜ今なのか」「ドラッグラグは本当に解消するのか」「特許が切れたら市場を後発品に譲るのが大前提」などと慎重論が相次いだ。

しかし、日本製薬工業協会が未承認薬等開発支援センターを立ち上げ、業界が一丸となって、医療現場でニーズの高い新薬開発に自ら乗り出すと、中医協側の態度は軟化。「試行的に導入してみてはどうか」という意見が出始めた。

さらに、薬価本調査で、市場実勢価格に基づく薬価改定により、相当の本体引き上げ財源を捻出できるメドがついたことも、大きな後押しになった。

再三にわたる業界トップの意見陳述を経て、ようやく12月に入って、新薬の薬価を維持する加算と、適応外薬の開発担保や長期収載品の追加引き下げをセットにした枠組みが、固まった。

新制度は、ある程度の開発力が既にあるトップメーカーの体力を強化し、新薬開発を促すと期待される。

ただ、長期収載品の製造・販売に終始するメーカーにとっては、加算の恩恵を受けずに、薬価引き下げ圧力が強まることになり、今後の企業姿勢が問われることになりそうだ。

中医協、改定率はまとまらず‐政務三役が独自の方針

診療報酬改定の主戦場である中央社会保険医療協議会が、政権交代によって様変わりした。厚生労働政務三役が一本釣りで、民主党寄りの委員人事を行い、診療側の中心的存在だった日本医師会が、委員ポストから姿を消し、特定機能病院、地域医師会らが新たに加わった新生中医協が、1カ月の中断を経て10月30日にスタート。

薬剤師を代表する委員については、選考途中では、病院薬剤師を充てる案も浮上したものの、調剤報酬を扱う必要があるとの理由で、日本薬剤師会の枠が残ったが、執行部からは選出されず、病院経験のある理事が就くことになった。

再開後は、通常2時間の会合を約4時間に延長。頻度も1カ月半にわたって週2回のハイペースで進行するなど、異例の事態となった。

議論の中身も、新たに委員となった山形大学医学部の嘉山孝正氏が主導権を握って、支払側や公益代表を牽制するなど雰囲気も従来と異なる様相を呈した。改定率をめぐっては、2000年度改定以来10年ぶりに中医協として意見がまとまらなかった。

物価・賃金・雇用・社会情勢から、「全体プラス改定を行う状況にない」と判断し、配分の見直しによる対応を求める支払側と、「大幅な全体底上げ」を主張する診療側の溝は、最後まで埋まらなかった。

また、厚労政務三役が、全体プラス改定の方針を盛り込んだ基本的考えを独自にまとめ、さらに、自ら改定率を明示して、閣僚折衝に臨む新たな局面もあった。

後発品促進で様々な施策‐“物質特許”にも踏み込む

財源を絞り出すためのツールとして、定着しつつある後発品の使用促進。今年も様々な施策が講じられた。4月には厚生労働省が「後発医薬品お願いカード」の配布や、国民健康保険加入者に対して先発品から後発品に切り替えた場合の自己負担の差額を通知するなど、保険者頼みの促進策を実施。

来年度からは、積極的に後発品を採用している地域の中核病院薬剤部の後発品採用基準や、薬剤部が作成した採用リストを、同じ地域内の保険薬局と共有する事業もスタートさせる。

また、厚労省は医薬品特許の面からも、後発品の促進を後押しした。6月5日付で発出された「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取り扱いについて」は、再審査期間終了などで、医薬品の化学物質そのものに与えられている「物質特許」が切れれば、化学物質の新しい用途や効能に与えられる「用途特許」が残っていても、後発品を承認する方針を明確化したもので、後発品メーカーの承認申請をしやすくした。

厚労省は、3月にバイオ医薬品の後発品である「バイオ後続品」の指針もまとめた。化学合成品の「後発品」と異なる点を踏まえ、開発を行う際に配慮すべき要件や、承認申請時に必要なデータなどを記載した。

後発品をめぐっては、広島県医師会が、先発品とは安全性や有効性が異なる可能性があることを紹介するチラシを作成し、後発品の安易な使用に警鐘を鳴らすキャンペーンを展開するなど、様々な動きがあり、来年も目が離せそうにない。

新政権誕生で予算編成一変‐事業仕分けなどインパクト

11月11日に厚労省関連の事業仕分けが行われた

民主、社民、国民新の3党連立政権誕生によって、予算編成が一変した。

新政権が真っ先に行ったのは、今年度第1次補正予算の未執行分の凍結・見直しだ。運用開始の一歩手前まで準備が進んでいた新薬開発支援等事業もストップし、当初753億円を積んでいた基金が、適応外薬の開発支援分をカットされ、未承認分等100億円まで目減りした。科学技術予算も縮小し、目玉だった新たな助成制度「世界最先端研究支援強化プログラム」も見直された。

来年度予算の概算要求は、シーリングを撤廃して再提出する事態となった。厚労省所管予算は、子ども手当など政権公約で掲げる施策を実現するために、従来の事業が広範囲に削減された。病院薬剤部と地域の薬局の連携によって、後発品使用を促す新事業の規模も小さくなった。

さらに、予算査定の手法もこれまでと異なった。財政制度等審議会の建議に代わって、行政刷新会議による事業仕分けが登場。指摘内容は、財務省の従来の主張と大きく変わるものではないが、公開の場で、約1時間の審議によって評決を下す手法が、関係者に与えたインパクトは大きかった。

一方、業界団体の与党へのアプローチ姿勢も、政権交代によって変わった。早々に自民離れを表明した歯科業界、中道路線を歩もうとする医師や看護師、自民寄りの立場にとどまる薬剤師と、対応は様々だった。

新販売制度がスタート‐“覆面調査”で実態把握へ

改正薬事法が6月1日に施行されたことで、一般薬の販売は大きく変わった。新販売制度では、一般薬のリスクに応じた分類、消費者への情報提供、登録販売者の創設により,コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで一部医薬品の販売を可能とするなど、規制の緩和と強化の両面を実施。リスク区分に応じた店舗での陳列方法や、一般薬を販売しない時間帯における陳列場所の「閉鎖」などを規定した。

しかし、改正薬事法の施行までには紆余曲折があった。インターネットを含む通信販売では、第3類薬以外の一般薬を扱うことが原則禁止となったため、楽天やヤフーなどのネット通販業者が猛反発。2月には急遽、「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」が設置され、7回にわたって通信販売規制の妥当性について議論した。

結局、厚生労働省はネット販売規制を見直さず、薬局や店舗のない離島の居住者と、同一の医薬品を継続使用する者に限って、第2類薬と薬局製剤の通信販売を,2年間の期限を設けて認める経過措置を設けることで幕を閉じた。

厚労省は、改正薬事法施行後の販売実態を把握するため、消費者モニターが調査とは告げず、薬局や薬店などを訪れる“覆面調査”を今年度事業で行う。現在、委託業者の選定作業に取りかかっており、今年度内に調査を終え、結果がまとまり次第、公表する予定だ。

製薬産業、国内外で再編相次ぐ‐新興国シフトに急旋回

1月に世界最大製薬企業の米ファイザーによるワイス買収で幕を開けた業界再編の号砲は、米メルクによるシェリング・プラウ買収に連鎖し、合わせて約10兆円に上る超大型合併が相次いだ。製薬業界を取り巻く環境は、「メガファーマ」でさえ安穏としていられない状況に入った。両社とも、巨額を投じてバイオ医薬品や新興国市場という成長要因を補完することで、生き残りを目指す戦略を明確に打ち出した。

一方の国内製薬企業は、準大手と中堅に海外展開の動きが相次いだ。7月には、久光製薬が米ノーベンを約400億円で買収。米国市場に進出し、世界に打って出る姿勢を表明。8月にはゼリア新薬が、スイスのティロッツを約120億円で買収し、国際展開の足がかりにする方針を示した。さらに9月には、海外展開を宣言していた準大手の大日本住友製薬が、米セプラコールを約2400億円で買収し、米国販売網を一気に獲得して勝負に出た。

売上高の半分以上を海外で稼ぎ出す国内大手に続き、準大手と中堅にもグローバル化の波が押し寄せていることを,如実に示した象徴的な出来事となった。

これに対し、既に海外展開を先行させる武田薬品、アステラス製薬、第一三共、エーザイの大手4社は、米国中心のグローバル戦略から,成長著しい新興国への進出に布石を打つ「新興国シフト」の動きを加速させた。

欧州、南米、アジア、アフリカなど、これまで手薄だった地域に進出し、成長の果実を取ろうという戦略で、真のグローバル企業に向けて大きく舵を切った2009年だったと言える。

実務実習の共用試験始まる‐薬系大学は定員割れの状況

薬科大学・薬学部では、12月に入り学部教育初の共用試験が始まった。来年度からスタートする長期実務実習を受けるだけの、薬学の知識・技能,そして“薬剤師・医療人”としての態度を習得しているかを確認するものだ。受け入れ先の病院・薬局、さらには実際に接するであろう患者・家族への、いわば質保証といえよう。

その結果によっては、実務実習を受けられない学生も出てくることになる。全て初めてのことが平行して進められ、いろいろと問題は抱えてはいるが、関係者の努力により、6年制教育の象徴でもある、長期実務実習へとスムーズに進むことが期待される。

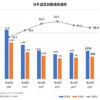

薬系大学・薬学部は全体的には、薬学教育のレベル向上に取り組んだ。その一方で、入学希望者の減少、さらに昨年来“定員割れ”という厳しい状況に直面している。

今年度の“定員割れ”は、前年度より1校増えて23校に達した。また、定員を削減するところも増え、右肩上がりだった「定員数」が、初めて減少に転じた。

「高度な薬剤師育成」という想いとは裏腹に、全体としては入学希望者の減少が続き、個々の大学にとっては,入学者確保対策は大きな課題となっている。ただ、総定員数は1万3344人と、新設ラッシュ前の8091人から,この9年間で1・6倍以上に増加している。就職先の確保が焦点といえる。

薬剤師の認定制度活発化‐既存のがん認定制度でも動き

各医療系学会が、薬剤師を対象にした認定制度を創設する動きが相次いだ。質の高い医療を実践するには、多職種協働のチーム医療を充実させる必要があるためだ。

日本臨床救急医学会は今年3月の理事会で「救急認定薬剤師」制度の発足を決めた。2011年度の運用開始に向け、薬剤師も委員に加わった検討委員会が設置され、認定要件など制度の骨格作りを進めている。

日本プライマリ・ケア学会は今年8月の総会で「プライマリ・ケア認定薬剤師」制度の発足を決めた。各研修や指定講座などを受講し,4年以内に50単位以上を修得、試験に合格するなど要件を満たせば認定される。

日本小児臨床薬理学会は「小児薬物療法認定薬剤師」(仮称)制度の確立に向け検討を開始した。要件を満たした上で所定の研修会を修了し、試問に合格すると認定される見通し。制度の骨格案をもとに,ワーキンググループで詳細が詰められる予定だ。

今年11月には、日本病院薬剤師会のがん領域の認定制度が、日本医療薬学会に移管された。医療法上広告可能な資格にするためだ。

各領域の認定制度は概ね出揃った感がある。今後は認定の取得者を増やすと共に、診療報酬や待遇の面で、各種認定への評価をいかに勝ち取っていくかが大きな課題になるだろう。

異業種と提携し新業態模索‐ドラッグ業界にも“変化”の波

業務提携を発表するマツキヨHDの松本会長兼CEO(左)とローソンの新浪社長CEO(8月24日)

ドラッグストア業界を取り巻く環境は、ここ数年、競合する各社が積極的な出店を行ったことによるオーバーストア化、価格競争の激化、製薬会社および卸企業の経営統合、そして今年6月からの薬事法改正による新規参入企業の増加もあって、一段と厳しさを増している。過当競争が続く中、激しい消耗戦で破綻を来す企業も見られるなど、ドラッグストア業界全体に流動的な情勢を生み出しており、今後もM&A(吸収・合併)や資本・業務提携による上位企業の寡占化が進みそうだ。

今年、小売業界が注目した動きとして、ドラッグストア業界最大手のマツモトキヨシホールディングスと、コンビニエンスストア大手のローソンとの業務提携がある。商品の相互供給、新業態開発に向けた合弁会社の設立など、将来に向けて広範囲に双方の経営資源を活用していく計画。既に10月からは両社の社員40人ほどが互いに出向するなど、人材交流も始まった。

09年度中に合弁会社を設立し、春以降から新業態店舗の出店に着手していくという。

これまでのドラッグストア(調剤薬局)の枠にとらわれず、異業種と連携して新業態を模索していこうという動きは、今後さらに活発化していくと思われる。

さらに、暮れも押し迫った今週21日には、ドラッグストア「セガミメディクス」「セイジョー」を展開するココカラファインホールディングスが、コンビニエンスストアのサークルKサンクスとの業務提携を発表した。両業態の機能を融合させた新業態「ヘルスケアコンビニ(仮称)」の2012年度からの本格展開に向け、来年から実験を開始する計画だ。

同業各社や異業種とのコラボレーションによる動きは、来年も目が離せないといえよう。

新型インフルが大流行‐ワクチン接種などで混乱

今年4月半ば、メキシコで発生した新型インフルエンザ(H1N1)は、瞬く間に世界に広がり(第一波)、わが国でも5月の連休明けから、大阪・神戸などで一気に感染者が増加し、感染範囲も拡大していった。

現在は、H1N1に罹りやすいとされる若年層が、多数感染を終えてしまったため、流行の勢いが一息ついている感があるものの、気温が低下する年明け以降には、季節性のインフルエンザとしての大流行(第二波)が予測されており、予断は許さない。

H1N1の対応で国は,4月28日に内閣総理大臣を対策本部長とする「新型インフルエンザ対策本部」を設置。その後、厚生労働省からの通知に伴い、各都道府県では、H1N1患者と慢性疾患患者を医療機関で接触させない施策や、抗インフルエンザ薬の安定供給策などが講じられた。

一方、H1N1予防ワクチン接種に関しては、政府から、医療従事者、基礎疾患を持つ患者と妊婦、小児、6カ月未満の乳幼児の両親――の優先順位が打ち出された。だが、薬剤師は、医療従事者にもかかわらず、ワクチン接種対象者から除外され臍を噛んだ。

その理由は、ワクチンの絶対量が足りなかったのと、H1N1対策を取り仕切る厚労省の部署が、薬剤師を管轄する医薬食品局でなかったことに起因する。とはいえ、今回の出来事を、薬局が医療提供施設、薬剤師が医療従事者として一般市民から認知されるための、さらなる研鑽を積むきっかけとして受け止める必要があるだろう。