近年、高齢者ドライバーが引き起こす交通事故対策がより注目を集めている。警察庁がまとめた「交通事故統計」によると、2016年1~11月までに発生した交通事故は44万9872件、死者数は3483人で、前年同期に比べて減少している。

ところが、死亡事故における加害者を年齢別に見ると、65歳以上が800件を大きく上回っている。実際、車が登校途中の小学生の列に突っ込んだり、病院敷地内での暴走による歩行者の死亡事故など、高齢者による悲惨な運転事故は枚挙に暇がなく勃発しており、年々深刻さを増している。

65歳以上の運転免許保有者は約1710万人に上り、全世代の20.8%を占め、人口の高齢化に伴う高齢者ドライバーの増加は否めない。

一方、運転に自信がなくなった人には免許の「自主返納」を促しているものの、15年の65歳以上の自主返納者は27万人で、前年末の免許保有者の2.5%に過ぎない。地域別では、東京、大阪、埼玉などに多いが、まだまだ十分とは言えない。危険とは分かっていても、車を手放せない高齢者が少なくないようだ。

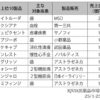

こうした中、先月には改正道路交通法が施行され、75歳以上の運転者は「信号無視」「通行禁止違反」など18項目の違反を起こすたびに臨時認知機能検査を受け、「認知症のおそれ」と判断された場合は、かかりつけ医や認知症専門医などの医師の判断が義務づけられるようになった。

今回の改正道交法により、運転免許の取り消しを左右する診断書を作成する医師には、より適切な診断と判断が求められるのは言うまでもない。

だが、認知症状態であってもその原因が「正常圧水頭症」ならシャント手術、甲状腺機能低下症なら甲状腺ホルモン薬、向精神薬等の副作用であれば原因薬剤の中止で改善するケースもある。

また、認知症様症状には、健常者と認知症の間に位置づけられる軽度認知障害(MCI)がある。MCIは、日常生活には支障がなく、認知症とは診断されないが、将来認知症に進展する可能性が高い。

このため、認知症の診断では、「明らかな認知症」なのか「MCI」なのか、また「治療によって改善が期待できるのか」を的確に判断するための専門知識が不可欠となる。

患者の生活の質を維持していくための治療やケアも忘れてはならない。公共交通機関が整備されていない地域では、車を手放すことで暮らしの質が大幅に低下する。都市部であっても老人の精神的充実を奪う行為が、引き籠もりや認知症の進行などにつながりかねない。

改正道交法で診断書提出を求められる対象者は毎年5万人以上と推定されているため、「安全の確保」と「老人の生活の質の維持」の狭間で苦悩するかかりつけ医も出現するだろう。

とはいえ、医療機関での適切な診断と判断の遂行と共に、免許返納者には「運転免許証に代わる身分証明書」や「タクシーやバスの割引乗車券」の配布など、様々なサポート体制の早期充実を期待したい。