東京都では市販されている健康食品、インターネット等で販売されている健康食品など、市場に流通する健康食品を購入し、医薬品成分を含んでいないか、表示・広告は適正かといった観点から検査を行っている。このほど2008年度の健康食品試買調査の結果がまとまった。

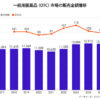

昨年度は、これまで違反の多かったダイエット効果を目的とした製品のほか、筋肉増強や関節機能の維持・改善等が目的と疑われる製品も購入している。その結果、都内の健康食品売り場、スポーツ用品店などで購入した112品目(93事業者)のうち、78品目に不適正な表示・広告が見られた。また、ネット等の通信販売で購入した39品目(36事業者)のうち、29品目に不適正な表示が見られたという。なお、医薬品成分を検出したのは1品目だった。

今回の調査で分かった、不適正な表示・広告の代表的な例としては、「奇跡の水、最も効率の良い最強の抗酸化物質」(実際のものよりも著しく優良であると誤認させる恐れのある表示)、「関節痛、骨粗鬆症予防に」(事実であるという根拠がない表示)、「老化防止作用、抗炎症作用があります」(医薬品的な効能効果の標榜)などがある。健康食品を選ぶ際には、誇大あるいは根拠が不十分な表示・広告には注意が必要だが、一般消費者では判断しにくい表現を用いている例も多い。

健康食品に対する過大な期待や、不適切な利用から健康被害につながった例があることから、都では健康食品を安全に利用するための解説パンフレットを配布しているほか、事業者向けの講習会、ホームページを通じた情報提供にも努めている。さらに、医療機関等と連携しての「安全性情報共有事業」を行っている。

この事業は、健康食品を利用して皮膚の痒みや下痢などの体の不調を感じたことはないかなど、健康被害の発生を未然に防止するため、東京都医師会・薬剤師会と連携して、情報を幅広く収集し、被害の未然防止と拡大防止を目指すもの。医師や薬剤師は、診察や相談時に都民からの健康食品の利用状況を把握し、健康食品の利用と関連が疑われる体調不良等の情報を収集し、行政を含めて情報を共有していく。同ネットワークについては、今後さらなる充実を望むところだ。

健康食品の安全性確保に向けては、消費者が自分の健康づくりを進める上で目的に合った食品、自分の食生活状況や健康状態に応じた食品を安全かつ適切に選択することができるよう、健康食品に含まれる成分の機能や活用方法について、正しく情報を提供できる専門家(アドバイザリースタッフ)の必要性が、以前から指摘されている。中でも健康食品と医薬品との相互作用の問題から、薬剤師がアドバイザリースタッフとして活躍することへの期待も高い。

現在、多くの団体・機関がアドバイザリースタッフの資格を独自に認証しているが、社会的認知度が低い、教育水準が一定でない、資格活用に関しての法的な根拠がないなど、いくつか問題点もある。

セルフメディケーション浸透に向けては、各養成団体におけるネットワーク構築も含めて、さらなるアドバイザリースタッフの活躍の場を確立していくことを望みたい。