医薬品流通未来研究会代表 藤長 義二

(連絡先:yosh6@icloud.com)

はじめに

医薬品流通未来研究会は、急速に進展するカテゴリーチェンジや地域包括ケア時代の到来を見据え、2015年8月に「日本の優れた医薬品流通機能を未来に届けるための提言~持続可能性と負担の公平性の確保~」を全ての医療用医薬品産業関係者に向けて一つの問題提起として提案した。

その中で、後発医薬品の流通は赤字取引が常態化していることが明らかとなり、後発医薬品数量シェア80%の時代においても日本の優れた医薬品流通機能を持続させるために、2016年11月に「後発医薬品を安定的かつ持続的に未来に届けるための提言~後発医薬品数量シェア80%時代に何をするべきか?~」を発表し、後発医薬品流通における課題と対応の方向性について提案した。

そのような中、2017年6月に行われた後発医薬品収載後に、医薬品卸の現場MSから叫びが届いた。「先発医薬品の包装薬価が10,000円で、15%前後の値引きを行い8,500円前後で販売していた医薬品が特許満了となり、後発医薬品が発売されると、まず薬価として4掛け、4,000円、競争品目なら限られたケースとはいえ、なんと1,000円になってしまうのです」。このことを非公式だが、厚労省幹部、医薬品卸経営者の前で話したところ「いまや85%引きも出ているという情報がある」との追い討ち。

後発医薬品として収載されたばかりの医薬品が、たとえ一部とはいえ薬価に対して75~85%引きで販売されるという実態と後発品メーカーの販売政策並びに一部の顧客の強引な値引要求を前に、改めて後発医薬品の収載薬価とは何を根拠とするのか?薬価算定方式とは?という根本的な問題に直面する。

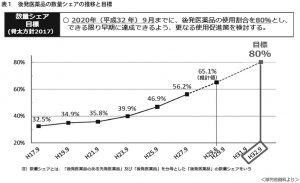

加えて、政府は後発医薬品の使用数量目標を80%に置き、後発医薬品を調剤した場合に調剤加算をつけて目標を必達させたい構えである(表1)。安価な後発医薬品が数量ベースで増加し続けることが、医薬品産業、特に医薬品卸と調剤薬局にどのような影響と結末をもたらすのかを再考しなければならない。

すぐに分かることは、先発医薬品から後発医薬品に置き換わる数量目標80%に近づけば間違いなく償還価格は大きく減少し(医薬品収入の大幅な減少)、キャッシュフローが悪化して、それは巨額の調剤薬局債権を持つ医薬品卸の経営を直撃するであろうということである。

本研究会では、いまや医薬品卸にとって最大の顧客であり、最大の債権者となった調剤薬局にフォーカスを当て、調剤薬局と医薬品卸が共に発展していくために、医薬品卸と調剤薬局経営の視点から課題の方向性について提言していきたい。

1.厳しさを増す調剤薬局経営

いまや医薬品卸の最大市場となった調剤薬局産業は、急激な成長期の後に産業としての成熟期を迎えることなしに、衰退期に入ってしまうという危機感がつきまとう。

なぜ、産業としての成熟期を迎えることなく衰退期に入ってしまう危機感が出てくるのか。そこにこそ薬局産業が抱える問題の本質があるのではないだろうか。そしてそれは医薬品卸との関係で表裏一体のものではないのだろうか。

(1)2018年度改定

2018年4月の診療報酬・調剤報酬改定は、介護保険改定とのダブル改定で相当大幅な引き下げになると2016年改正直後から巷間言われてきたことである。日本の医療保険財政の観点から指摘されている問題は根深い問題ではあるがシンプルである。

1.医療はますます高度化し、高コスト化する

2.医療費負担の世代間格差、地域格差(終末期に費消される医療費を現役世代は負担しきれるかなど)

3.進まない受益者負担(シルバー民主主義の弊害)

4.診療/調剤報酬体系(コモンディジーズに支払われる診療報酬、様々な管理料、負担と受益感落差)

5.進まない専門医制度議論(諸外国では、高度高コスト医療のダム機能を専門医が果たしているが)

6.高齢者に対する医療供給システム(遠隔診療、宅配調剤、リフィル)

これに加えて日経新聞10月24日夕刊は1面で「調剤報酬大幅値下げ」の大見出しを打った。総選挙で与党が圧勝した翌日である。同時に、薬価の効果に応じた設定を次回改正にも導入したい政府の意向を伝えている。

いずれも医療医薬品産業に重大な影響を及ぼす。しかし日本の優れた医療と健康保険制度を持続可能なものにしていくためには誰も例外なく逃れられない問題だということを私たちは覚悟しなければならないだろう。

(2)後発医薬品数量シェア80%時代の到来

後発医薬品の数量シェア増加による調剤薬局経営の直接的影響として、売上は減少するものの当該後発品に関わる利益は改善する。先の例で言えば、売上は10,000円から4,000円に激減するが、利益は先発医薬品の薬価差益約1,500円と調剤技術料から後発医薬品の薬価差益が75%引きの3,000円と調剤技術料に後発医薬品に関連する加算が加わるので、後発医薬品を調剤した方が利益は大きい。ただし次の薬価改定まではである。薬価差益が75%もある市場実勢価格での取引の常態化を踏まえれば、次回薬価改定により大幅な薬価引き下げが行われ、調剤報酬の大幅な引き下げと相まって、調剤薬局経営が大きく毀損するリスクは高い。それは、医薬品を供給し債権を有する医薬品卸の経営にも直撃すると想定される。