技術の暴走、人類の脅威に

◆岩木一麻(いわき・かずま)

1976年3月生まれ。埼玉県出身、千葉県在住。神戸大学大学院自然科学研究科分子集合科学専攻修了。国立がん研究センター、放射線医学総合研究所で研究に従事。現在、医療系出版社に勤務。

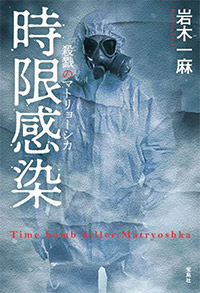

40万部を突破したデビュー作「がん消滅の罠 完全寛解の謎」を描いた岩木一麻氏は、7日に宝島社から第2作「時限感染 殺戮のマトリョーシカ」を発売した。今回の医学ミステリーで扱ったのは、首都圏に住む約3000万人を標的とした史上最悪のバイオテロだ。第15回「このミステリーがすごい!」大賞を受賞し、ドラマ化までされた前作では癌をテーマとしたが、今作で主人公として登場する女性刑事は、患者数が少ない希少疾患「ポンペ病」の患者だ。技術がひとたび暴走すれば、人類の脅威となり得るのではないかという警告と、医学ミステリーだからこそできる希少疾患の社会的啓発への挑戦。元医学研究者の岩木氏が発売直後、本紙にその思いを語った。

――前作は大ヒットでしたが、今作を書くにあたってプレッシャーはありましたか。

重圧はものすごくありました。前作は新人賞の応募作で、出版されるかどうか分からないまま書き上げましたので、さほどプレッシャーを感じませんでしたが、今作は出版を前提に作品を創り上げたこともあり、いいものを創らなければという緊張感がありました。

編集者の方と話を進めながら、執筆することができたという点では、前作よりもやりやすい部分はありました。ストーリーについても、当初の構想と完成原稿では大きく変えています。編集者の方との意見交換から、だんだんと骨格が固まり、視界が開けていきました。

ストーリーの骨格ができたときには、スケールが大きく意外性のある作品ができそうな予感へと変わりました。それ以降は重圧から解き放たれて、創り上げていく楽しさがありました。

執筆から完成までにおよそ1年半かかりました。わずか半年で物語の前半部分を書き上げましたが、後半部分が停滞したのは予定外でした。結論部分は当初から変えていませんが、中盤のパートで苦戦し、執筆した内容の一部分を削除しました。でもその内容を削ったことで良い仕上がりになったと思っています。

主人公はポンペ病の患者

――今作への思い。

前作は癌、今作はバイオテロという誰もが感じている危機と、希少疾患という社会からあまり認知されていない疾患をテーマにしていますが、小説を通じて疾患を啓発するという思いは共通しています。前作では、癌というデリケートな問題に対して、ミステリー小説を書くことに多少抵抗もありましたが、癌は治せる病気であることを、一般の人たちに知っていただく意義が大きいと考え、書き上げた結果、若者から高齢者までいろんな人たちに読んでもらうことができました。

癌は日本人の2人に1人が罹患する身近な病気ですが、今作の主人公である女性刑事は、日本での患者数が数百人に限られる遺伝性の希少疾患「ポンペ病」に罹患しているという設定にしました。

ポンペ病は、徐々に筋肉が衰えてしまい、治療を施さなければ亡くなってしまう難病ですが、ジョン・クラウリーという米国人の実業家が、自分のお子さんがポンペ病に罹患し、助かる術がなかったことから、自ら治療薬の開発に乗り出し、マイオザイムという薬ができました。

希少疾患は患者数が少なく、医薬品を開発する製薬企業のビジネスを考えると、厳しい環境にありますが、それでも革新的な技術の進歩を背景に状況が改善しているところもあります。病気の原因が見つかり、その標的因子に作用する医薬品が開発されたり、別の疾患に対して使われている薬剤が、希少疾患で著効する例もあります。

疾患が希少であることから、医薬品の開発が進まず、社会的な認知も進まない。私が小説を書くことで、一人でも多くの人たちに希少疾患の存在を知ってもらいたいと思いました。

――バイオテロを医学ミステリーに扱う構想は、いつから持っていましたか。

もともとバイオテロ、感染症が世界的に流行するパンデミックの小説を書きたいと思っていました。SF小説「ジュラシック・パーク」を書いた作家のマイケル・クライトンが好きなのですが、宇宙から流入した病原体が感染源となり、感染症が広がっていく「アンドロメダ病原体」の手に汗握るストーリーを、ドキドキしながら読んでいたのが今でも印象に残っています。

科学技術がバイオテロに使われる恐怖感も表現したかったというのもあります。今作は、米マイクロソフトを創業したビル・ゲイツ氏の言葉を引用し、物語が始まっています。

ゲイツ氏は、マラリア感染症などで私費を投じて財団を設立し、医療分野でも多大な貢献をされている方として有名ですが、科学技術がバイオテロに使われる危険性に関して、繰り返し警鐘を鳴らしているのは意外でした。科学技術がものすごい勢いで発展する一方で、技術を抑制する手段が少ないことに気づいているからです。IT技術で社会を発展させてきた彼だからこそ、技術が行き着く先の恐怖の世界が見えていると思いました。

バイオテロを扱った小説はたくさん出版されていますが、これまでの小説とは違う結末を描くことができ、日々発達する技術をどう抑制していけばいいか、一つの答えを示すことができたという自負はあります。

――意識した点は。

前作同様、医学ミステリーという観点から、科学的・医学的に確からしいリアリティをできるだけ担保することに努め、関係各所に取材しました。

感染症を専門とする研究者とは、作中に登場する生物兵器「マトリョーシカ」をデザインするシーンについて、専門家の意見を聞きながら、内容を詰めました。製薬企業の研究者や弁護士にも相談し、できる限り情報収集に努め、正確でリアリティのあるものに仕上げていきました。

その一方で、あまりリアリティだけを追求しすぎるのは作品の魅力を損ねてしまうと考え、あえて虚構を採用している部分もあります。作品の冒頭に起こるバラバラ殺人では、遺体の首の切断面を描写するシーンがありますが、「上気道と食道が切断面から見える」という記述をしています。

整形外科の先生からは、「首の切断面は管がつぶれているため、専門家でない人に上気道と食道を見分けるのは難しい」とのコメントをいただきましたが、読者の方にこの凄惨な切断面を読んで感じてほしかったので、意図的にリアリティよりもフィクションとしての表現を優先させることにしました。“小説としてのリアリティ”を考えることができたと思います。

希少疾患の啓発本にする

――希少疾患に対する思いは。

一般の人たちは、希少疾患に罹患する患者さんに対して「珍しい病気にかかってしまった運の悪い人」というイメージを持たれているかもしれませんが、翻ってみれば希少疾患には数千もの病気があり、人類の多様性を表しているといえます。今作でも登場人物の発言として、「病気は個性だ」と話すシーンを入れています。

確かに病気を発症するということは大変なことです。しかし、いろいろな遺伝子型があり、いろいろな人たちが存在していると捉えることもでき、それが淘汰されずに現在まで残ってきた歴史を考えると、病気という枠組みだけで考えるのではなく、個性として捉えることはできるのではないでしょうか。

――今後、書いていきたい作品は。

いろいろな出版社さんからお声をかけていただいています。医学ミステリーに限らず、ホラーやSFの小説、歴史小説、児童向けの小説と多くのリクエストをもらえていることに驚いていますし、いろいろなジャンルの作品を書いていきたいと思っています。ただ、次の作品として一番力を入れたいと思っているのがデビュー作「がん消滅の罠」の続編を書くことですね。

これからも小説を通じて、病気に関心を持ってもらう活動を続けていきたい。病気の大半を占める希少疾患一つひとつが人の多様性を表すように、病気の再定義が進み、病気と人の多様性の線引きから、人間の進化を書いていきたい思いはあります。特に医学的に知見が集まろうとしている「脳」と「人間の進化」の関係、そこから言語や社会がどう生まれていくのか、そんな過程を描いていく物語を、将来の大きなテーマとして扱いたいです。

――先生の書かれた医学ミステリーは「面白い」という一方で、「怖い」という声もあります。作品に“希望”というエッセンスを入れたいという思いはありますか。

作品を通じて読者に希望を持っていただきたいとは思っていません。希望よりはまずは理解を促していくのが先でしょう。理解するためには、情報を手に入れる必要があると思っていて、そのためにミステリー小説を書いています。

まずは一般の人たちに、病気への理解を促していきたいですね。