東京薬科大学生命科学部教授・薬学部特命教授 林 良雄

アカデミアに属する薬学の研究者にとっても、世の中の役に立つ新薬の創造は大きな夢である。しかし、製薬企業ではなく、創薬支援に資するネットワークが脆弱なアカデミアの研究者が取り組むべき創薬研究とは何だろうか。私は、その到達点をDrug-likenessの高い構造からなる高活性リード化合物の創製と定めた。そして、アンメットメディカルニーズの高い難病や製薬企業が挑み難い疾患を創薬の対象にした。アカデミアが先回りして創薬の準備をしておけば、社会の要請や企業のニーズが追いつく時が来るのではないかと考えたわけである。

一方、ペプチド化学者として、今も魅力的なペプチドを基盤とする創薬へ夢を馳せてきた。ペプチド化学は、生命科学研究の源泉の一つであり、有機化学と生命科学の十字路にある。ホルモン研究から始まったこの学問は、固相合成化学やコンビナトリアル化学を創出し、ケミカルバイオロジーの発展を支え、創薬の新たな潮流としてペプチドミメティクスや蛋白質-蛋白質相互作用(PPI)を制御する中分子および環状ペプチドを開拓し、絶えず医薬品開発を牽引している。最近では抗体-薬物複合体(ADC)などのバイオ医薬品における化学修飾の学術基盤を提供している。

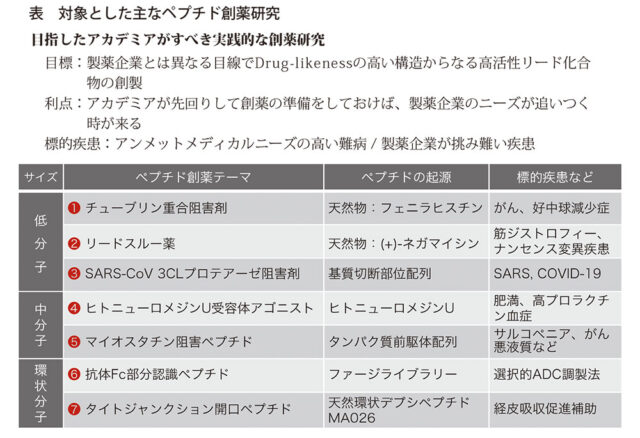

前述の考えに則り、これまでに、複数のペプチド創薬研究に取り組むことができた(表)。ナンセンス変異疾患に対する創薬では、中途終止コドンを読み飛ばし、完全長蛋白質を誘導するリードスルー薬の創製に挑んだ。デュシェンヌ型筋ジストロフィーを対象にジペプチド様の抗生物質である(+)-ネガマイシンから、特に中途終止コドンUGAの読み飛ばしに優れた複数の誘導体を創製できた。

一方、筋萎縮性疾患の克服を目指した創薬として、骨格筋成長の負の調節因子マイオスタチンに対する中分子阻害ペプチドの創製を実施し、最終的には16残基の全てD体アミノ酸からなる生体安定性の高い阻害ペプチドを創製することができた。

創薬ツールとしての利用を目的に、抗体薬物複合体の位置選択的調製に資するFc部認識環状ペプチド(15残基)の開発、α-ヘリックスの新規テンプレートになる可能性のある天然由来のステープルペプチドの発見にも成功した。

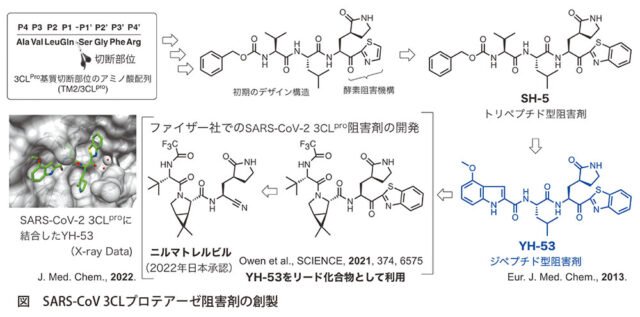

いずれも重要な創薬研究と考えているが、特筆すべきはSARSコロナウイルス(SARS-CoV)3CLプロテアーゼ(3CLpro)に対する阻害剤創製である(図)。2002年のSARS新興を機にSARS-CoV-1が有するシステインプロテアーゼ3CLproに対するペプチドミメティック型阻害剤研究を開始し、3CLproの触媒機構に基づいて独自阻害構造(アリールケトン)を構築、明確な作用機序を持ってSARS-CoV-1 3CLproを阻害する阻害剤YH-53を13年に創製した。

YH-53は、今般のSARS-CoV-2 3CLproも強力に阻害し、invitroで当該ウイルスの感染を強く抑制した。短い体内半減期が短所であったが、COVID-19がアウトブレイクした20年時点で、世界で最も優れたリード化合物であった。

ファイザーはYH-53をもとにCOVID-19の治療に適用された最初の3CLpro阻害剤ニルマトレルビルを創製した。社会がCOVID-19治療薬を待望する中で、わが国のアカデミアから治療薬開発の学術的基盤をいち早く提供し、今般の世界規模の危機克服に貢献できた。

この研究は、アカデミアが先回りして創薬の準備をしておいた一例になるかもしれない。