薬学領域の4年制博士課程や博士後期課程への進学者が減り続けている。全ての関係者が危機意識を共有し、それぞれの立場で対策を考えるべきだろう。

このほど千葉市で開かれた日本薬学会年会でも、新会頭に就任した高倉喜信氏(京都大学大学院薬学研究科教授)が「4年制博士課程や博士後期課程に進む人は、合わせて年間約400人しかいない」と危機感を表明した。

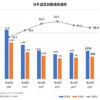

6年制薬学教育の上に設けられている4年制博士課程の進学者数は毎年200人前後。毎年1万人前後が卒業する中、同課程への進学率は1.5~2.9%にとどまっているのが現状だ。

4年制の薬科学科課程における博士後期課程の進学者数も、この6年間で約25%減少した。2012年には250人以上の進学者が存在していたが、17年以降は200人以下になっている。

テーマを見つけ、研究計画を立案して実行し、結果を解析して論文にまとめる。こうした一連のプロセスを博士課程で実践し、研究能力を身に付けた人材に博士号が与えられる。新薬創出に関わる研究者や、医療現場で薬の課題を解決する研究者、大学で教育や研究を担当する教員になり得る貴重な存在だ。

その供給源が小さくなれば、創薬関連研究や医療現場での研究の実践にも影響が及びかねない。薬系大学の教員が将来、他学部出身者で占められる可能性も懸念される。

博士課程への進学者はなぜ減っているのか。そもそも日本では、博士号は「足の裏の米粒。取らないと気持ち悪いが、取っても食えない」と揶揄されることもあり、取得後に就ける安定したポストは限られている。近年は雇用年数が限定された任期付きポストが増え、その傾向に拍車がかかってきた。

これは日本全体で解決すべき課題だが、薬学領域でも博士号取得者の出口戦略をしっかり考えるべきだろう。製薬企業、医療現場、薬系大学でそれぞれ博士号取得者が活躍できる環境を整えて、ふさわしいポストや待遇を用意する。出口が明るくなれば、進学者は増えるのではないか。

ある大学病院の薬剤部長は「当院ではDI室の担当者は、博士号取得者に限定している。自分で論文を書いた経験がないと、製薬企業が持ってくる論文の批判的吟味をしっかり行えない」と語る。

薬系大学においても「臨床研究をしっかり行える環境を作ることが、4年制博士課程の進学者を増やす一つの手立てになり得る。臨床と基礎を連携させた研究を推進することは、基礎研究者のメリットにもなる」と呼びかける。

病院や薬局など医療現場で日常業務を実践しつつ、そこで見つけた課題をテーマに研究を推進することは、薬剤師全体の職能向上にもつながるはずだ。その意味からも、博士号取得者を積極的に活用する道筋を、様々な組織で検討してほしい。