学校薬剤師は、学校という場で子ども達の健康と安全を守るために欠かせない存在です。環境衛生のチェックから薬品管理、健康教育まで、その業務は多岐にわたり、まさに縁の下で学校を支える専門職と言えます。

本記事では、学校薬剤師の具体的な役割や必要性、業務内容、ほかの薬剤師職種との違い、なるための方法や給与、そして今後の展望について解説します。

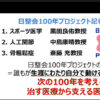

目次

【1 学校薬剤師の役割と重要性】

【2 学校薬剤師が必要とされる理由】

【3 学校薬剤師の具体的な業務内容】

【4 学校薬剤師と他の薬剤師との違い】

【5 学校薬剤師になるためのステップ】

【6 学校薬剤師の未来と展望】

1 学校薬剤師の役割と重要性

1-1 学校薬剤師とは何か

学校薬剤師は、学校保健安全法に基づいて各学校に配置される薬剤師です。学校医、学校歯科医と並んで「学校三師(さんし)」と呼ばれ、学校保健活動を支える専門家の一人として位置づけられています。

大学を除くすべての学校—幼稚園・認定こども園から小中高等学校、特別支援学校、高等専門学校まで—には、法律で学校薬剤師を置くことが義務付けられています(学校保健安全法第23条)。

多くの場合、病院や薬局で働く薬剤師が学校薬剤師を兼務しています。常に学校にいるわけではなく、必要に応じて学校を訪問し、専門知識を活かして児童生徒や教職員の安全・安心な学習環境づくりをサポートしています。

【学校薬剤師誕生の背景】

実は学校薬剤師が生まれたきっかけは、ある痛ましい事故でした。1930年(昭和5年)、北海道の小学校で風邪をひいた児童に誤って毒性のある薬品を飲ませてしまい、死亡事故が発生したのです。この事件を受けて「学校に薬の専門家を置く必要がある」という声が高まり、昭和33年に旧学校保健法が制定され、全国の学校で学校薬剤師が配置されるようになりました。

1-2 学校薬剤師が果たす役割

学校薬剤師には、主に次の4つの役割があります。

[1] 学校環境の衛生管理

教室の換気や明るさ、騒音レベル、飲料水やプールの水質、害虫の発生状況など、校内の環境衛生を定期的に検査します。基準を満たしていない場合は改善策を提案し、児童生徒が健康被害を受けることなく快適に学べる環境を守ります。

[2] 医薬品の適正管理

保健室の薬品や理科の実験で使う薬品など、学校で保管・使用される医薬品や毒物・劇物が適切に管理されているかをチェックします。使用期限や保管方法を確認し、事故や誤用を未然に防ぎます。生徒が薬を使用する際の手順確認や、教職員への助言も行います。

[3] 健康教育への参加

薬物乱用防止教室や、くすりの正しい使い方の指導など、薬剤師の専門性を生かした健康教育活動に協力します。喫煙・飲酒の有害性、アスリートのためのドーピング防止、エピペン(アナフィラキシー対応の自己注射)の使い方指導なども含まれます。生徒の健康リテラシー(健康や薬についての理解力)を高め、将来にわたって正しい健康管理ができるよう支援します。

[4] 緊急時への備え

急病や災害に備えて、保健室の救急薬品の整備や学校防災計画の策定に関わります。実際に災害が起きた際には、避難所となる学校へ駆けつけて衛生面で協力する体制も整えられています。日頃から養護教諭(保健室の先生)や学校医と連携し、緊急時の対応策を共有しています。

学校薬剤師は、学校環境の守り手であると同時に、薬の専門家として健康教育を支える存在です。その活動により、学校における日常的な安全・安心が支えられています。

2 学校薬剤師が必要とされる理由

2-1 健康教育の重要性

子どもたちに正しい健康知識を身につけてもらうことは、将来の疾病予防や健康維持につながります。学校薬剤師は、学校での健康教育において重要な役割を果たしています。

くすり教育の推進

2012年の学習指導要領改訂で、中学校の保健体育で「医薬品の適正使用(いわゆる薬育)」が取り上げられるようになりました。しかし、専門知識を持つ教員は限られているため、学校薬剤師が授業教材の作成や講師として参加することで、内容が充実します。薬剤師ならではの視点で、薬の正しい使い方や副作用についてわかりやすく説明することができます。

生活習慣・予防に関する指導

喫煙・飲酒の防止指導や、エナジードリンクの過剰摂取、違法ドラッグの誘惑など、児童生徒が直面する健康リスクへの教育も行います。たとえば薬物乱用防止教室では、地域の学校薬剤師が講師となり、実例を交えて薬物の恐ろしさを伝える活動が各地で行われています。

保護者や地域との連携

健康教育は学校だけでなく、家庭や地域社会とも連動して進めることが大切です。学校薬剤師は地域の薬剤師会や保健所、警察とも協力し、保護者向けのセミナーを開催したり、禁煙キャンペーンなど地域ぐるみの健康活動に参加したりします。こうした地域連携により、学校で学んだ知識が家庭でも活かされ、子どもの健康が包括的に守られます。

専門家である薬剤師が関わることで、教育内容の信頼性が高まり、生徒や保護者の安心感にもつながります。将来にわたって役立つ健康知識を、子どもたちにしっかりと届けることができるのです。

2-2 環境衛生の維持と改善

学校という空間を常に清潔で健康的に保つことは、集団生活を送る児童生徒の健康を守る上で欠かせません。環境衛生とは、文字通り環境の衛生を維持・管理することであり、学校薬剤師はこの分野で中心的な役割を担っています。

学校薬剤師は、文部科学省が定める「学校環境衛生基準」に基づいて、定期的に校内環境の検査を実施します。この基準には、教室空間の換気や温度、照明の明るさ、騒音レベル、水道水やプールの水質、ネズミ・害虫の防除、清掃の状態など、多岐にわたる項目が含まれています。主な検査項目を見ていきましょう。

空気環境

二酸化炭素濃度(換気状態)やホコリの量などをチェックします。たとえばCO₂濃度は授業中1500ppm以下が望ましいとされており、これを超えると換気不足による眠気や感染症リスクの増加が懸念されます。

照明・照度

教室や黒板の明るさが適切かどうかを測定します。基準では教室は300ルクス以上、黒板面は500ルクス以上が望ましいとされています。照度不足は視力低下や学習効率の低下につながるため、基準に満たない場合は照明設備の改善を提案します。

騒音

教室内の背景音が大きすぎないかを確認します。先生の声が生徒にしっかり届くためには、一定の静けさが必要です。騒音が基準を超える場合は、防音対策や設備修繕について助言します。

水質管理

学校の水道水やプールの水に有害物質や細菌が混入していないかを検査します。プール水の残留塩素濃度が適切範囲内か、飲料水に大腸菌がいないかなどを確認し、安全基準を満たさない場合は使用中止や浄化措置を講じます。

清潔さ・害虫対策

校内にゴミやホコリが溜まっていないか、ネズミやゴキブリなどの衛生害虫が発生していないかも点検します。必要に応じて清掃の徹底や殺虫・防鼠対策を学校に促します。

給食衛生

調理室の衛生状態や、食器・調理器具に付着した細菌の有無などもチェック対象です。食中毒を防ぐため、栄養教諭や調理員に対して衛生管理の指導・助言を行います。

学校薬剤師はこうした多角的な環境チェックを通じて、問題点を早期に発見し改善策を示します。たとえば「教室の埃が多い」という結果が出れば清掃頻度を上げることを提案したり、水質検査で基準外の値が出た場合は該当水源の使用停止と原因究明を即座に助言したりします。

検査は一度きりではなく、定期的な評価が重要です。季節や学校行事などに応じて環境は変化するため、年間を通じた計画のもとで継続的に測定と評価を繰り返し、衛生状態の維持・向上に努めています。

環境衛生の維持管理は、一見地味に思えるかもしれませんが、児童生徒の健康を根底で支える極めて重要な業務です。清潔で安全な学習環境を提供することで、感染症の流行防止や事故の予防につながり、結果的に地域全体の公衆衛生の向上にも寄与しています。

3 学校薬剤師の具体的な業務内容

3-1 環境衛生検査の実施

学校薬剤師の中心的な業務が、環境衛生検査です。文部科学省の定める学校環境衛生基準に沿って、計画的に校内の環境チェックを行います。

年間計画の策定と測定

各学校では毎年度、学校薬剤師も関わって「学校保健計画」を作成し、環境検査の項目や頻度を決めます(例:空気環境は年2回、プール水質はプール開き前に1回など)。計画に従って学校薬剤師が校舎へ赴き、教室内のCO₂濃度・温度湿度、照度、プールや水道水の水質、騒音レベルなど、多岐にわたる測定を実施します。

結果の評価と報告

測定結果が基準範囲内に収まっているかを確認し、検査結果をまとめた報告書を学校管理者へ提出します。報告書には測定データのほか、評価や所見、必要な改善措置に関する指導・助言が記載されます。たとえば「○○教室の換気が不十分なので、休み時間ごとの十分な換気を徹底してください」といった具合です。

改善策の実施支援と臨時検査

学校が環境改善に取り組む際、学校薬剤師もアドバイスを続けます。照明器具の交換や給水設備の点検など、具体策の実現をサポートします。また、「プールの水がにごっている」「薬品庫で異臭がする」などの緊急事態には、臨時に検査を行い原因を突き止め、安全が確保できるまで使用中止を提案します。

このように環境衛生検査は、計画から測定・報告・フォローアップまで一連のサイクルで行われます。「縁の下の力持ち」的な業務ですが、その効果は児童生徒の健康被害ゼロや快適な学校生活という形で現れています。

3-2 医薬品管理と指導

学校内で使用される薬品の管理も、学校薬剤師の重要な仕事です。毒物・劇物を含む医薬品の適正管理については、法令遵守を徹底する必要があります。

薬品庫の点検

保健室の消毒薬や常備薬、理科室の試薬類、清掃用の漂白剤など、学校には様々な化学薬品が存在します。学校薬剤師は定期的にそれらの保管状況を点検し、施錠管理やラベル表示、使用期限などを確認します。不適切な点が見つかれば是正を指示します。

使用記録の確認と教職員への指導

毒物・劇物については使用簿の記録が義務付けられています。学校薬剤師はその記録が正しく付けられているかチェックし、紛失・盗難がないよう管理体制も点検します。また、校長や養護教諭、理科担当教諭等に対して適正管理のアドバイスを行い、「劇物は生徒の手が届かない場所に保管してください」といった具体的な助言を提供します。

医薬品の適正使用指導

生徒が学校で薬を使用する場面において、正しい使い方が守られるよう助言します。養護教諭と連携し、「生徒に勝手に市販薬を飲ませない」「医師の指示薬は用法用量を厳守する」といった基本ルールを徹底します。アレルギーを持つ生徒のためのエピペン(急性アレルギー反応時の自己注射薬)の使用研修に協力することもあります。

ドーピングや薬物乱用への対応

運動部活動が盛んな学校では、生徒が誤ってドーピング違反となる薬剤を使用しないよう指導します。市販薬やサプリメントでも禁止薬物を含むことがあるため、必要に応じて情報提供を行います。また、危険ドラッグ等の知識を教員に共有し、薬物乱用防止の観点からの助言も行います。

学校薬剤師は薬品管理のプロとして、学校内のあらゆる薬剤が適切に扱われるよう目を光らせています。専門家のチェックが入ることで、重大事故を未然に防ぐ効果が期待できます。

3-3 健康相談と保健指導

学校薬剤師の職務は環境や物品の管理だけでなく、人に対する健康相談・指導も含まれます。2009年の学校保健安全法施行規則改正で「健康相談・保健指導」が明文化され、学校薬剤師も積極的に生徒の健康支援に関わることが求められるようになりました。

学校保健委員会への参加

多くの学校では、年に数回「学校保健委員会」という、生徒の健康課題について話し合う場が設けられています。学校薬剤師も委員として出席し、学校での健康教育計画や児童生徒の健康問題について専門家の立場から意見を述べます。たとえば「手洗い指導を徹底しましょう」「エナジードリンクの飲み過ぎの弊害を保健だよりで周知しましょう」といった具体的な提案を行い、学校全体の保健活動をサポートします。

生徒からの相談対応

薬や健康に関して生徒が相談できる存在であることも大切です。「修学旅行に持参する酔い止め薬はどれが良いか」といった質問に答えたり、部活動でのサプリメント使用について迷っている生徒にアドバイスしたりします。養護教諭や顧問教員から相談を受けて回答するケースもあります。

保健室との連携

日頃から養護教諭(保健室の先生)と連絡を取り合い、生徒の健康情報を共有しています。慢性疾患で投薬中の生徒がいれば薬の内容を把握し、副作用で注意すべき症状が出ていないか見守ります。保健室で対応に困るケースが起きた場合に相談を受け、必要なら医療機関への受診を勧める判断に協力します。

地域保健活動への協力

学校の外でも、地域の健康イベントや講習会に学校薬剤師が講師やスタッフとして参加することがあります。たとえば地域の薬剤師会が主催する健康フェアで、子ども向けにお薬の正しい飲み方教室を担当するといった活動です。学校という枠を超えて、地域住民への健康支援にも寄与しています。

このように学校薬剤師は、薬剤師ならではの知見を生かし、子どもたちが健康に学校生活を送れるよう支援しています。生徒にとっても、薬の専門家から直接話を聞ける機会は貴重であり、健康への意識向上につながっています。

4 学校薬剤師と他の薬剤師との違い

4-1 病院薬剤師との比較

学校薬剤師と病院薬剤師では、働く環境や役割の焦点が大きく異なります。

病院薬剤師は病院に常勤し、処方箋に基づく調剤や病棟業務、医師・看護師とのチーム医療を日々行っています。患者の治療を直接支援する医療現場の専門家です。

一方、学校薬剤師は教育現場で生徒の健康管理や予防に重点を置いて活動します。普段は学校に常駐せず、必要な時に訪問する非常勤の立場で、学校環境の衛生チェックや健康教育に携わります。治療よりも「予防」と「環境づくり」に力を入れているのが大きな特徴です。

4-2 地域薬局との役割の違い

地域の薬局薬剤師(保険薬剤師)は、調剤薬局やドラッグストアなどで働き、処方せんに基づく調剤や一般用医薬品の販売、医薬品の相談対応などを行っています。地域住民の「かかりつけ薬剤師」として、薬の飲み方の指導や健康相談に応じ、在宅医療に関わることもあります。いわば地域住民にとって身近な薬の専門家です。

学校薬剤師も広い意味では地域に根ざした薬剤師ですが、その対象は主に学校の児童生徒や教職員となります。

実は、学校薬剤師の多くは地域の薬局薬剤師でもあります。「昼は地域住民に薬の説明、翌日は学校で生徒に薬の話をする」というように、同じ人が場面に応じて役割を変えていることも少なくありません。薬局業務で培った住民対応力やコミュニケーション能力は学校現場でも活きますし、逆に学校での経験は地域の小児科患者への対応などに役立ちます。

総じて、学校薬剤師は担当地域の学校に対する「かかりつけ薬剤師」ともいえる存在です。地域薬局が個々の家庭を支えるのに対し、学校薬剤師は学校というコミュニティを薬学の面から支えるという違いがありますが、いずれも地域の人々の健康を守るという点では共通の使命を果たしています。

5 学校薬剤師になるためのステップ

5-1 必要な資格とスキル

学校薬剤師になるためには、まず薬剤師免許を取得していることが前提条件です。国家試験に合格して薬剤師となっていなければ任命されることはできません。裏を返せば、薬剤師資格さえ持っていれば基本的には誰でも学校薬剤師になるチャンスがあります。

ただし、実際に現場で活躍するためには資格以上のスキルや適性も重要です。求められる要素をいくつか挙げてみましょう。

子どもに対する理解と人間性

学校は子どもたちの教育・成長の場です。専門知識を振りかざすだけでなく、子どもたちや先生方と円滑に意思疎通できるコミュニケーション能力、優しく指導できる人間性が大切です。専門用語を平易な言葉で説明する力や、子どもの些細な訴えにも耳を傾ける姿勢など、教育現場にふさわしい人格面のスキルが問われます。

環境衛生・公衆衛生の知識

調剤や臨床の知識だけではなく、空気や水の衛生管理、微生物、化学物質、食品衛生など幅広い知識が必要です。薬学部で学ぶ衛生薬学や公衆衛生学の分野に通じていることが望まれます。また、騒音計や検知管といった機器の使い方、測定データの読み解き方など実務的なスキルも必要になります。

継続的な学習意欲

子どもたちを取り巻く健康課題は時代とともに変化します。新型コロナウイルスへの対応や、電子タバコ・加熱式たばこの普及に伴う新たな健康リスクなど、最新の知識が求められています。日本薬剤師会や都道府県薬剤師会では定期的に学校薬剤師向けの研修会を開催しており、そうした場に積極的に参加して知識をアップデートし続ける姿勢が不可欠です。

地域活動への積極性

学校薬剤師になるには、多くの場合地元の薬剤師会に所属していることが前提となります。普段から地域の保健活動に協力していると、学校薬剤師の空きポストが出た際に推薦を受けやすくなります。「自分も子どもの健康に貢献したい」という情熱を持って地域活動に参加する積極性が、学校薬剤師への道を開くことにつながります。

まとめると、まずは薬剤師免許取得という土台が必要ですが、その上で教育者的なセンスと衛生管理の専門知識、そして学び続ける意志がある人が学校薬剤師に向いています。新人薬剤師のうちは調剤や病棟業務に慣れるのが精一杯かもしれませんが、若いうちから興味がある場合は勉強会に参加するなど、少しずつ準備を始めてみてはいかがでしょうか。

5-2 学校薬剤師の報酬(給料)について

公立学校の学校薬剤師報酬は、地方自治体から支給されます。国から地方自治体に交付される「地方交付税」の中に学校薬剤師報酬分が含まれていますが、実際の支給額や配分は自治体ごとに異なります。

令和4年(2022年)10月の文部科学省通知によると、標準的な小学校1校(児童数675人、学級数18学級)あたり、学校医4名、学校歯科医1名、学校薬剤師1名で計1,021千円(約102万円)が交付税措置の目安とされています。

ただし、実際の報酬額は自治体の予算や判断によって異なり、年額10万円台から20万円台程度が多いとされています。報酬額は自治体ごとに差があるため、担当教育委員会や薬剤師会に確認することが大切です。

なお、私立学校の場合は、学校法人等が独自に報酬を決定します。

6 学校薬剤師の未来と展望

6-1 保健教育への参画

これからの学校薬剤師には、従来以上に学校保健教育へ積極的に参画することが期待されています。

薬の専門家である学校薬剤師がカリキュラム作成段階から関わったり、授業で講師役を務めたりすることで、より実践的で説得力のある保健教育が可能になります。

広がる健康教育のテーマ

薬育以外にも、学校で扱う健康テーマは多岐にわたります。たとえばアレルギー教育です。食物アレルギーやぜんそくを持つ子どもは年々増えており、正しい知識と対応法を身につけることが望まれています。学校薬剤師は、アレルギーに関する薬や対処法(エピペンの使い方等)について、生徒本人だけでなくクラスメイトや保護者に説明する機会を設けるなど、当事者も周囲も理解を深める啓発に貢献できます。

また、コロナ禍を経て衛生管理の大切さが改めて認識されました。換気やマスクの効果、ワクチンや消毒薬についてなど、正しいエビデンスに基づく情報を子どもたちに伝える役割も薬剤師なら担えます。学校行事や部活動での感染対策指導、手洗いの実演指導など、保健室の養護教諭や学校医とも連携しながら、予防医学的な教育に関わる場面は今後増えていくでしょう。

地域への広がり

学校薬剤師の活動フィールドは校舎内にとどまりません。地域の児童館や幼稚園、保育所(認定こども園)などと協力し、より早い段階からの健康教育に関与する可能性もあります。すでに幼稚園・こども園にも学校薬剤師は配置されていますので、幼児向けに薬の誤飲防止教室を開いたり、保護者に家庭での薬品管理方法を指導したりといった展開も考えられます。

このように保健教育への参画は、学校薬剤師がその専門性を最大限に発揮できる分野です。教育委員会や学校側も、薬剤師を教育リソースとして有効活用する動きを見せ始めています。学校薬剤師自身も「伝える力」を磨き、積極的に教育の場に飛び込んでいくことで、子どもたちの健康リテラシー向上に一層寄与できるでしょう。

まとめ

学校薬剤師は、学校という場で子どもたちの健康と安全を守るために欠かせない存在です。環境衛生のチェックから薬品管理、健康教育まで、その業務は多岐にわたり、まさに縁の下で学校を支える専門職といえます。

もしあなたが薬学生や若手薬剤師で学校薬剤師という仕事に興味を持ったなら、ぜひ地域の薬剤師会や学校薬剤師の先生方の話を聞いてみてください。環境測定や薬物乱用防止教室のボランティアに参加してみるのも良い経験になるでしょう。

学校薬剤師は子どもたちの笑顔と健康を守るやりがいある仕事です。その専門性はこれからの社会にもますます求められていくはずです。日頃から幅広い知識とコミュニケーション能力を磨きつつ、チャンスがあればぜひ学校薬剤師にチャレンジしてみてください。地域に根ざし未来を担う子どもたちを支えるその活動は、きっと薬剤師人生において大きな誇りになることでしょう。

この記事で述べたポイントを改めてまとめます。

【1 学校薬剤師の役割と重要性】

学校薬剤師は法律で全ての学校に配置が義務づけられた薬剤師であり、学校医・学校歯科医とともに児童生徒の健康管理に当たります。快適で衛生的な学習環境を維持し、薬の専門知識を活かした健康教育や緊急対応の支援を行う重要な役割があります。

【2 学校薬剤師が必要とされる理由】

専門家が環境衛生を管理することで感染症や事故を未然に防止でき、また薬物乱用防止教室などを通じて生徒の健康リテラシー向上に寄与します。家庭や地域と連携し、子どもを取り巻く総合的な健康づくりにもつながります。

【3 学校薬剤師の具体的な業務内容】

教室の照度・換気状況や水質検査など細かな環境チェック、薬品庫の管理や教職員への指導、生徒への保健指導や相談対応などを定期的に実施します。問題があれば報告書で改善策を提示し、学校と協力して安全対策を講じます。

【4 学校薬剤師と他の薬剤師との違い】

他職種との違い:病院薬剤師や薬局薬剤師とは勤務形態や対象、業務内容が大きく異なります。治療よりも予防・環境管理に重点が置かれ、学校特有の知識や教育者的マインドが必要です。一方で地域の薬剤師が兼務することが多く、地域医療と学校現場を繋ぐ架け橋的な存在でもあります。

【5 学校薬剤師になるためのステップ】

まず薬剤師免許が必要、加えて子どもへの対応力や公衆衛生の知識が求められます。地元薬剤師会で研修を受けたり地域活動に参加し、教育委員会からの委嘱を受けて就任します。任命後は教育委員会や学校と密に連携し、ニーズに沿ったきめ細かな対応が重要です。

【6 学校薬剤師の未来と展望】

今後は薬剤師が授業に参加するなど保健教育面での活躍が期待されます。常に最新の知見を取り入れ、学校や行政との協力体制を強めることで、学校薬剤師はこれからも児童生徒の健やかな成長を支えていくでしょう。

| 関連書 『学校と学校薬剤師2025年度版~広がる活動、求められる役割~』 | |

|---|---|

|

学校薬剤師が関わる学校保健(保健管理、保健教育)に必要な知識を集約しています。従来の環境衛生管理にとどまらず、薬物乱用防止教育、医薬品の適正使用指導など、拡大する学校薬剤師の職務を包括的にカバーする実務書です。 |

| 関連書 『「学校環境衛生基準」解説 2022』 | |

|---|---|

|

学校環境衛生基準(文部科学省告示)で定められた学校薬剤師が行う学校環境衛生検査の内容をわかりやすく説明した実践的な解説書です。 |

- 【医薬局26年度概算要求】OTC薬乱用防止で新事業‐調剤外部委託で手引書も(2025年08月29日)

- 【兵庫県薬】学校薬剤師368人を認定‐全国初の制度、広く発信(2025年06月05日)

- 【日薬】オーバードーズで資材‐学校薬剤師に利用促す(2025年03月14日)

- 【厚労省】OD防止へ対応マニュアル‐薬剤師などが“門番役”に(2025年02月26日)

- ブータンの若者幸福度急減と市販薬乱用問題との共通点(2025年02月17日)

- 【星薬大 湧井准教授】HPVワクチン推奨意欲が向上‐薬剤師教育の重要性示す(2025年02月10日)

- 【日薬】小学生向け資材作成‐薬剤師業務をアピール(2024年10月21日)

- 【兵庫県薬】学校薬剤師の資質を認定‐全国初の制度スタート(2024年10月21日)

- 【都薬、警視庁など】市販薬乱用防止で初の協働‐薬剤師会と警察が対応へ(2024年10月07日)